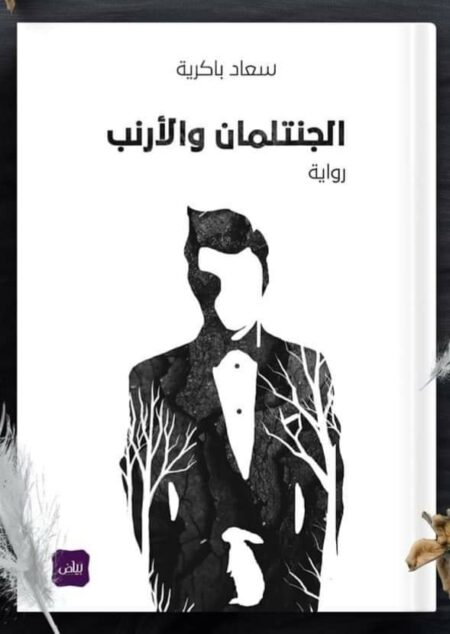

نوع النص: رواية قصيرة.. (95) صفحة من القطع المتوسط

الموضوع: نص واقعي اجتماعي، لشخصية نسائية تصارع تيارين ذهنيين متفاوتي الوعي ومختلفي الثقافة لمجتمعي الريف والمدينة، وتحولهما إلى قوة قاهرة تسحق الفرد، خاصة إن كان هذا الفرد امرأة (البطلة آسيا) كتب عليها أن تنتقل بين الفضاءين، لكن فعل السحق يأتي عن طريق تيار ثالث هو النسق الثقافي الريفي الذي رافق البطلة آسيا منذ ميلادها، فآمنت عملياً بما يعتبره أهل المدينة خرافات، وتعاملت بما يعتبره أهل القرية كرامات. وهي الجامعية الصحفية والمرآة الحديدية التي فرضت شخصياتها على المجتعين الرجوليين للريف والمدينة على السواء، حينما أتقنت لغتيهما، وتبنت ثقافتيهما معهاً، ووفت بعهود أسلافها، وبلغت وصية أبيها المتوفي خادم الولي الصالح سيدي ساعد، وتعالت كنجمة كاتب ياسين وكجازية بن هدوقة فوق دراويش الريف وجنتلمانات المدينة.

أولاً: شخصيات الرواية والتدرج الوظيفي الهرمي

– الشخصية البطلة: آسيا: الشخصية اللغز(أو الأرنب) 28 سنة، التي تصورها الرواية وهي تقفز بين قريتها الريفية في أعالي الجلفة وبين مؤسسات ومقاهي العاصمة الجزائرية، بين ضريح “سيدي ساعد” بجبل الريف الجلفاوي، ومكاتب المدراء والمسؤولين المتعالين في بروج المسؤولية في العاصمة.. بين الطالب محمد (معلم القرآن بكتاب القرية)، وبين “طارق” عشيقها الذي خانها وتزوج من صديقتها سهام، دون أن ينالها أو ينال منها كلاهما.

– الشخصية الثانوية الأولى: عبد الحميد: (الجنتلمان) الرجل الطيب، رب عمل آسيا ومالك القناة التلفزيونية التي تشتغل بها، والرجل المكلوم بموت ابنه في حادث دراجة نارية. والذي يحاول مساعدة البطلة (اللغز) آسيا، لكن وجد بأن مشاريعها وأفكارها تتجاوز ما كان يطمح إليه من وراء مساعداته لها بكثير.

– الشخصية الثانوية الثانية: وهي الولي الصالح (سيدي ساعد)، الذي لعن البطلة التي ولدت في يوم غضبه في الليلة التي دمر فيها المتطرفون بنيان ضريحه. فلم ينزل تلك الليلة ليبارك المولودين الجدد، بطل متواري في أساطير أهل القرية التي تلفه بهالة قدسية، جعلت مصير القرية الثمودية الملعونة (نسبة إلى القرية الملعونة ثمود قرية النبي صالح عليه السلام)، تحت غضب سلطانه، من يوم هدم بعض صعاليك القرية ضريحه (كما فعل رهط ثمود حين عقروا الناقة)، وفي ليلة الخطئية الكبرى بات الولي سيدي ساعد يحرس ضريحه ويشيد بنيانه، بنفسه، (كما تروي أسطورة اللعنة) بعد أن ظن المتطرفون الأغرار بأنهم هدموا معلم الشرك وأزالوه من الوجود، فلم يطلع نهار الغد حتى رأوه منتصباً كأن لم يمسوا حجراً واحداً منه.. فأيقن الجميع حجم الخطيئة، وبقوا ينتظرون لحظة الخسف والانتقام السماوي، منذ ذلك اليوم بات الجميع يخشى مقام الولي الساخط (سيدي ساعد) ماعدا البطلة آسيا، التي ولدت يوم غضبه فلم يباركها بل لعنها كما لعن كل أهل القرية في ليلة ميلادها المشؤومة، لكنها وهي تدرك هذه الحقيقة، ظلت تزوره وتفك وحشته، وتحاوره عند ضيق صدرها بأوجاعها كلما عادت من الدراسة في العاصمة إلى بيتها، فيكون سيدي ساعد أول من يطل علها بقبته حين تبرز القرية لزائريها، وحين كبرت وتوظفت في مؤسسة التلفزة، أعادت إلى وليها الصالح سخاب (عقد) الخرزات التي منحها بها الحياة بعد أن شارفت على الموت رضيعة، ووفت بوصية أبيها برأب الصدع بين العروش المتخاصمة بشراء منزل إخوتها بثمن نصيبها من الميراث ليبقى وقفاُ لا يملكه أحد مثله مثل مقام سيدي ساعد الذي أكملت الفتاة آسيا عهده في الصلح الذي لم يكتب على يديه حين مات هذا الولي ودفن في رأس الجبل. دون أن يصالح بين فرقاء قومه، وهي المهمة التي وفت بها آسيا بكل اقتدار.. فشعرت غداة فعلتها العظيمة التي كان ثمنها نصيبها من الميراث، أن لون قبة سيدي ساعد صار بهيجاً كأنما ابتسم لها ومنحها البركة أخيراً، تلك البركة التي سلبها منها يوم ميلادها المشؤوم الذي صادف ليلة دون قمر هدم فيها بنيانه بيد آثمة وتشييده بيد مباركة لا أحد يعلم لمن كانت؟

– الشخصيات الثانوية المتبقية: زميلها في العمل (قصي) وكل عائلة البطلة: أمها، وأختها ميساء، وأخيها أيمن. وحكيمة القرية الحاجة يامنة، والشاب محمد معلم القرآن، وعمي عمر الأعمى حارس ضريح سيدي ساعد، وشيخ الزاوية.

– الشخصيات الهامشية: زميلها في العمل (أمين- من القسم الرياضي) أبوها الشيخ حسن، عشيقها طارق وزوجته (صديقتها سهام).

وكما هو موضح في وظائف الشخصيات بكل مستوياتها أنها تنقسم إلى فريقين: بعضهم في الريف وبعضهم في المدينة، وكل وظيفة من وظائف هذا المجتمع الروائي، تصنع نسقها الثقافي الضاغط على البطلة سهام، والممسك بكيانها من السقوط، وهي تقفز بينهما. هاربة منهما تارة وملتجئة إليهما تارة أخرى.

ثانياً: الإيقاع الفضائي

إذا كان الفضاء الزمني لا معنى له في هذا النص الذي بدا حتاملاً لزمن أسطوري، وهو أمر طبيعي أن تبتلع الأسطورة الزمن في النصوص التي تشتغل على الإرث الثقافي للشعوب، فإن إيقاع السرد في هذه النص قد تكفل به فضاء المكان لوحده.

فالبطلة آسيا (الأرنب) التي تقفز من قريتها إلى المدينة، من شيخ إلى آخر، ومن جنتلمان إلى آخر، كانت بخفتها المتناسقة مع السرد النوفيلي- تقفز على عقبات حياتها الشاقة، وتتفاداها. تقفز على همومها وملاحقاتها من نساء القرية اللاتي يرمينها بالتمرد، والانشقاق والسفور، ويعيرنها بالخطيئة البرى لكل فتاة متحررة وهي الهروب من المنزل لمدة عشر سنوات، وتتهمنها، بتمريغ سمعة عائلتها وأبيها المتوفي، في التراب، (دون أن يعلموا أن أباها قبل موته أوصاها بالهرب منهم، ودجون أن يعلموا قداسة سيدي ساعد أنيسها وأنيسته في غربتيهما الموحشتين)، تقفز على أقوال قوم جائرين وصلب كالجلاميد، وإشاعاتهم التي لا شغل لديهم سوى حبكها وإشهارها، بالحق والباطل، تقفز لتتجاوز ما قيل عنها وما يقل، دون أن ترد على أحد، أو تحاول إقناعهم بأنها تنفذ وصية أبيها الذي أمرها ليلة في سنة نيلها للباكالوريا أن تهجر القرية وتسكن المدن، وتتحر من أدران المجتمع الذي يئس منه بعد عودته باكياً مبلل اللحية من جنازة، إحدى فتيات القرية التي رفضت الزواج القسري. فماتت كمداً. كما مات الولي سيدي ساعد بكمده ويأسه من جهالة أولئك القوم الجبارين.

فالقفز على المكان فعل هروب من شراسته وعداوته، وفعل القفز نحو مكان آخر هو فعل لجوء واحتماء من الأول، وهو إيقاع تراجيدي في الحالتين (الهروب واللجوء). لكن في حركة عكسية نرى البلطة حياة تهرب من المكان الذي لجأت إليه في البداية (المدينة)، وتلجأ إلى المكان الذي قفزت منه أو هربت منه في البداية وهو (القرية)، فيصير المكانان حميمان كملجأ وملاذ للبطلة، وفي الوقت نفسه، عدوان شرسان يطاردان هذا الأرنب الشارد الذي يسكنهما. وهو ما صنع مفارقة إيقاعية مكانية، منحت النص شعرية سرد عالية، ينتسج إيقاعها بين شخصية ظاهرها فتاة مقاومة وداخلها أرنب شرود وفزع، (مفارقة الشخصية)، وبين مكانين نقيضين (الريف والمدينة) يملك كل منهما وجهين متناقضين أيضاً، يمكنان كل منهما في أن يصبح ملاذاً حميماً تارة، فيقفز إليه ويحتمي به الأرنب الشارد، وعدواً لدوداً تارة أخرى، يقفز منه الأرنب مكملاً سيرة شروده التي لا تتوقف.

ثالثاً: أيقاع النسق الثقافي

تقفز البطلة على حماقات وخيانات أقرب الأصدقاء إليها في العاصمة ومقر العمل، تقفز على تمسكها بالعمل في حد ذاته، على أطماع رجال المدينة والريف، وتقفز حتى إلى قمة جبل الريف، لتخاطب الولي الصالح سيدي ساعد وتشهده على أنها وفت بوصيته ووصية أبيها لديه، وسددت جميع ديونها لديه، لتنفك من تبعيتها لهذا العهد القاسي. وتتحرر من دنس خطيئة لم ترتكبها، لاحتقها لعناتها منذ ولادتها.

تقفز البطلة حتى على ذاتها، وتتجاهل كبرياء المرأة فيها. فنراها تنكسر وتبكي، لكنها تظهر أمام الجميع متماسكة جلدة.. تحمل رسالتها في قبضتها التي لا تلين.. لتواصل القفز بروح المقاتل المسكون بروح الأسلاف الانتقاميين.

إن وجود حركة القفز في الرواية المواكبة لحركة الشخصية البطلة آسيا، متعلق أيضاً بالفجوات السحيقة التي تفصل بينها وبين الناس، وبينها وبين أهل المدينة وبينها وبين أهل القرية، وبين المدينة والقرية في ذاتيهما، وكأن الروائية بخلق تلك الفجوات، بين البطلة والعوالم التي تتنقل بينها، والتي من المستحيل أن تتلاقى، هو تشكيل لموقف سردي قوي فرض نفسه على منطق الرواية. بحيث لم تسع البطلة إلى التقريب بين تلك العوالم ولم تسع إلى التقريب بينها وبين أي عالم منها، أو أي شخص أو أي مكان، بل بالعكس، جعلت من القفز الأرنبي سبيلها وطريقتها في تجاوز الجميع، وتفادي السقوط في الفراغات الوضيعة التي سنتها مجتمعات الريف والمدينة بين ذهنيات شعوبها.

فإن كان القفز على كل ما هو سلبي وبليد ومعوق، فإن الكاتبة بفعل القفز الذي جعلت منه طريقة حياة لبطلتها، جعلت منه أيضاً فعل تجاوز، وجسر عبور لما هو أرقى، كأنما لم يعجبها أي عالم منهما، ولم تقتنع بأي شخص فيهما، لا في بيئة منشئها ولا في بيئة ارتحالها، جاعلة من فعل القفز إيقاعا لمعزوفة حياتها، التي ترجو بها ما هو أفضل، حيث كانت تقابل عوالمها وشخصياتها بالصمت، كأنما الصمت هو ذاته فعل القفز الذي يشير إلى تلك المسافة الفارغة، التي تجاوزتها البطلة، وقفزت عليها، ورفضت الإقامة أو حتى السير فيها، لتضحى حركة القفز عند الكاتبة فعل نقدي لا يقف على الظواهر كي يعالجها أو يتأملها لأن ذلك يكلف وقتاً لم يعد من الحكمة تضييعه، بل بالأحرى تجاوزه مرة وإلى الأبد، كفعل تمرد، واستبدال واستئناف الرحلة إلى بدائل لم تقلها الكاتبة ولا بطلتها بل بقيت دفينة صمتها، صمت الفراغات والفجوات الفاغرة التي قفزت عليها ولم تلتفت، بانية بذلك قوة شخصية نسائية فذة تجاوزت العالم الروائي بكل ساكنيه وفضاءاته، ولم يوقفها أحد، ولكن الجميع أدرك ما سكتت عنه، وما تضمنته تصرفاتها، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن تجاوزتهم. وخلفتهم وراء ظهرها ومضت إلى حيث لا يدري أحد. وهي النهاية المفتوحة التي تمثل قفزة نحو مجهول لا يمكن أن يفاجئ القارئ لكثرة المجاهيل التي خلفتها البطلة الروائية القافزة.

رابعاً: ملاحظات ختامية

– تتمتع الروائية بتحكم عالٍ في فنيات الكتابة الروائية، والقصصية، حيث تشعر بأنها قادرة على كتابة الرواية والطويلة، كما القصة القصيرة (من خلال فصول هذا النص التي كانت مركزة جداً في نفسها السردية القصير)، وأنها شاءت فقط أن تكتب بنفس روائي قصير في فن النوفيلاً، وتريد إثبات ذلك، ونجحت فيه إلى حد كبير.

– الكاتبة متمكنة ثقافياً ومعرفياً من الأنساق الثقافية التي تحكمت في إدخال القارئ إلى أعماقها بسهولة ويسر، ويمكن التأكد من ذلك من خلال السهولة والخفة الشديدين في الحديث عن العادات والتقاليد والطقوس التراثية للبادية ومعتقداتها، وصورة المرأة والرجل والشيخ والطفل، وكل الفئات الاجتماعية لمجتمعي الريف والمدينة، مما يؤشر على أن الكاتبة تكتب عن معايشة فعلية استطاعت تسريدها وصوغها واقعاً ومخيالاً.

– وهذا ما جعلها بطريقة غير مباشرة تتحكم في عنصر هام في النسق الثقافي، وهو المضمرات، والمظهرات. التي تجسدت في المعالم الشفوية واللامادية من داخل الشخصيات، والمظهرات المادية والمعلمية خارجها.

– تتعلق المظهرات المعلمية والفضائية في هذا النص بالمكان الذي بلغ تحكمها الفني فيه درجة التلاعب بأركانه، وصوغه السردي في شكل إيقاع، منحته هي نفسها سمة “نط الأرنب”، لتعطينا صورة مختزلة أولا عن شخصية البطلة الموصوفة بهذا الوصف، ثم عن مسارها الانتقالي بين المدينة والريف، ثم عن الإيقاع الذي ضبطته في هذا الانتقال الجدلي، الذي كان مع كل نطة من الريف إلى المدينة أو العكس، يسمع القارئ نبرة خطابية مختلفة عن النقلة أو النطة السابقة، لأن مع كل نطة بين الفضاءين المكانيين، هناك تطور مزدوج: تطور ونمو على مستوى الحدث، وتطور ونمو على مستوى الشخصية.

– لكن نمو الشخصية في هذه الرواية كان نمواً داخلياً لا يعلمه القارئ من حركتها، بل مما تخبره به البطلة الجاهزة مسبقاً والتي ما تفتأ تفاجئ بقية الشخصيات من حولها وتفاجئ معهم القارئ، بحقيقة صادمة أو صفة كامنة من صفاتها، وهو ما أعطى للنص إيقاعاً درامياً جعله قصة شخصية، شخصية تتفجر منها جميع أحداث النص، ومعالمه وتجعلنا نكتشف من خلالها جميع شخصياته الأخرى.. ليبقى القارئ متشوقاً لمعرفة المزيد من مكامن هذه المغامرة ومن المضمرات الثقافية والفنية والنفسية لهذه الشخصية، التي لا تمنحه إلا ما ترغب هي في منحه من معارف. وهو أسلوب تشويقي، ساهم بقدر كبير في صناع متعة النص القائم على شخصية كلية المعرفة (omnisciente)، وهو نوع من أعصب أنواع الشخصيات. لكن الكاتبة تصيغ هذا النوع العميق والثقيل معرفياً وفنياً وبنائياً من الشخصيات بصورة خفيفة تليق بصناعة فنية لنوفيلا كاملة الأركان.

– وما سيلفت انتباه قارئ هذا النص هو صوغ كل التعقيدات النفسية والثقافية والتي تختلج في عمق مجتمعي الريف والمدينة بأسلوب بسيط وهادئ لا تشدق فيه ولا تمحل ولا معاضلة تبتغي صدم القارئ أو مفاجأته كما تدعي بعض النصوص التي تحتفي بالشياطين والسحر في أغلفتها ومحتوياتها التي تقصد الرعب بتعقيد فارغ من المحتوى، وعلى ذكر الغلاف فإن غلاف الرواية أيضاً يحتكم إلى حكمة البياض كسلطة مطلقة للبسيط والهادئ في استقبال القارئ، ومعروف في كل الفنون العلوم وصنوف التأليف، أن البساطة والتبسيط في التناول والتعاطي مع المواضيع الشائكة هو سمة المتمكنين منه، وأن التعقيد والتشدق بالكلمات الغريبة والطارئة والنصوص الأجنبية هو لعب فضفاض على الشكل ينبئ عن خواء المحتوى، وهو ما نلحظه في منشورات هذه الأيام التي تحمل عناوين مرعبة ومشتقة من المصطلحات العلمية الأجنبية أو النصف مترجمة، الغريبة والصادمة أحيانا في عناوينها. (شيزوفرينيا.. أناستازيا، بيدوفيليا، نيكروفيليا) لكنها مخيبة للأسف في محتواها. ومعروف أن الشخص الدخيل والخاوي يلجا إلى تعقيد الأمور البسيطة على ظاهر مبهرج الشكل، حين يتعامل معها فيتعب نفسه ويتعب من يتعامل معه، والراسخ في فنه، يُبَسط أو يختزل كل ما هو معقد في نظر الآخرين ويسلمه بهدوء لمن يخاطبه. وهو ما استشعرته في هذا النص البسيط الأسلوب والعميق على مستويي الذات الموضوع. وفق منطق واقعي محكم في تبرير وتناسق مواقفه الخطابية.

– يلاحظ قارئ هذا النص، خلاف نصوص عدة: تحكم كبير في سرعة وتبطيء السرد، وحتى إيقافه واستئنافه، كأنما بلوحة تحكم تسير آلياً وتنسج حبكة النص وفق ما يقتضيه الحدث من تسريع وتبطيء وإيقاف. عند كل ضرورة. وقليل من الساردين من بمتلك هذا التحكم التقني في تسيير سدى النص وسرعته.

– ختاماً أنصح من أراد أن يتكون أو يتخصص في كتابة هذا النوع من النصوص السردية الخفيفة (النوفيلا)، أن يقرأ هذا العمل الخفيف شكلاً والعميق دلالة، وهو تماماً المطلب الفني الأصيل لهذا الجنس من الرواية.