أولا- فوضى الاستهلال وإشكالية التوازن النصي.

يقابلنا عند افتتاحه بسبع فواتح نصية متتالية؟ وهذه أول مرة أقرأ نصاُ بهذا العدد من الاستهلالات؛ (اقتباس أول، ثم إهداء، ثم اقتباس ثان، احتلت 5 صفحات الأولى- من ص5/7/10- ثلاث منها بيضاء: 6و8، باعتبارها قفا صفحات الاستهلالات. ثم رسالة من زرزور السكير إلى الكاتب، احتلت 3صفحات الآتية: -11/ 12/13، والصفحة 14، فارغة- ثم مدخل أول بعنوان: لا يغلب الأقوام إلا الكلام)، احتل 8 صفحات: من15، إلى 22. ثم مدخل ثان، بلا عنوان (وهو دخيل وغريب عن موضوع النص، موضوعه أمراء الجهاد وفيالق الجهاديين في العشرية السوداء، وهذا ما يبدو من خطاب الجهاديين)، من 8 صفحات أيضاً: -من ص23حتى ص: 30- ثم مدخل ثالث للنص الأصلي لأحداث الرواية، وهو رسالة من الراوي إلى بطله بوبلاد، بعنوان [أخي العزيز بوبلاد] تحتل صفحتين: 31/32- ليبدأ أول فصل حقيقي من النص في الصفحة 33، بعنوان [كيف فقد اسمي]، وإن احتسبنا الغلاف، والمناص الإشهاري (التجاري)، والعنوان الداخلي، نجد أننا أمام 10 عتبات نصية قبل أن نقرأ أول فصول النص، (وكلها عناوين وكلمات فرعية شارحة لنص، مجمل صفحاته: 111.

وإن حذفنا الفواتح النصية العشرة هذه، باعتبارها مقدمات واستهلالات سنجد المغامرة تدور في حدود 79 صفحة لا أكثر، وهو زحام استهلالي يفوق كل حدود الحشو والإطناب بشكل لا يمكن لنص ب79 صفحة أن تكون له مقدمات في 32 صفحة، أي ثله تقريباً، مما جعل دخوله أكثر من بطيء، رغم قصر أحداثه وصفحاته، ومتعثر وصعب شاق للكاتب كما للقارئ.

ومن الناحية التركيبية يعتبر هذا الحشو الاستهلالي اختلالا واضحاً في التوازن النصي، إذ لم يضف شيئاً لمعنى النص، بل على العكس من ذلك، أبهم معناه، وأعاق عملية التلقي، أحدث اختلالا في توازن التوزيع المورفولوجي لينية النص، حيث عملت فيه تلك العتبات الافتتاحية، عمل الممهلات الكثيرة في طريق معبدة قصيرة المسافة، أو كأننا أمام باب غرفة صغيرة لا يمكن دخولها إلا بعد فتح عشرة أقفال كاملة، وما يكاد القارئ يلج النص حتى يجد نفسه قد اقترب من منتصف صفحاته. وهذه أولى العقبات التي تؤجل الدخول إلى النص، والتي عملت عملاً عكسياً لما يتوجب أن تكون عليه العتبة الاستهلالية (الفاتحة النصية) التي هي تلميح اختزالي لما سيأتي بعدها من مغامرة، وتشويق للقارئ، يعمل عمل المقبلات التي تحفز الدخول السريع لالتهام ما بعدها من فصول العمل السردي، وليس التقديم وتقديم التقديم، وحشد النصوص الافتتاحية ومراكمة بعضها فوق بعض، لشرح سيأتي بعدد كبير من الاستهلالات متداخلة تصب في فكرة وحيدة هي موضوع النص. كأننا أمام مخلوق يحتل رأسه ثلث جسده، وقد جاوز هذا التركيب الخلل مورفولوجي إلى النشاز الخلقي الذي لا يمكن تقويمه ولا قبوله إلا إن كان النص يفوق الاستهلال بأكثر من عشرين ضعفا فما فوق (على الأقل). كي يتوازن تركيب الرأس مع الجسد. ولعل هذه أولى الإشكالات التي تعترض تلقي النص وتصعب دخوله، حين باتت العتبات النصية تعمل ضد نصها، وتعرقل دخول القارئ إليه بعكس وظيفتها الأساسية المفترضة، في تسهيل ذلك الدخول، ضف إلى ذلك أن بعض تلك النصوص الاستهلالية لا علاقة لها أصلاً بموضوع النص، مثل المدخل الثاني (المتعلق بأمراء الجهاد وحث المتطوعين الجهاديين على خوض الحرب ومناقشة أمر الزعامة وفتواها بينهم)، والذي لا أعلم كقارئ ما علاقة موضوع هذه العتبة بالعتبات التي قبلها، ولا بالفصول التي ستأتي بعدها. إذ يبدو بثرة زائدة مطلة خارج جسد النص ومقحمة فيه، ولا يوجد مبرر لإلصاقها الناشز بين مقدماته العشر. المكدسة دون أي انسجام أو تناسق. وهي فوضى تركيبية يمكن لأي قارئ دخل النص وتورط في هذه الأحبولة أن يشعر بعذابه الهضمي لها. أو يتفاداها، ويدخل القسم الأول مباشرة، وهو ألغاء لثلث صفحات النص؟؟

ثانياً- موضوع النص:

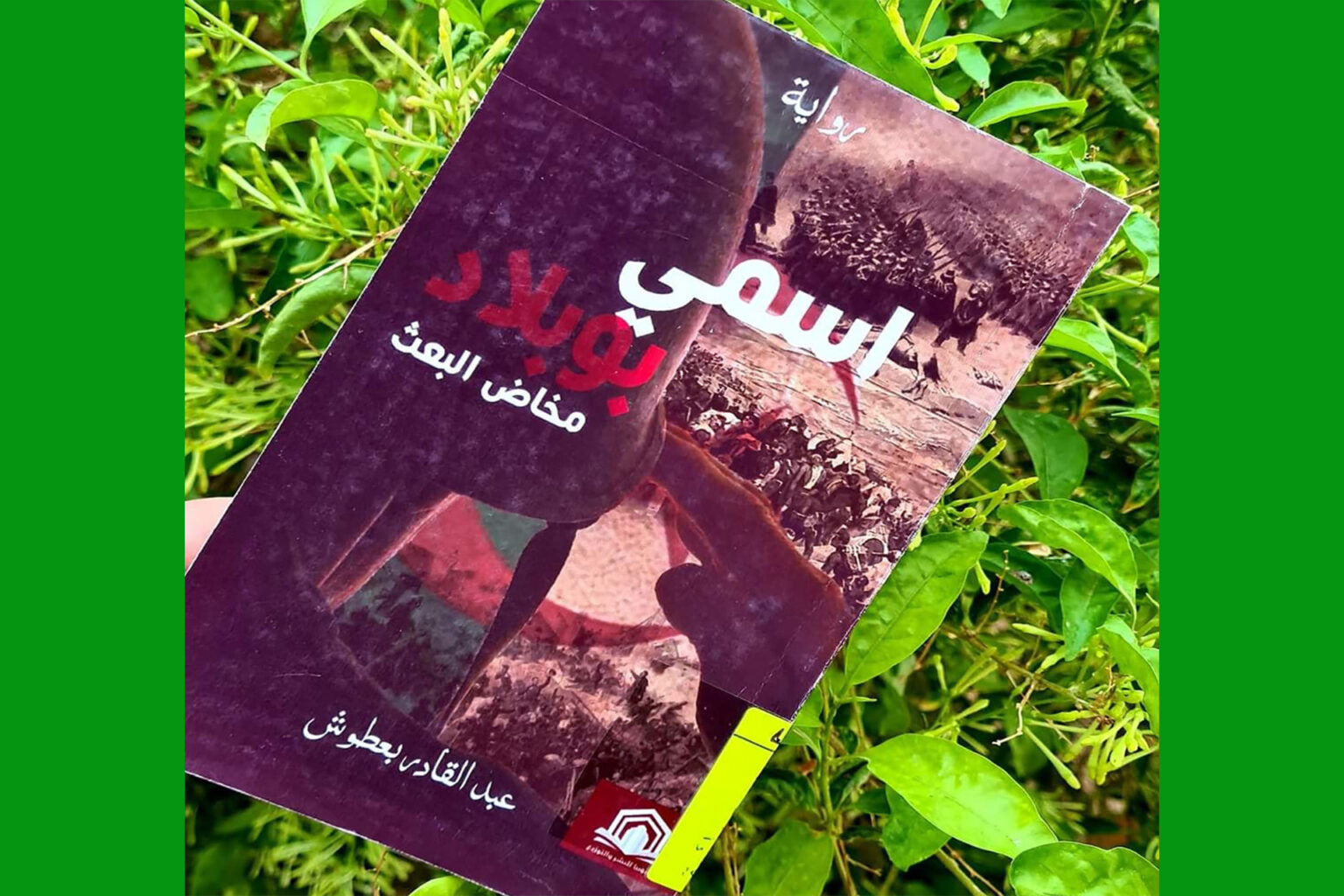

يتحدث نص (اسمي بوبلاد) عن فكرة مغالطات التاريخ، وإمكانية النظر إليه من زوايا منفتحة عدة، ومن بين هذه الزوايا: الزاوية العكسية، أو المعاكسة لذلك النموذج الجاهز الذي قدمته رواية التاريخ الرسمي، الذي نجهل حقاً من السيد الغالب الذي كتبها وعلمها ولقنها لأبناء المغلوبين من الشعب، والضحايا من حطب الحروب، ومنهم بالتحديد حطب حرب التحرير الجزائرية التي لم تبدأ من أول رصاصة تتسابق المناطق هنا وهناك على أنها انطلقت من شعابها، سنة 1954، بل إن رواية حطب الحرب من الأهالي انطلقت حتى قبل رسو أسطول القائد الفرنسي دوبورمون على شواطئ سيدي فرج، سنة 1830، ولم تتوقف يوماً -ليس فقط حتى 1962، كما يرويها التاريخ الرسمي- بل لا يزال جيش التحرير، وحطب الحرب من الأهالي حاملاً السلاح، ويتقد ليل نهار حتى كتابة هذه السطور، لتحرير الأرض والعرض والعقل واللسان، والهوية والإنسان المخترق والمحتل في كل فضاءات عيشه، وما تزال مواسير البنادق والرشاشات تفرغ وابل رصاصها، في الجهتين، مادام هناك محتل يمتص نسغ حياة إنساننا، ومادام هناك شجر أخضر في النفوس لم يتحول حطباً بعد، ويكره وجود حارقه بدياره، ويرفض التسليم ما دامت أنفاس المحتل تعتاش على جسده، وتلوث روحه بروائحها التي لا تزال تنتشر ولم تغادر هذه الأرض يوماً. ولعل التاريخ الحقيقي هو تاريخ من ولدتهم هذه الأرض، مهما كانت هوياتهم، لذا فالأبناء هم الوحيدون الذين يعرفون الحوار مع أمهم، ويفقهون لغتها، وهي التي تلقنهم الدرس الحقيقي للتاريخ، وليس ذلك المنتصر على جسدها، الجالس على أريكته، ويلقن أبناءها تاريخه الذي يريد. إن تاريخ المتنصر يسير في اتجاه، وتاريخ أبناء الأرض وحطبها منذ دنسها هذا المنتصر، يسير في اتجاه معاكس، ولن يلتقيا أبداً ما دام أبناء هذه الأرض يشمون هذه الروائح الثلاث: رائحة الأم التي لا يخطئونها، ورائحة احتراق حطب أبنائها من الأهالي التي تلهب الذاكرة، والحواس وتدمي العيون لحدتها، والرائحة الكريهة للمحتل المنتصر، التي لا يزال الجزائري يشم عفنها، حين يلقنه المحتل في كتب التاريخ الذي سطره لأبناء الشعب، أن حربهم على أمهم قد انتهت، وأن النار التي جعلت آباءهم حطباً لها قد خمدت، فكيف يصدقونه وهم يشمون الروائح الثلاث قوية حادة تخترق حواسهم؟ ولن يرتاح للأبناء بال ولن تنتهي حربهم الأزلية، إلا بزوال هذه الرائحة الثالثة، من أنوفهم. وهذه هي رسالة النص، وموضوعه الرئيس.

بالنظر إلى موضوعه هذا، يمكن أن نمنح لهذا النص وفق قراءتنا، عنواناً لتيمته، وهو “رسالة للأجيال في كره أنفاس الاحتلال”.

ثالثاً- زاوية الرؤية بعين الشخصيات

تبدأ هذه الرسالة منذ العهد التركي، عبر ثلاثة أجيال متتالية من الجد التركي الأكبر (مصطفى الثاني ابن مصطفى أودباشي الأول ابن صالح أفندي ): حتى أصغر الأحفاد (مصطفى كمال كاراباك المدعو صافا لماغساياز، والذي جنده حزب التحرير في الجزائر تحت اسم: جعدان لاماس).

أما الراوي فهو ابن أخ صافا لماغساياز هذا، واسمه: (يحي العربي الشريف) أو بوبلاد، حين تخلى عن الاسم الأول الذي منحه إياه جده، وهو البطل الراوي

عم الراوي: صافا لمغساياز، هو راوي الفصل الثاني في النص الذي يحمل عنوان: [كيف وجدت له اسماً] وصافا هذا كما قلنا، أطلق عليه حزب التحرير الوطني اسما يهوديا: (جعدان لاماس) وهو تاجر خمور جزائري بمرسيليا شريك اليهود، وحليف الفرنسيين، ومورد الخمور لحانات الجزائر، لكنه عميل سري لصالح حزب تحرير بلاده، كسب ثقة الفرنسيين على أنه عميل، يقول عن نفسه: “جعدان لاماس، تاجر خمور، وجار اليهود، ومقيم في ديارهم، لا أرتبط إلا ببراميل النبيذ، وأقداح الجعة، سأقضي مهمتي متجولا بين حانات الجزائر، أعرض خموراً وأقبض وطناً، هناك سأجد أقل الرجال وطنية، أو كما يبدو للفرنسيين ذلك (…) أنا لست رجلاً صالحاً، أبيع النبيذ، وأعانق راقصات مرسيليا، إلا أنني لم أتناول لحم الخنزير… أنا جزائري الهوى، تركي الأصل، فرنسي القشرة، يهودي الوسيلة، ولن نجد في هذا الزمن وسائل أفضل من وسائل اليهود وسياساتهم، كان هذا ما آمن به جد أبي مصطفى أودباشي ابن صالح أفندي” (الرواية ص: 43-46) لكن صافا لمغساياز المندس بين اليهود والفرنسيين وأقذر حرفهم نحت اسم (جعدان لاماس)، كان هو الممول الرئيسي من تجارته الرابحة مع اليهود الفرنسيس، للثورة بماله، والمجند لها بالرجال ومنهم ابن أخيه الراوي والبطل [يحي العربي الشريف- المدعو بوبلاد].

رابعاً- الوظيفة الوحيدة في الرواية:

تقوم الشخصيات الرئيسية الثلاثة بوظيفة واحدة وتؤدي رسالة واحدة، تحملها كما ميراث الدم. من جيل إلى جيل.

*- وظيفة الجد مصطفى أودباشي (مصطفى باشا): التركي الكاره لفرنسا، وظيفة مزدوجة الأولى: وظيفة خاصة، وهي اقتلاع شأف فرنسا أنى كانت، وترويج سنة كرهها لأحفاده، (ليس لأنه يحقد عليها بل لأن ذلك هو التاريخ الأصلي، وتاريخ فرنسا الأصلي). وليس هو التاريخ الذي تلقنه الروايات الرسمية لأجيالنا. لأن تاريخ الجد هو تاريخ الجندي المجهول والشهيد المجهول وليس تاريخ المسجلين في القوائم الذين يأخذون منحاً ومزايا معلومة لقاء جهادهم.

أما الوظيفة الجد الثانية وهي معلنة: أنه ضابط في جيش يحي آغا ومن بعده إبراهيم آغا.

مهمة الجد مصطفى أودباشي هي إخبارهم عن جرائمها. بواسطة مجموعة رسائل ومذكرات، ورثها لأبنائه وحفدته، والتي تحكي عن بطولاته في الجزائر، منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى موانئها، وإلى غاية ثورة أحمد باي، حيث أقلع الجد إلى تركيا وواصل كتابة مذكرات بطولته وانهزامه أمام الأخ قبل العدو. وكذا مكائد الجيش الانكشاري وعسس اليوليداش الذي قتلوا أشجع بايات الجزائر (يحي آغا)، وتنصيب أضعف البايات وأكثرهم حمقاً وسوء تدبير (إبراهيم آغا)، الذي كانت أخطاؤه الفادحة (عمداً أو بغير عمد)، سبباً مباشراً في سقوط الجزائر.

وبعد إصابته بالخيبة، غادر الجد معسكر إبراهيم باشا، رفقة أربعين من أقوى جنوده، نحو معسكر الشرق في قسنطينة عند أحمدة باس باشا، ولما خذله إخوته هناك، غادر إلى تونس ثم إلى مرمرة بتركيا، حيث استقر هناك ، وتقاعد من الجيش واشتغل بالتجارة، وشرع يكتب وصاياه لأحفاده. (وصايا الحقد عل فرنسا، وسلخ تاريخها المسموم).

*- وظيفة الحفيد: صافا لماغسياز: الفارس الثوري المخلص لقضية جده التركي مصطفى أودباشي، والذي يلبس قناع تاجر يهودي، وقد عاهد نفسه: “وإني اليوم على أشد الاستعداد لأحذو حذو اليهود، في نضالي المستميت، عن قضيتي، ولسوف أجنح إلى الطرائق التي جنحوا لها قبل قرن ونصف القرن، فأنا اليوم مثلهم في درجة قربي من أعدائي، واختلاطي بهم، وعلى نهجهم في إبطان حقيقتي، والتخلص من كل ما يفضح سري عند غرمائي، ثم إني أملك المال مثلهم، وأخوض في أعمالهم كما خاضوا في أعمالنا، وإن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل تصنعها.. ولا أخفيكم أن سبب تجندي اهذه القضية يمكن إسناده إلى كرهي للفرنسيين، والحقد الذي بثه جدي الأكبر في أبنائه من خلال القصص التي ورّثها لهم” (الرواية، ص49). وراح يمول القضية الجزائرية وجبهة التحرير بالرجال ( تجنيد طابور الظل) والأموال كجندي مقنع في أثواب تاجر.

وآخر النسل هو: يحي العربي الشريف، الذي يروي لنا أطور الرواية، ( بداية من سنة1958)، وهو بوبلاد (جندي مجهول كما يشير لقبه)، بدوي أشعث أغبر أرسله أبوه من الأغواط إلى العاصمة للدراسة لكن أبناء المدينة من أوربيين وعرب أشبعوه تنمراً من مظهره البدوي وشعره الأشعث، فأشبعهم ضرباً وغادر المدرسة ونكر لقبه ومدينته الأصلية وتشرد في العاصمة. وتصعلك وصار ينتقم من الكولون الفرنسي والبوليس، وأصحاب القصور بغاراته الليلية التي ينهب بها قصورهم وأموالهم، كـ (ثائر ليلي) (الرواية ص76). ومقام للاحتلال يشتغل بمفرده. وحين تواصلت معه الجبهة، لبى النداء مواصلا طريقته في الغزو، إلى أن كلفته استخبارات الجبهة بمهمة (بيضاء)، أي اختبارية كان يظنها حقيقية، ولكن الجبهة نصبت له فخاً حين كلفته بالسطو على أحد القصور، وكلفت عميلين بزي الشرطة الفرنسية لإلقاء القبض عليه، وهكذا تم استنطاقه وتعذيبه وحبسه شهوراً طويلة لكنه لم ينبس ببنت شفة. فتأكدوا من معدنه البدوي، ومن سريان دماء الجد مصطفى أودباشي فيه، وحمله لرسالة أسلافه الناقمين على فرنسا… وهنا تنتهي الرواية نصاً وليس خطاباً.

لتخبرنا فقط بأن الشخصيات الفاعلية الثلاثة هي روح نامية، تمتهن ثلاثتها مهنة (الجندي المجهول) الذي يكتب التاريخ الحقيقي. الفاضح لهوية المستعمر الفرنسي ليس ككيان مغتصب لأرض وعرض غيره فقط، ولكن كدولة لصوصية الحرفة، دنيئة الوسائل، وكريهة الرائحة.

خامساً- ملاحظات عامة:

– تتميز الرواية. نبرة شوفينية عالية، وأحكام جاهزة، ومدح مناطق وذم أخرى بمنطق جهوي مبالغ فيه حول الطبائع الثورية المتفاوتة بين مناطق الجزائر اثناء الاستعمار، ومنظور يرشح نعرات جهوية منطلق من شخصية الراوي والبطل في هذا النص، ومعروف في السرد بأن الراوي أينما كان موقعه هو الذات الثانية للكاتب، والذي يقول: “أهل الشمال رأوا فينا أهل بداوة لم يأهلوا الحواضر يوماً ولا خبروا الحضارة (…) ثورات الشمال كاذبة، سيوف الشمال ندية، رياح الشمال رطبة، لا ثورة إلا في السهوب، ثورات السهوب كأقوال القلوب، نابعة من عمق، فعلها غضب، محركها الإيمان، كنت دائما أقول: أهل السهوب أجيروا بجبالهم (…) لم تبلغهم رياح الشمال القادمة من مساكن الفرنجة، لم يستنشقوا أنفاس غيرهم، لم يشموا ريحاً غير ريح الأرض، لذلك لن يتوانوا في أن يكونوا منها وإليها..” (ص33-35).

-كلما طغت الأيديولوجيا على الكتابة، انحسر التعدد والاتساع في السرد التخييلي، وجنح إلى التوحد وفرض الرؤية الشخصية، وظهرت النوايا المعلنة للكاتب.

غ كلما برزت الشخصية التاريخية المتخيلة، كلما انزاح السرد التاريخي عن مرجع الحدث، وأضحت الوقائع مخيالية، والتاريخ موظفاً لخدمة التخييل وليس العكس. وهنا يكون قد خرج من تخييل التاريخ إلى توظيف التاريخ في الرواية، وهو خروج أيضاً من حقل الرواية التاريخية إلى الرواية التي توظف التاريخ كنصر بنائي، لموضوع آخر لا كموضوع للسرد.

– لم يستطع هذا النص موضوعاً ومورفولوجيا من تكوين رواية متكاملة، بل يبدو فقط فصلاً أول من رواية. أو مقدمة لرواية تاريخية، إذ لا شيء اكتمل، فكل البنيات ناقصة. وكل المصائر معلقة، وكل مسارات الأحداث مبتورة، (غير مكتملة)، والأدهى من ذلك أن الصفحات التي تدخل في المنظومة السردية لا تتجاوز ال 79 صفحة.

– إن الحدث فيها واحداً وليس متعدداً ومقسما أو متطورا عبر الفصول.

– وظيفة جميع الشخصيات الفاعلة الثلاثة وظيفة واحدة (الجندي المجهول)، وتتقاسم روحاً واحدة، ورسالة واحدة (كره فرنساً).

والعقدة فيها عقدة واحدة. وهذه السمات تعطينا نتيجة واحدة ذات احتمالين لا ثالث لهما:

– فإما أن النص قصة قصيرة. (نظراً لأحادية الحدث والعقدة والوظائف الشخصيات)، وعدم فاعلية الفصول بما أنها لم تطور الحدث ولم تمنحنا أكثر من عقدة (اختبار بوبلاد في الوفاء للقضية الوطنية).

أو أن نصنف النص بأسره كفصل أول. من رواية تاريخية. ومن هنا فإن الملاحظة التي كتبها الروائي في نهاية هذا النص، والتي تقول: (ليس هذا الجزء من سيرتي إلا مخاضاً، أما الفصل اللاحق فحق له أن يكون فصل الخطاب، الخطاب الذي يعرفه الفرنسيون، له رائحة، إنه البارود.. يتبع..) (الرواية ص111).

– والسؤال المطروح هنا، بما أن الكاتب يقول عن هذا النص أنه فصل خاص بالمخاض (مخاض الثورة)، ووضعه في 79 صفحة، (وما بقية الصفحات في مجموع 111 صفحة سوى مقدمات وعتبات وفواتح نصية).

– وأن الفصل القادم سيكون للبارود، في هذا الرواية التاريخية. فلماذا طبع لنا فصلاً واحداً وسماه رواية؟ ولا شيء فيه قد اكتمل، أو والمعنى نفسه.. كل شيء فيه مبتور نصياً ودلالياً.؟؟

– وماذا كان سيخسر لو ضم عدد صفحات الفصل القادم لهذا الفصل وجعلها رواية بفصلين، بنحو المائتي صفحة؟؟ لكان أكل لبناء الرواية، وأبلغ لدلالتها واستكمالا لمصائر شخصياتها وبناء أحداثها. لكن لسبب ما أعطانا الكاتب فصلاً من رواية غير مكتمل وانصرف؟؟..

لكن الصفحات التي كتبها عبد القادر بعطوش هنا، تشكل فصلاً نصياً بديعاً في أسلوب سرد أحداثه، وهو فصل من رواية تاريخية (تروي التاريخ غير الرسمي) سيكون تحفة سردية، إذا ما اكتمل النص بما يماثله في الصنعة، أو تكاملت بنياته الناقصة. بما يستدعيه بناؤها من جسور درامية متواصلة الأحداث، وبناء نامٍ للشخصيات التي بقيت معلقة المصائر في هذا الفصل.