يعتبر الشعر الفلسطيني نضاليا على المستويين الفنّي/الجمالي والثوري، انطلاقا من مقولة محمود درويش «أنقذونا من هذا الحب القاسي» داعيا إلى إنّ الاهتمام بالشعر الفلسطيني يجب أن يكون على أساس فنّياته وليس باعتباره شعر مقاومة. ولعل هذا ما جعلني أعود إلى قصيدة كان قد أرسلها إلي الشاعر الفلسطيني محمود النجار «مرايا الروح» وقد قرأتها مرّات عدّة، لكن رأي صديقي في «مديح الظل العالي» باعتبارها «سقطة فنّية» فتح مغاليق القصيدة على وعي وجودي مضمر، يمثل العمق الإنساني والجمالي، الذي يؤسّس القصيدة حتى والذّات فوق فوهة بركان.

بين تجربتي السياب ودرويش هناك اختلاف وجب الوقوف عنده، لأنّه أحالني إلى الهسيس الوجودي في قصيدة «مرايا الروح» الأول مع إنّه كان شيوعيا إلا أنّ جوهر تجربته «وجودي» ولهذا ينبش كتاب «كنت شيوعيا» في كينونة مبحوث عنها، بينما درويش في رأيي يمتلك هامش لغة الهامش، باعتبار علاقته مع موضوعة الثورة وانصهاره كلية، كما شعراء آخرين، سميح القاسم مثلا، في منحى إثبات الذات التي تتعرّض للمحو. من أهم خصائص شعر الحداثة هو نبض الكلام والرّؤيا المتسقة والشعر، باعتباره ذاتي، وهنا يصبح الذوق حاكماً في التفاعل مع التجارب الشعرية.

التدافع الوجودي وعدم الانسجام مع العالم

حينما يختار الشاعر قصيدة لا بد إنّها تمثل قيمة لديه، فاصلة من فواصل حياته الممتدة عبر تقلّبات الحياة ومساراتها المهادنة حينا، والمغالبة أحيانا أخرى، القصيدة هي عنوان هذا العراك الوجودي مع الذات في مواجهتها للحلم المنكسر كما للحظ المنتصر. تأتي افتتاحية القصيدة «متقيّئا روحي..» عاكسة للحالة الوجودية في أشد أوضاعها علاقة مع الإحباط، لكن، الشعر حالة روحية تُغافل الشّاعر في انتكاساته لتبرّر وجوديته العالقة بين الفرح والحزن المتناوبين على الدوام، تماما كما كان حال سيمون دو بوفوار بعد تجربة حب فاشلة، فاعترفت: «أودّ لو أتقيّأ قلبي» وهو ما يجعل احتمال المنحى الوجودي في النص قويا.

يشتغل النص على الليل، الذي يقف كستارة مسرح تفتح الركح على كل جراح الذات التي تستغرقها في حزن يصل درجة «التقيّؤ» أي ذلك المستوى من الحالة النّفسية المتدافعة نحو الخارج، حيث لا تطيق النّفس نفسها. يكشف فقدان القدرة على منع الذات من «التقيؤ» حالة من عدم الانسجام مع العالم:

«فأبكى كلُّ راعٍ نايَهُ/ وعلا ثغاءُ الماعزُ الجبليِّ/ شيءٌ ما هنا يغتالُ أرواحَ الفصول»

تتداخل العلاقات بين الأشياء لتنتج حزنا ذا طبيعة خاصة، خليطا بين صوت الناي وثغاء الماعز الجبلي، حزنا لا تستطيع أن تقف على طبيعته تماما، كما هو حال الذات الشاعرة باعتبار نفيها داخل العالم، ولهذا تصل الحد الأقصى من الحزن، حيث تصبح منتجة له متجاوزة به إلى الآخر. نعجز كمتلقين أن نقبض على طبيعة الحزن الذي تفيض به الذات، فيُبكي آلة الناي وهي المعروفة بمصدريتها للحن الأسيان، هذه اللحظة تعرية لزمن الذات الذي أصبح مندمجا في مستويات زمنية متداخلة غابت فيها الطبائع الجوهرية للأشياء، ربّما هو اللازمن الذي يحكم الذات خارج نطاقاتها المعرِّفة لهويتها داخل نطاق معيّن للأرض، فالفصول تعبير عن زمن يتحقق في بوتقة الجغرافيا.

الليل والقصدية الوجودية

يتأسّس الليل الشعري باعتباره مستوى نفسي، ينغلق على حالة الذات وهي تواجه مصائرها المتعدّدة، والمتفاوتة الخطورة وجوديا:

«يجيءُ الليلُ/ محتضرا/ كنار ذات وقدٍ أطفِئتْ للتوِ»

استدعاء الليل كستارة تُسدل على ركح القصيدة، يمنح إمكانية الغوص في مستويات متعدّدة لنص يتشكل داخل السواد. فعل «المجيء» يضع الذات الشاعرة على مسافة بينها وبين النص، فتغدو القصيدة كما ملحق يبيّن وضعا يوهم به الشاعر أنّه لا يعنيه، وبذلك تتحرّر القصيدة من التحديد لتنفتح على القصدية الوجودية في «الليل» ومنه يتشظى المعنى ليطال ليل امرئ القيس، وليل علي الحصري القيرواني وليل الاستعمار للمناضل الجزائري عباس فرحات. ينطفئ الليل الوجودي لتبقى فقط أثاره، كدلالة على الاستمرارية، لكن «الليل الشعري» يأخذ هوية النّار المنطفئة، وفي انطفائها ينتشر الدخان وتتخفّى المعالم، وينتشر موج الظلام، لتتأكد هوية الليل الإظلامية، لكن النّار مصدر إضاءة، والليل الوجودي في شعريته يأخذ مصدريته من النّار (الضوء) كتكريس أوّلي في وعي الشاعر بأنّ الليل حالة آيلة إلى الزّوال، وهو مفهوم يتقاطع مع معنى الحرية لدى أبو القاسم الشابي: «ولابد لليل أن ينجلي / ولابد للقيد أن ينكسر» فلا وعي الشاعر مكثف بالأمل رغم جرح الـ«مأساة» في المطلق.

القلق الوجودي واستفاقة التاريخ:

تنحو الأيلولة النّاهضة في الفزع، مما هو قاتل، مرعب، ماحٍ للهوية صوب المعالم ذات الأثر والقدرة على الرّؤيا ومن ثمة النّجاة، إنّها الأداة الممتلكة إرادتها في تعرية الأشياء قصد البدء خطوة في «مجال التعريف» أو استفاقة الذّات:

«وكنت قد علقتْ رموشي في جدار الليل/ منسلا من التّاريخ/ مُنفلتاً من الأفُق الذي صدَّ الحمامَ/ ومن رعاةِ الشاءِ من كلأ المراعي/ من تعاليم القبيلةْ».

الرّؤية من خلال الليل، تجعل آثار مصدر الإضاءة (النّار) قائما، فالليل الوجودي ليس مانعا للرّؤية وليس مصدرا للإظلام، إنّه الصّرح الذي تقوم فوقه الذّات لترى الأشياء على حقيقتها، مِجهرا يوضّح العلاقة بينها وبين «التّاريخ» تاريخ «القبيلة» تاريخ القطيعة مع الجمال، «الحمام» «كلأ المراعي» وفي مستوى التاريخ والجدار، إحالة إلى معنى قريب لدى أدونيس في قصيدة البهلول:

«وعلى الجدران تاريخ ينام..» فعل النّوم إحالة إلى الليل، النّفور من تاريخ ساكن، اللاتاريخ الذي أحال القبيلة إلى «الفوات الحضاري» بتعبير عبد الله العروي.

ينفقد مركز الثّقل الوجودي، تتأثر الذّات بغياب المكان باعتباره أساس الهوية والاستقرار:

«تمهّلْ أيها المعتَمُّ بالقلقِ الوجوديِّ/ استعدْ عنوانَكَ المنسيَّ»

«القلق الوجودي» مدار أسئلة الرّاهن والمستقبل في علاقاتهما بالماضي، ولا يتأسّس هذا الماضي إلا على نقطة ارتكاز قوية، فضاء الجغرافيا الذي يمنح المعنى للإنسان باعتباره كائنا يحدّده الانتماء، ولهذا تتأثر الذات الشاعرة بما تتعرّض له في جغرافيات متعدّدة، جميعها مدعاة إلى استنهاض «ذاكرة المكان الهوية» «المكان المنسي» بتعبير النص، لكن هل حقيقة ننسى مكان البدء باعتباره مبدأ «الحكاية الوجودية»؟ يتعارض ذلك مع وضع الذّات القلق وجوديا، إلا أنّ الانخراط في الحياة يجعل الذات على محمل «الاستعادة» كي لا تنسى. فعل النسيان يرتبط بحالة «القلق» فلا تدري الذات نسيانها من لا نسيانها، وهي أقصى درجات «القلق الوجودي».

منظومة الظلام والقفلة النّهارية

«يكفيكَ مقـتاً/ أن تنامَ على رؤاكَ المعتماتِ/ وأن تعَضَّ على ولائِك للمنافي»

يستبدّ الانطباع الوجودي المؤرّق والمفارق لهوية الأرض بالذات المنهكة بالفقد، يجعلها ترى وضعها في لحظتها، كما لو كانت في أرضها، فيبدو المنفى كحالة عابرة غير دائمة لاستعادة الأرض الهوية. يتأسّس هذا المسعى عبر مواجهة للذّات تصل حدّ الجلد، كي لا يتحوّل الانتظار إلى مجرّد لعبة، محطات عبر مطارات العالم تستعيد بها الذّات هدوءها ويقينها المهزوز في الاستعادة والعودة:

«ونام الليلُ في صدركْ/ يقتلُكَ اجتراحُ الشوقِ/ ها.. كبرياؤك عاجزةْ»

تتحوّل الذّات مرجعية بالنسبة لعناصر العالم، فالليل بكل تناقضاته البنيوية: السكون، الظلمة، الخوف، الحلم.. جميعها تتجلى في صدر نابض ينتظر جلاء الليل، حيث تستوضح الرؤية وطنا ينفلت من جنح عتمات الغصب، ولعل هذا الأرق شبيه بليل امرئ القيس، لكن الليل الشّعري شوق للأرض، ولهذا يتواصل مع ليل علي الحصري القيرواني: «يا ليل الصب متى غده» ومن هذه الصّراعات بين المعاني ينبثق لون الوطن بكل شحنة العواطف المتضاربة التي تترجم المعنى في رفض المنفى واجتراح كل شوق وغضب كي لا تستقر الذات في مستوى «الانتظار».

يتشكل الليل الوجودي في وعي الشاعر باختلافه الجذري عن طبيعة كل ليل قاله شاعر، للعلاقة الوطيدة بهذا الليل مع الوطن، إنّه ليل وجودي يتقصّد الاستعادة:

«يكفيكَ أنك لا تناجي الليلَ مثلَ بقيةِ الشعراءِ/ تعوي مثلَ ذئبٍ تاه في الصحراءِ»

ينفصل الليل الوجودي عن الليل الشّعري، وتتأسّس المناجاة في كليها باختلافها الأنطولوجي، فمناجاة الأول هاجسة متسائلة ومناجاة الثاني حالمة متودّدة، لهذا تكشف الصّحراء عن مفهوم آخر غير المفهوم الطبيعي، فهي «العالم» الذي لا تتأسس فيه الذات الشّاعرة سوى باعتبارها تائهة، دون هوية تلمس الجغرافية فتعثر على انتماء ضروريٍ للأرضِ الغرضُ منه الاستقرار، وهوية الصّحراء لا تتعرّف سوى في نموذج الترحال، وهو ما يتحقق على مستوى الزّمن، وهو ما تنغلق عليه القصيدة باعتبارها حركة نحو كل عنصر يحرّك الذات الشّاعرة نحو «الهوية الأرض»:

«لم أزل كالطفلِ.. أبكي../ والمرايا السودُ تغتالُ النهارا»

لا تحتاج العلاقة الشهية بين الطفل والنهار إلى برهان، لكن خلف سياق الليل الشّعري تتأسّس عطالة «منظومة الانعكاس» (المرايا السود) لينفقد الضوء وتسود «منظومة الظلام» كإحالة لانتصار رغبة النهار، نهار استعادة الأرض والحرية، وعبر المسار الشّعري في القصيدة يتمدّد المعنى بين «المفتتح الليلي» و»القفلة النّهارية» لإثارة بؤرة الصراع انتصارا لما تأمل فيه رغبة الذات الشاعرة في بلوغ هوية تطبعها الأرض المفقودة.

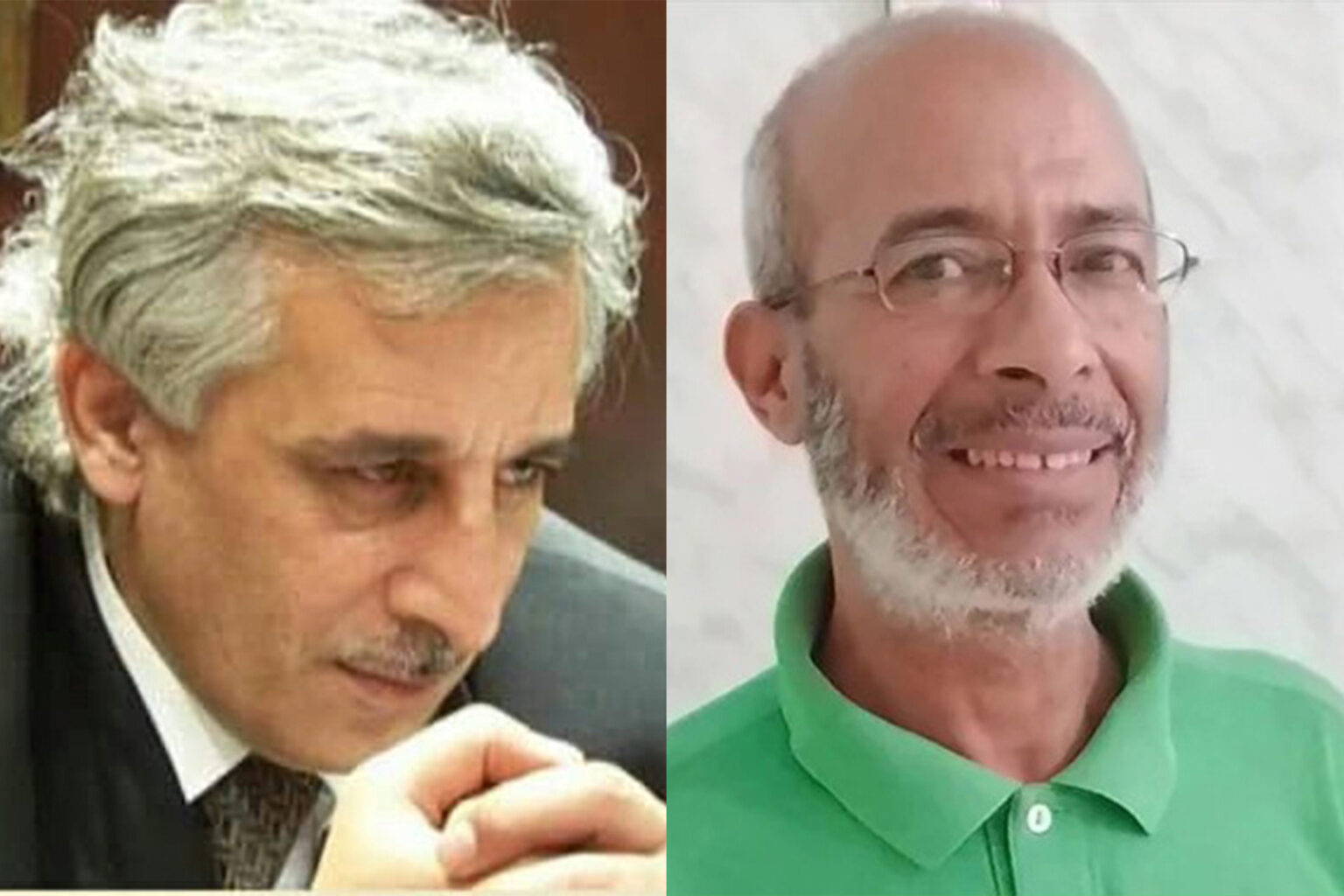

تعليقان

يبدو أن السيد جلولي قد لامس النص بأطراف روحه، ذلك أن عمق النص أبعد بكثير عن مجرد اقتطاع من السياق… لا شك أن الناقد قد آثر تطويع النص لرؤية فنية ولكن التقنية غلبت رغبتنا في الوصول الى أبعاد النص التي لا تعد فهو مفتوح على المطلق و لست هنا في سياق المديح، فقد سبق و قرأت النص أكثر من مرة، وقرأت ترجمته إلى الإنقليزية، وكان لي رأي في الترجمة.. و قد جذبني إلى عوالم لم ألجها من قبل… أرى أن النص لم يأخذ حقه من القراءة.

ولكن أين النص سيدي؟