نعود إلى الأدب أحيانا عندما تضيق بنا اللحظة وتُبهم مساراتها، خصوصا الشعر لأنّه تجربة فردية، هكذا تسلسلت القراءة في المجموعة الشّعرية «يتنهّد في صمته الحجر» للشاعر الجزائري عبد الحميد شكَيّل، أحسستني حينها حجرا يتحوّل، يرى من أفق حقيقته الصلبة رخاوة اللحظة العربية الراهنة إلى الدرجة التي تنهّد فيها حسرة على تخوم القصيدة.

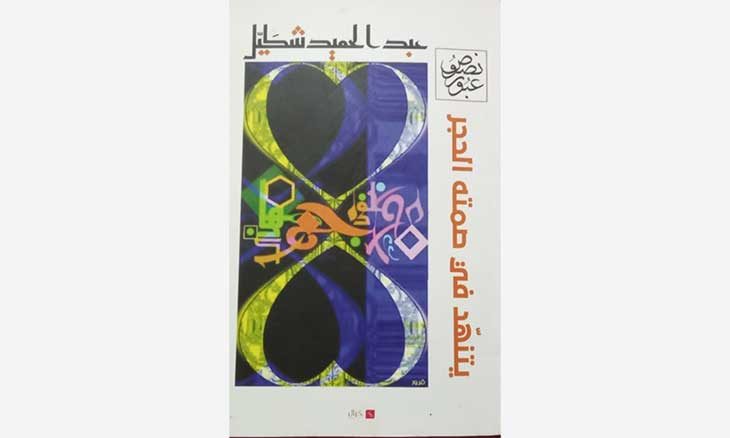

وجع العروبة وحجر يتنهّد:

أجد رائحة العروبة في شعرية عبد الحميد شكَيّل، فقد عاش الزمن القومي المترامي على أطراف الحلم العربي، عاش النص في تماهياته الممتدة عبر نصوص وعلاقات جمعت الجيل النابض بشعرية عابرة للحظتها تروم حلم القصيدة المفتوح على الوطن الكبير، فقد التقى أدباء وشعراء عرب كثر منهم: حيدر حيدر، ذو النون الأطرقجي، محمد الأمير البوسطجي، شوقي عبد الأمير، حسن فتح الباب، يوسف رزوقة وغيرهم.

تلتهب القصائد ثم تخبو، وفي ذلك كله تكشف حزنا عميقا يتلبّس الشّاعر وهو ينغمس في ماء الشعر، حتى لتبدو الكتابة متداعيةً نفخةً واحدة من ثورةٍ جوّانية دثّرتها مسحة حالمة، كأنّه كان يرتّب للفجيعة في لا وعيه فجاءت النصوص مؤرّخة متتالية في الزمن، عتبة عتبة نحو الانحدار وإدراك الوجع في همومه القومية، التي تحكي تفاصيلها المدن العربية: «لا أفق في دنيا العروبة/إذا ما طعنت بيروت في عز الرشاد».

غاب أفق الفضاء العربي في واجهات الأبواب المشرّعة طوعا على «الطعن» والخيبة تسيل رغما من شرفات النص: «أطل على مدينتي/لا الريح تدركني/ولا المغيب/ولا غمازة البحر/التي في جبين ولادة/لا نخلة الأندلس/وعي تطلب دمها الموزع/على غصون الموج/وساعات عكا القديمة». يشتّت القهر وردة النص، فتلتفت الشّعرية صوب تاريخيتها الأليمة، تنظر في الأندلس وتعرّج على «عكا» في مدارها المفرط في الغياب، ربّما تتساءل الشّعرية عن رصيف البكاء في «ولاّدة» كعلاقة حب تغيب هالاتها في زمن عربي يتقهقر، ولذلك تأتي «عكا» عابرة للحزن مثيرة في النص رمز أسوارها، لم تتهاوى الأسوار في زمن العرب المنهار؟

فكرة الحجر تتساوق شعريا ومسار الحدث الشّعري، وقد يتدفق من الحجر النبع، تلك هي تنهيدة القارئ وهو يستحيل حجرا صلدا على أبواب النص، لكنّه يقطر أسى شعريا كلّما أوغل في تتالي وجع الشّاعر وهو يسرّح الكلمات كما لو كانت سجينة وجعه قهرا.

«يتنهّد في صمته الحجر» فكرة تقض هدوء الشّاعر حين يهيم مضمّخا بلون السهو الشعري، ينتظر هطول الكلمة كي ينسج حلم النص. الحجر بالطبيعة صامت وساكن، بين الصمت والسكون يتعرّى سقف القصيدة، كي يلامس الشاعر أثر المعنى في بعض كلامه الشعري، ولهذا كان «التطريس» الذي بمثابة المقدمة يتشبّث بأسدال قصيدة لا تلتفت إلى قراءة مسطحة تبغي المعنى على رؤوس الكلمات.

تاريخ القصيدة سؤال الحرية:

جلّ عناوين النصوص مفردة، يشعرها القارئ كما أذكار الصوفية تنقال باللسان وبالوجدان، تَعبُر إلى السر المدفون في مقام الذات، لكن هزائم الكينونة تكمن في تاريخ القصيدة وهي تتخلّل الزمن منذ البدايات في الطلل، إلى فواتيح الغزل ومساءات السمر وصولا الى انهيارات الراهن الكئيب. لا يمكن للقصيدة أن تخطئ مواعيدها مع اللحظة التي جاءت بها من غيب الشاعر الشعري، «ربّما تكون القصيدة/زلة خطو» ليس لأنّها قيلت في غير محلّها، فالشعر على العموم زمن الذات في إدراكها للامحدود، فـ»المعاني مطروحة في الطريق، إنّما الشعر صناعة وضرب من الصبر وجنس من التصوير» بتعبير الجاحظ، «زلة الخطو» تكمن في انفتاح النص على ما لا يمكن لغير الشّاعر أن يراه، تلك فجيعة الكلام حين يقول فقط الفجيعة، «كيف يتوزّعني الأسلوب؟/شعرا/نثرا/سجعا/مرعوبا» هذه الحقيقة التي تكشف للنص خبايا لحظة الشّاعر المنهارة، تسرق منه رؤاه الحالمة التي تأمل في القصيدة وهجها الجمالي، وتأخذ مسارا يحاول تكييف الشّاعر مع السائد اجتثاثا له من تراب تاريخية حافلة بالبسالة، «فالقصيدة العنترية/لم تعد لها الصدارة والسند/ولم يعد للمهند ما يفعله/في ديار العرب».

تكتمل الشعرية في الوعي الراهن تاريخيا بالمخزون النبيل والباسل لمعنى «الكلمة» فمن أين للشاعر قول القصيدة خارج ما تفتّق عليه وعيه الشعري، لذلك مفهوم «الزلة» جاء موافقا لانهيار القيم في الزمن العربي الرديء. ترتبط القصيدة في وعي الشّاعر العربي بمستويين أوجزهما شكَيّل في «العنترية» المتعلّقة «بالقوة» (المهنّد) وهو ما ربط النص الشعري العربي بالمنبرية المتوافقة والإلقاء الذي يجذب السّماع، وفي هذا تكمن قوة الشعرية العربية النافرة دوما صوب الاقتحام، ولذلك لا معنى للقصيدة إذا لم تشتبك في صورة شخص الشاعر بالعالم، لأنّه تدرّج في وعيه (العالم) ظنّا منه أنّه خبره، فهو يبوح له بما لا يبوح لغيره، وربّما يكون هذا القصد في مقولة الجاحظ السابقة، فحينما تتغيّر معايير القصيدة في علاقاتها بالشاعر وبالعالم، يسقط الوعي الشعري الراهن في معضلة «الفهم» بالمعنى الفينومينولوجي، أي كل فهم يستدعي تفاهما، «يدركني الذهول/وأنا أعبر متن القصيدة، والسؤال» تمام القصيدة في الوعي العربي هو الحرية التي تنفّسها الشاعر التاريخي في فضاء الصحراء الفسيح، لهذا كانت الأسئلة طافحة برائحة عروة بن الورد، أبو تمام، المتنبي.. والذهول أمام نصٍ يكمن كتابةً في التحولات العميقة التي شهدها عبورا إلى «حداثة» احتفظ معها بأثرٍ للمعلقات التي استودعها التاريخ وعي الشاعر، فالكلمة مهما تناهت إلى حداثتها فهي تختزن بعدا يكمن في الشعر، باعتباره «مستودع الثقافة العربية» بتعبير جمال الدين بن الشيخ.

اللاوقت والخروج عن سياق المنطق:

“لا وقت لي/لأرتب الوقت”. يتوغّل الشعور الشعري بالوقت، مُستكنها مرايا الشعر التي تنقال في غفلة من الشاعر، فكيف له أن ينتبه إلى اللحظة التي تنفلت منه، ولولا ذاك لما استجلب الكلام الذي يجهل طبيعته، فعدم الوقت يوقع في الفهم لا ترتيبه، لأنّ الكلام في وعي القصيدة يكشف عن لا وعي الشاعر في صدور شعريته وبالتالي، تأتي القصيدة محمّلة باللاوقت. «سقطت من ذاكرة الوقت/فانتبهت لذاكرتي الرياح» الشاعر غير معني بالوقت، لأنّ «الوقت ما أنت عليه في الحال» بتعبير أبو علي الدقاق، وهو مفهوم صوفي في جوهره تجاوز بالذّات إلى مقامات اللاجسد، ومنه تتحرك القصيدة كما منجل الفلاح وهو يأتي على الزرع، الوقت هنا تقتله لذّة الحديث إلى السنبلة، هل هناك من وقت يشعره الفلاح وهو يعايش انحناءه في لمع السنبلة وحرّ الشمس؟

ما الذي يكرّس لذته في وعيه، زمن الشمس أم زمن السنبلة؟ لا زمن الأشياء هو مجالها الدافق حين تعجز اللغة عن التعبير عن حمولات العالم والذّات. هي فوضى الوقت، تلك التي من خلالها ينبجس ضوء الأشياء الخافت المتستر على سرّ الجوهر، والشعر يكمن في هذا الحد الفاصل بين الوقت الرتيب الذي تحسب دقاته الساعة، والوقت المطلق الذي تتحرك فيه الذات مفعمة بحدس الأشياء وهي تهمس بأسرارها للقصيدة، التفاوت في إدراك مستويات الوقت هو القصيدة في غموضها المبجّل في فضاء الإيقاع، «كيف أعدّل هيئات الوقت؟». كيف يخسر الشاعر هذه الفرصة التي تتيح له تعرية العالم والكلام مما وراء تمظهراته. أن يعدّل الشاعر من هيئات الوقت، معناه التضحية بلامحدود الذات في أفق الشعر لصالح محدود الجسد في المعاني الدارجة في وعي المعيش، وبذلك يفقد غيمة الشعر التي تظلل تفكير الشاعر وهو يترتّب وفق منطق اللاترتيب خارج أفق الأنظمة، «لا غيم في ربوة الوقت/إذا ما انتصر الخوف». التأثيث في بوتقة الوقت ترجوه الذات المعتبرة في النظام، في نسق العادي الذي تدجنه الصيرورة، لكن الشاعر كينونة تخاف أن يلتهمها الوقت كنظام.

الشعر نظام مستقل يتحدى كل خوف من الخروج عن سياقات المنطق، حتى لا يخلو «الوقت» من «حبال المطر» التي تبهج التراب فيتلألأ سرّا أخضر لا مصدر للونه سوى تلك الفعالية الغامضة في تطوّر البذرة، ولهذا تأخذني حماسة باشلار حين كتب للوي غيوم: “آه.. كم يفكر الشعراء جيدا!”

الآراء الواردة في المقالات، لا تعبر بالضرورة عن موقف “شعراء بلا حدود”