حين يكتب الروائي عملاً تخييلياً يختص بثقافة مكان أو معلم، له مرجعيته الجغرافية والتاريخية الشهيرة في بلده وبين أهله، فإنه يصعب تأليفياً، أن يلصق بثقافة المكان ما ليس منها، أو ما ينشز عنها في التخييل والواقع معاً، لذلك تبقى الكتابة عن ثقافة الأمكنة، من أصعب أنواع الكتابات، لأنها توقف الكاتب عند امتحان يختبر مدى إحاطته بالتفاصيل الثقافية الزمكانية للمعالم التي يشتغل عليها في الكتابة. ذلك أن معرفية النص الروائي هنا يحفها رافدان: رافد ثقافة المكان الأصلي المرجعي، ورافد ثقافة الكاتب التي لا يمكن لمنطقها أن يتعارض أو يناقض منطق الأولى في السرديات الثقافية، أو بالأحرى لا يمكنك أن تكتب سردا ثقافياً للأمكنة.

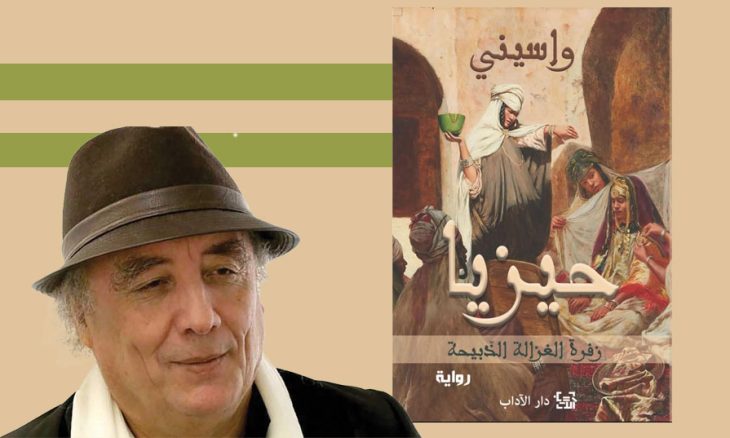

ونحن لا نملك أدنى معارف تلك الثقافة وتلك الأمكنة، التي نقدمها للقارئ. وهي الأطروحة التي تجد أفضل نموذج لها في رواية «حيزيا زفرة الغزالة الذبيحة» لواسيني الأعرج.

أولاً- المنظومة الأيقونية للرواية:

تتعرض رواية حيزيا لواسيني الأعرج لإحدى أشهر المحكيات الشعبية في منطقة سيدي خالد في ولاية أولاد جلال الجزائرية، باعتبارها نموذجاً من أهم نماذج السرديات الثقافية والشعبية في المنطقة.

وبما أن العنصر الأيقوني في النص، هو مجموع الطرائق الوصفية التي تمنح ميزة الحضور البصري لمواصفاته، فقد أقام الكاتب روايته على أربع أيقونات دلالية أبرزها:

لالة ميرة: التي تحضر كسيدة للسردية الأصلية وتحاول فرض سلطة السردية الحقيقية لقصة حيزية. لتزيح بها السردية المزيفة التي اختلقتها القبيلة لتغطية عارها. وتنميق صورتها.

الفتاة العاشقة: حيزية كأيقونة للجسد المستباح الذي تتجاذبه قوى سلطة القبيلة ممثلة في أبيها أحمد بن الباي أحد أعيان قبيلة الذواودة الهلالية، وسلطة عشيقها سعيد شريك حياتها المنتظر، وسلطة قلبها الذي لا يريد خسران أبيها ولا حبيبها ـ وهما على طرفي نزاع. وعاشت في تجاذب بين هذه السلطات الثلاث.

الشاعر أحمد بن قيطون + والدة حيزية: باعتبارهما أيقونتين وسائطيتين، تمنعان الصدام بين السرديتين المتضادتين وأصحابهما؛ أي (القبيلة) من جهة، وحيزية وسعيد من جهة ثانية، وهو صدام لم يكن هناك سبيل لتفاديه في النهاية.

القبيلة كجهاز تشريعي وتنفيذي فوقي ومتعالٍ على الجميع، التي تحضر بسلطاتها الإلزامية المتعددة: سلطة سن القوانين الأحادية المهيمنة بقوة العرف، وسلطة حماية الشرف الفردي والجماعي. ومن هنا كانت سردية السلطة ترعى سلطة السرديات في المجتمع القبلي، بحكاية عن حيزية نسجتها ووزعتها وحمتها، وكرستها عبر ما يزيد على قرن من الزمان، على أن حيزية ماتت مريضة ودفنت على هذه الحال. باعتبارها إحدى بنات أعيان أولاد نايل الهلاليين.

ثانياً – متاهة الارتباكات الثقافية في الرواية

من الجهة السردية وفي حكاياتها الثلاث (1- حكاية خالد بن سنان 2- حكاية حيزية الأصلية (على لسان لالة ميرة 3- حكاية خالد الموسيقار الباحث عن الحكاية الأصلية ليدونها في قطعة أوبرالية تنفيذا لوصية أبيه)، تتورط الرواية في لفيف من الارتباكات التي شوشت حبكة النص نشازاً، وبعثرت منطقه الداخلي حد التلاشي، وسنقتصر على الإحالة إلى أبرز هذه الارتباكات المعرفية، رغم كثرتها وطغيانها على النص.

1- الارتباكات الموضوعاتية

من أبرز الارتباكات التي لونت موضوع الرواية بنشاز ظاهر وغير مبرر: الزج بقضية الدفاع عن المثليين في المجتمع البدوي (لمنطقة سيدي خالد)، وهي القصة التي بدت مقحمة بشكل فج، لا علاقة لها بما قبلها وما بعدها من أحداث، في منتصف الرواية تماماً، كأنما قصم بها الكاتب نصه بشكل مجاني، وشتتت انسيابيته، حيث لم يكن الفتى المخنث «سراب» سوى حجرة عثرة في مسيرة بطل الرواية «خالد» بعد رحلة التيه الباحث فيها عن حيزية، ولم يكن هناك أي مبرر في المنطق النصي لمناسبة زرع قصة المثليين في قلب قصة حب بدوية، وفي قلب منطقة صحراوية، عدا الدفاع الطارئ عن هذه الفئة، وإظهار وحشية القبيلة، حيث كانت هذه القصة، من أبعد النماذج التعبيرية عن هوية الفضاء السردي. وأكثرها عزلة عن منطق باقي الإحداث وحبكتها.. وكأنها مشهد تم المرور عليه لتحية قضيته، وعدم إغفالها فحسب، دون مراعاة لتبريره سردياً. ضمن مسار تطور الأحداث. حيث يدفن هذا المشهد بمجرد مغادرة خالد لمنطقة سكن سراب، ولا يعود الكاتب لإنهاء المصائر هناك أبداً، حيث نستها الحكاية بمجرد خروج البطل من مخبأ سراب، ما يطرح أكثر من تساؤل حول محلها من الإعراب؟ كما نرى في هذا الحوار بين بطل الرواية «خالد» والفتى المثلي «سراب»:

(- اسمي سراب، ليس اسمي الحقيقي، أنا إنسان بسيط، ومسالم، ذنبي أني عشقت رجلاً

– إلى هذه الدرجة يريدون قتلك، لأن في حياتك رجلاً؟ لا يعقل

ـ وأكثر. ذبحوا صديقي وكادوا ينتهون بي، لولا أن ألبستني أختي لباساً نسائياً، وهربتني، همت على وجهي عندي صديق طيار يزورني مرة في الأسبوع، نبقى معاً، يوماً كاملاً، نستمتع بالحياة، ثم يغادر مخلفاً حسرة كبيرة في القلب، وانتظاراً غريباً لا يبرد إلا بمجيئه، صديقي الذي قتلوه، قيل إنهم ذبحوه في الساحة العامة، كمن يضحي بخروف، وأخرجوا كل أطفال القرية ليشاهدوا موت الشيطان.. الشيطان الذي عصى الله والملائكة، وقع أخيراً في حبال الرجال الصناديد… رموه في حفرة أعدت خصيصاً، وكبوا عليها الإسمنت المسلح، حتى لا يخرج ثانية من قمقمه، كان وحيد عائلة فقيرة).

وبغرابة شديدة، يربط الروائي شذوذ سراب، بشربه للخمر مع حادثة قتل رهبان تيبحيرين في تيزي وزو، يقول سراب المخنث عن جلسات الخمر مع عشيقه: (الكأسان عزيزتان، هما آخر كأسين شربنا فيهما نبيذاً أنا وحبيبي، من تقطير صديق لنا في كنيسة تيبحيرين، اشتغل معهم مدة من الزمن، وساعدهم كثيراً على جني العنب، قبل أن يقتلوه).

وهو جمع بين عدة قضايا لا توجد بينها أي مبررات ولا روابط واصلة، وكأننا أمام تداعي أفكار مختلفة تتجاور وتتراصف دون تقارب في المجال أو الحقل أو السياق الذي وردت فيه، بل نجدها ملصقة ببعضها دون أن يكلف الكاتب نفسه تبرير علاقة مثل المثلية، التي زرعها في مجتمع بدوي، مع قضية سياسية مثل قتل رهبان تيبحيرين في المدينة الساحلية تيزي وزو من طرف الإرهاب في العشرية السوداء.

2- الارتباكات الزمنية:

وفي مغالطة زمنية، يرى الروائي أن القرآن الكريم قد نزل قبل النبي محمد ، بل وقبل عصر خالد بن سنان العبسي (وزمنه يسبق زمن الرسول محمد (ص) بقرنين من الزمان)، وهذا ما نقرؤه في هذه الفقرة من الرواية: (صلوا على الغزالة الذبيحة كما يصلى على إنسان، كانت صلاة الجنازة طويلة قرأ فيها الإمام آيات طويلة من سورة البقرة، ولم يستطع أن يكفكف دموعه، ثم دفنوها وأقسموا على قبرها أن لا أحد يمس ابنتها بسوء لا هي ولا ذريتها المعروفة ببقعتين سوداوين في العنق وتمتد أحياناُ حتى الظهر، يقال إن سيدي خالد عندما أراد أن يستريح ويبني مقامه قال لهم: ضعوني قريباً من الأم المرضعة، هنا بنى مقامه، الكثيرون من كبار السن يصرون على أن القصة حقيقية.. حدث هذا منذ سنوات طويلة قبل أن يستقر المقام بسيدي خالد هنا، ويموت فيه أيضاً، وتبنى له قبة، ثم يتحول مقامه إلى مزار للثكالى والنساء العاجزات عن الإنجاب والمحروقات في حياتهن العاطفية)، وهذا يعني أن كبار السن في منطقة سيدي خالد يصرون على أن القرآن نزل قبل النبي ومحمد بأكثر من قرنين، وهي فترة حياة النبي خالد بن سنان الذي كان الناس في عصره يصلون على الجنائز بسورة البقرة. (حسبما جاء في الرواية).

في مغالطة لا يقبلها حتى الخيال، وأثناء سرد لالة ميرة لحكاية الغزالة الذبيحة (أو الأم المرضعة) التي عاشت في زمن النبي خالد بن سنان، في القرن الثاني قبل مجيء النبي محمد (ص)، تذكر الرواية أنه في ذاك الزمن عرفوا البنادق والبارود؟ من خلال شخصية (المكاحلي أو صاحب البندقية)، الذي ظهر في الرواية أثناء مقتل الغزالة الذبيحة في عصر خالد بن سنان العبسي (وعندما أراد أن يجهز على الصغيرة، شد المكاحلي من ذراعه التي كانت تحمل البوسعادي. اسمع يا صاحبي أنت لا تعرف المكاحلي… أنا ابن حروب النار والسكاكين).

وفي الفقرة نفسها يثبت الروائي أنه قبل بعثة النبي محمد بقرنين من الزمان، وفي عصر النبي الذي سبقه خالد بن سنان، كانت موجودة مدينة بوسعادة في الجزائر، وكانت علامتها التجارية التقليدية شائعة في صناعة الموس البوسعادي (وهو نوع من الخناجر التقليدية المستقيمة التي تستعمل للذبح والسلخ).

وفي خطأ معرفي مضاف إلى هذه الكتلة من النشاز الزمني والمكاني، يعتقد الروائي (بالخطأ) أن السكين البوسعادي (نسبة إلى مدينة بوسعادة الجزائرية) هو سكين معقوف (حمل رجل وجهه مظلم سكينه البوسعلدي الطويلة: «الزانية تتحايل علينا بفعل السحر فتتحول إلى غزالة، لتنجو من القصاص، أسكن في صدرها الآلة المعدنية الحادة والمعقوفة)..

وهذا دليل على أن الروائي لا يعرف شكل الموس البوسعادي الذي من خصائصه الاستقامة الحادة، بينما يصفه هو في الفقرة السابقة بأنه معقوف، في جهل بيّن بخصوصيات الأنساق الثقافية للمناطق الجزائرية الموظفة في الرواية. إضافة إلى مغالطات زمنية ومعرفية بالجملة، نكتفي فيها بهذه العبارة التي تشير إلى أن المجتمع البدوي في القرن 19 في الجزائر كان يسمي الزكام الإنفلونزا..(حبيبي.. إنفلونزا حادة أكيد عدوى).

هذه نماذج قليلة من هذه الرواية الحافلة بمغالطات معرفية، ناتجة بالتأكيد عن تجربة سردية متسرعة لم تنضج بما يكفي في البيئة الثقافية والمكانية، التي يكتب عنها الروائي، ويبقى التأكيد الأوثق في التجارب السردية أن معايشة الثقافة والمكان، والتشبع بثقافة المرجع، هو ما ينضج العمل السردي ويتفادى به تقديم هذه التشوهات الخلقية في إنجاز العمل السردي، احتراماً للقارئ وللثقافة وللتاريخ.