شكلت حقبة التسعينيات في الشعر المغربي المعاصر منعطفا فنّيا حاسما سيكون له ما بعده؛ ففي ركاب هذه الحقبة تواصلت سيرورة التحديث وكرّست وعيا جديدا بالمسألة الشعرية، تولّتْهُ حساسيات جديدة يمّمت بوجهها شطر المغامرة، وراهنت على الاختلاف والتعدد، حتى إنّ ما كان مُتخفِّيا ومأمولا، بل منظورا إليه بازدراء، أصبح أكثر حضورا في تجربة الراهن، بما في ذلك شعر الهايكو.

جسد الهايكو باعتباره جنسا شعريّا، إحدى علامات المنعطف الجديد الذي صار يفتح أفقا مغايرا للمثاقفة الشعرية، ويدعو النقاد إلى استبدال أدواتهم للاقتراب منه وتلقّيه على غير مثال سابق، لاسيما أنه أنتج مُدوّنة ذات اعتبار في ثقافتنا الشعرية على مدى عقدين.

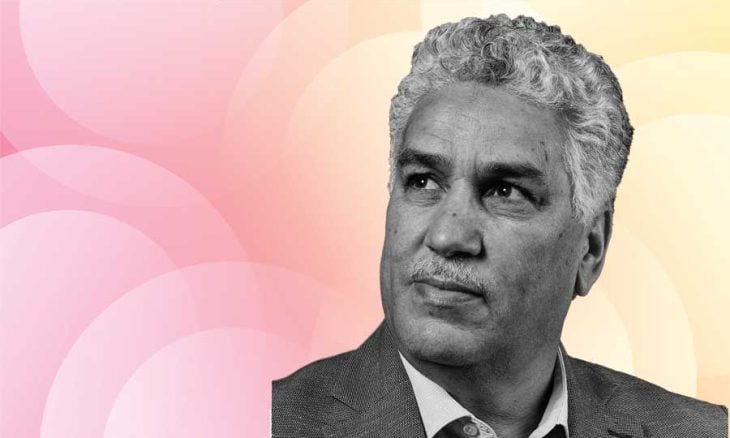

يمثل الشاعر المغربي سامح درويش أبرز شعراء الهايكو في المجال العربي، وأكثرهم دفاعا عنه وعن قيمه الفنية المختلفة. في دواوينه التي انتظمت في الصدور في العشرية الثانية من الألفية: «كتاب شطحات الدرويش» (2014)، و»خنافس مضيئة» و»برشاقة أكروبات» (2015)، و»100 هايكو» (2016)، و»ما أكثرني.. مع قطرات الندى أتقاطر» (2018)، يلاحظ القارئ انحيازه الواضح لشعر الهايكو الذي يُصرّ على تجنيس نصوصه الشذرية تحته، عن وعيٍ بشروطه ومراتب كتابته بقدر الشغف بتلقائيته وسحر بساطته وخفّة ظله.

*ما الذي قادك إلى شعر الهايكو؟ هل ثمة واقعة أو حدث ما وراء هذا الافتتان بشعر ثقافة بعيدة؟

– لم يكن جنوحي إلى فن الهايكو نابعا من رغبة ذاتية في التجريب، أو استكشاف إبداعي بدافع وعي شعري يأنف من الثبات والتقليد، بقدر ما كان إفرازا إبداعيا من صميم سيرورة تجربتي الشعرية الخاصة، حيث نمت لديّ مبكرا نزعة التمرد على القوالب الفنية والبلاغية الجاهزة، والبحث عن آفاق للمغايرة والتحديث، هكذا وجدت نفسي تدريجيا أميل إلى التكثيف اللغوي والتنقيب في منجم الصورة الشعرية، من أجل تحقيق نص شعري متجدد، لأجد نفسي في صلب مراجعة أدواتي الخاصة في الكتابة، من خلال مساءلة الاستعارة والمجاز وباقي الأدوات الفنية والبلاغية المتوارثة والمعهودة.. تلك كانت البوابة التي قادتني إلى حدائق الهايكو الساحرة، حيث كان ديواني «القهقهات» (المنشور عن وزارة الثقافة المغربية سنة 2010) الذي ضم نصوصا عبارة عن قصائد قصيرة من عقدي التسعينيات والعشرية الأولى من الألفية الثالثة، يقترب أكثر فأكثر من شعر الهايكو من دون وعي شعري يعمد لتصنيف ما أكتب ضمن خانة نوع الهايكو، ما جعلني أعطي الوقت الكافي لاستكشاف هذا اللون الفني، وتعرف اشتراطاته الجمالية. فالهايكو – كما قلت مرارا- يمكن أن يساهم في تحرير الشعرية العربية من القعقعات البلاغية، والأنا المتضخمة والإسهاب المفرط والمجاز المجنح، كما يمكنه أن يساهم في تحرير حواسنا من شوائب العادة التي تنتج في الغالب نصا مستعادا.

*كيف تستعيد حماسة الشاعر الأولى ونظرته الحالمة للعالم والأشياء؟ وما الذي غيّره شعر الهايكو في صميم هذه النظرة؟

– إثر هذا السؤال أستعيد الآن مرحلة شبابي المبكر في العلاقة مع الشعر، حيث لم يكن تحت يدي سوى «منجد الطلاب» بلونه الأحمر، وكتاب» ميزان الذهب» بلونه الأصفر، ومجموعة أعمال جبران خليل جبران بلونها الفستقي.. تلك كانت كل عُدّتي في خوض غمار كتابة شعر عمودي أحتفظ منه حتى الآن بديوان مخطوط بعنوان «في نعومة أشعاري». تلك المرحلة التي أورثتني حاسة الوعي بالعالم والكائنات، من خلال مشاعر الحب، وقتها كان الشعر بساطا سحريا يحلق بالذات عاليا فوق غابة صنوبر، وكان العالم يبدو مثل حديقة كبيرة، غير أنه سرعان ما اصطدمت هذه النظرة بواقع الحال وأنا أنزل من سماء الحلم إلى أرض اليقظة بما تمور به من قضايا وأسئلة وأحداث، ما زرع بذرة التمرد في ممارستي للكتابة، لأخرج من حينها من قيود بحور الشعر إلى عرض البحر السابع عشر الذي تتلاطم به الحياة الخاصة والعامة، فانضاف مفهوم الحرية إلى مفهوم الحب في رؤيتي للوجود والعالم، وشيئا فشيئا كنت أحفر مجراي في تضاريس الكتابة بدفق داخلي متجدد، إلى حين وصولي إلى مفازة الهايكو التي جعلتني أكتشف المدى الشاسع للشعر، وأكتشف أنني مجرد حبة رمل في صحراء، وأكتشف معنى وجوهر اللحظة في ممارسة الكتابة، وأكتشف أناشيد الصمت وأحجام الفراغ، وأكتشف أن الشعر يمكن أن يُعاش، ويمكن أن يُلمس حتى من دون لغة، وأكتشف أن الحواس يمكن تربيتها من جديد لمقاومة شيخوخة العادة، وإعادة اكتشاف ما سبق أن عرفناه، وأكتشف أن وميض الشعر المطلق يومض بعيدا في تلك المفازة.

* تنتمي إلى جيل التسعينيات الذي عزّز خيار الكتابة في الشعر المغربي، ونأى عن هتافات الأيديولوجيا. في نظرك، ما هي أهم الإضافات التي تُنسب لهذا «الجيل»؟ وإلى أي حدّ ساهم تعدّد متونه وأشكال تعبيره في وجود شعر الهايكو؟

– يمكن قبول مفهوم الجيل الشعري من قبيل التحقيب فقط، لكن الحديث عن السيرورة الشعرية تخضع لعناصر مختلفة ومتشابكة تتعدى الحصر الزمني إلى أبعاد فنية وجمالية وفكرية تمتد في جغرافيات شعرية متباينة. فحين نتحدث عن الشعر المغربي خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، فإننا نتحدث عن مناخ شعري تميز بشرطه الثقافي، الباعث على طرح الأسئلة الجمالية في تحقق النص الشعري، كما تميز بتفاعل أوضح للشعر المغربي مع عدد من شعريات العالم، لذلك فإنه من الأجدر حقا أن نتحدث عن حساسيات شعرية وعن فسيفساء فنية خلال هذا العقد، ما أثمر تجارب شعرية متنوعة وذات مشارب جمالية مختلفة؛ تجارب متفردة استطاعت التخلص من ضجيج الشعارات، لصالح فتنة العلامات الجمالية، لذلك يمكن أن نقول، إن حقبة التسعينيات في الشعر المغربي شكلت منعطفا فنيا سيكون له ما بعده، إذ في حضن هذا المنعطف برز الانتباه إلى الهايكو باعتباره جنسا إبداعيا يمكنه أن يساهم في طرح عدد من الأسئلة على شعريتنا المغربية والعربية، كما يمكنه أن يفتح أفقا مغايرا للمثاقفة الشعرية. ولعل الهايكو اليوم، أصبح يشكل جزءا من المتن الشعري المغربي والعربي، وأصبح موضوعا على طاولة النقاش سواء من باب احتضانه والاحتفاء به ومحاولة تعرفه واستبطان جمالياته، أو من باب مقاومته ورفضه واعتباره لونا فنيا دخيلا (كما لو أن أجناسا أدبية وفنية أخرى عندنا ليست دخيلة)، بل أحيانا حتى من باب السخرية والتهكم والتنقيص منه، وفي كل الأحوال يبقى الهايكو فنا جميلا وساحرا له امتداده الكوني، ومن لم يتذوقه ولم يسبر سحره سيكون قد فاتته من الشعر نكهة لا تضاهى.

*في دواوينك التي انتظمت في الصدور في العشرية الثانية من الألفية، يلاحظ انحيازك الواضح لشعر الهايكو، الذي تُصرّ على تجنيس نصوصك تحته. ما هي أهمّ السمات التي ينبغي على «الهايكيست» مراعاتها لكتابة مثل هذا الشعر في لغة مختلفة غير اليابانية، بل يساهم في إثراء هذه اللغة، ولا يسقط في التقليد والابتذال الأعمى؟

– نعم، على الرغم من أنني أعتبر الشعر هو الأصل في مشروعي الإبداعي، فإنني جنحت خلال التسعينيات ذاتها إلى كتابة رواية «ألواح خنساسا» ومجموعتي القصصية «هباء خاص» المطبوعتين بنفسهما الشعري الواضح، وذلك في سياق الاستمرار في البحث عن صوت شعري يخصني، حتى إنني بت أنظر إلى نفسي من دون أي اكتراث كأنني واحد من «رُحّل» الكتابة، لذلك فإنني لم أنشر دواويني الشعرية السبعة إلا خلال العشرية الثانية من الألفية، أربعة منها في الهايكو. ولما كان فن الهايكو لحظة استنارة تقوم ممارسته على مهارة اقتناص اللحظة الآنية في أبعادها الثلاثة، وكان في تشكّله اللغوي لا يشير إلا إلى ما يشير إليه، وكان أيضا لحظة حسية ضد العادة الشعرية، وليس شطحة خيال أو مناورة مجاز، ولا نزوة شعرية تتحقق بمضاجعة اللغة، فإنه يتوق باستمرار إلى العودة بهذه اللغة إلى بساطتها وبراءتها، أي إلى ما قبل تهجينها بالمجاز. أما بالنسبة لكتابة الهايكو، فبعيدا عن تلك التمرينات الأولى التي يمكن أن يقوم بها أي هاوٍ وافد على الهايكو، تلك التمرينات المتسمة غالبا بالشغف والرغبة في اكتشاف الكون بوعي جديد للحواس، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي باعتبار أن الكتابة كيفما كان نوعها هي حق مكفول لكل إنسان وبالطريقة التي يريد، وبعيدا عن ذلك الاستسهال غير المقصود النابع غالبا من محدودية معرفة ضوابط هذا النوع الشعري وأسرار جمالياته وهو حال تقع فيه حتى بعض الأصوات الشعرية المكرسة.

بعيدا عن كل ذلك، فإن شاعر الهايكو المسلّح قبلا بحس شعري وقّاد بالضرورة، ينبغي أن يكون واعيا بمقومات النوع الفنية وخصائصه، مطلعا على أهم تجاربه، حاملا لسلوكياته ومغازيه، مدركا للحدود الفنية الفاصلة بينه وبين أنواع الأدب الوجيز الأخرى المجاورة، محيطا بتقنيات بنائه، متوفرا على حواس مرهفة وأدوات لغوية كافية بما يمكنه من إكساء لحظة الاستنارة الملتقطة من الواقع في حينها نتيجة تأمل عميق بالمفردات المناسبة، دون زيادة ولا نقصان وبالتكثيف اللازم. كما ينبغي للهايجن أن يكون متحكما – بهذا القدر أو ذاك – في تقنيات وجماليات الهايكو، من خلال البراعة في التقاط اللحظة الحسية الآنية، بدل الركون إلى المخيلة واصطناع لحظة خيالية، ومن خلال تفادي قعقعات البلاغة وسطوة البديع من مجاز واستعارة وغيرهما لفائدة مفردات وتراكيب بسيطة من شأنها أن تترك المشهد أو الموقف يعبر عن نفسه بنفسه من دون حشر ظاهر للأنا كما لو كان الشاعر هو سيد اللحظة، ذلك أن الهايجن أو الهايكيست له الحق في أن يحلق في الأعماق، لكن على علوّ منخفض مثل يعسوب، ما يجعله معرضا باستمرار للارتطام بتضاريس المجاز القاتلة ونتوءات الأنا الأمّارة بالبروز والهيمنة على الكائنات من حوله. *كيف تنظر إلى موقف النقاد العرب من شعر الهايكو؟ هل ثمة تطور في رؤيتهم له كجنس شعري خاص؟

ـ كنت دائما – وما زلت- أعتبر الهايكو اقتراحا جماليا كونيا مكتفيا بتلقائيته وسحر بساطته وخفّة ظله، وليس بديلا أو منافسا لأي نوع شعري آخر، بل من شأن وجوده في مشهدنا الشعري المغربي، أن يثري شعريتنا بعناصر ومكونات جمالية وأن يساهم بقوة في إعادة مُساءلة أدائنا ومنجزنا الشعري. ولما كان الهايكو اليوم قد تبوأ موطئ قلم في مشهدنا الشعري المغربي والعربي، واستطاع أن يحظى باهتمام عدد من الباحثين والأكاديميين، وأن يلفت انتباه عدد من وسائل ومؤسسات الإعلام والنشر، وأضحى له نواديه وإصداراته، فإن الأمر قد أصبح يطرح تحديات جمة ويثير أسئلة جادة حول كتابته وتذوقه وتلقيه وقراءته ونقده من داخل شعريتنا وثقافتنا. لذلك فإن فرز وغربلة وتقويم ما يتم إنتاجه داخل مشهدنا الشعري اليوم تحت مسمى الهايكو، أضحى مهمة نقدية وثقافية ملحة.

وإن كنا قد بدأنا نقرأ هنا وهناك في مشهدنا النقدي اليوم بواكير محاولات ومقاربات لقراءة ونقد الهايكو، فإنه يمكننا القول إن أغلب هذه المحاولات ما زالت تلج مضمار نقد الهايكو، من مداخل نقد الشعر السيار، وتتوسل مناهجه ومفاهيمه وأدواته، وتُسرف في التأويل والفذلكات النقدية وتحميل نص الهايكو ما لا يحتمله، وتشقشق على سطح النص من دون الوصول إلى تفكيك وتحليل عناصره والكشف عن بنياته وكوامنه وخباياه. وإن كنا أيضا نقرأ من حين لآخر، هنا وهناك، بعض تجارب وتمرينات لقراءة ونقد الهايكو، تحاول أن تقترب من النص وتغوص فيه انطلاقا من عناصر ومكونات جنس الهايكو، اعتمادا على تملك قسط من ثقافته ومفاهيمه وأدواته وجمالياته، وهي تجارب وتمرينات يقوم بها في الغالب شعراء وشاعرات الهايكو العرب أنفسهم. ذلك أن قارئ أو ناقد الهايكو ينبغي بدءا أن يعي أن مداخل وقصديات شعر الهايكو، ليست هي نفسها في الشعر عامة، وأن تذوق الهايكو وجعل الآخرين يتذوقونه، لا يمكن أن يتحقق بالاحتكام إلى المعايير والأدوات والمشاعر ذاتها التي تستعمل في نقد الشعر المتعارف عليه بمختلف ألوانه، وأن الهايكو لا يعكس فكرة بقدر ما ينقل مناخا متكامل الأبعاد والعناصر، كما ينبغي لقارئ وناقد الهايكو، أن يعي كذلك أن لنوع الهايكو معمارا فنيّا وصرحا من الجماليات لا يمكن الاستمتاع بها وقيادة المتلقين إلى تلك المتعة، دون امتلاك المعرفة بتقنيات النوع والقدرة على تفكيك ذلك المعمار الفني، وكشف ذلك الصرح الجمالي. الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا بحيازة حد أدنى من شبكة المفاهيم والأدوات والمكونات والعناصر البانية للهايكو («الساتوري»، «الكانجا كو»، «الشاسيه»، «الشيوري»، «الشيبومي»، «سابي – وابي»، الـ»أوارِه»، الـ»كيگو»، «الكيرجي»، «اليوغن»، «التوريوازه»، وغيرها). فعند تفكيك هذه العناصر وغيرها من المكونات الجمالية للهايكو يمكن للدارس أن يغوص في أعماق النص ويصبح قادرا على نسبته إلى جنس الهايكو، أو إلى غيره من أشكال الأدب الوجيز، كما يمكن أن يصبح ناقد الهايكو فعالا في تأسيس ذلك التلاقح المثمر بين شعريتنا وهذا النوع الفني.

وباعتبار الهايكو شعر حواس ومناخات وعلامات وإشارات وفراغات، يمكن لقارئ وناقد الهايكو أن يستعين بأدوات ومفاهيم الدرس السيميولوجي وبما تتيحه السيمياء، أو علم أسرار الحروف، كما سماه ابن خلدون، من إمكانات لتحليل ظلال الثقافة والمجتمع في الأبنية اللغوية. غير أن كل ما تم تقديمه آنفا من أدوات ومفاهيم ومداخل لتحليل نص الهايكو ونقده لا يمكن أن يصنع وحده وبشكل ميكانيكي ناقدا متخصصا في الهايكو، بل هي مجرد أدوات يستثمرها قارئ وناقد الهايكو مؤزّرا بمعرفته وحساسيته الجمالية ومهارته في سبر أغوار الهايكو المقروء، وإحاطته بهذا القدر أو ذاك، بنوع الهايكو وثقافته وتجلياته. كما لا يصح اعتبار تلك الشبكة -غير المكتملة – من الأدوات والمفاتيح من قبيل الوعظ النقدي، بقدر ما هي مساهمة من ممارس للهايكو في أفق تأسيس نقد مغربي وعربي للهايكو، قائم على خصائص وجماليات النوع نفسه، وليس من حقول شعرية أخرى مغايرة.

*ما هي طقوسك الخاصة أثناء الكتابة؟ وهل تعود إلى تنقيح ما تكتبه؟

ـ الكتابة، ولحظة الكتابة الإبداعية بشكل خاص، حين تبرق لا تنتظرك كثيرا لكي تجلس إليها، فهي اللمع الذي ينبغي أن تمسك به في حينه، وتكسوه باللغة حتى تحميه من الاندثار. لذلك فطقس الكتابة هو ذاك الذي تمليه تلك اللمعة التي يمكن اقتناصها في وضعيات لا متناهية.. لحظة تأمل أو تجول أو سفر أو قراءة أو غيرها من لحظات ممارسة الحياة، وبالتالي فإن كل الأمكنة وكل الأزمنة صالحة للكتابة، غير أن الأهم هو تلك الكيمياء التي تحدثها اللمعة المقتنَصة في تجاويف الروح.. أما كتابة الهايكو بالخصوص فهي تشبه إلى حد بعيد عملية النحت على الضوء، لا تكاد منحوتتك تكتمل حتى تبدأ في النقصان، ومن ثمة تبقى قابلة للتنقيح ليس في اللحظة ذاتها فحسب، بل في زمن ممتد قد يقاس بالسنوات، إذ يمكن لنص هايكو واحد أن يظل مفتوحا على التنقيح طوال حياة صاحبه.