نصادف النص في طريق امتثالنا للقراءة، نُلقي عليه السلام، قد لا يرد ولا يأبه أصلا لاعتنائنا بلقائه، لأنّ الكلمات التي تصوغه تنال من كبريائه، النص لا يريد أن يكون من كلمات، هو مادّة المعنى، في لحظة يدرك النص أنّ الكلمة ليست حجرا أساسا في بنائه، المعنى وحده هو ما يفيض به على القارئ، إذا لم يكن هذا الأخير على استعداد للاعتراف بما هو جوهري في النص فإنّ هذا الأخير يُظهر امتعاضه المستمر من كل قراءة تتجاوز المعنى واقفة عند الكلمة باعتبارها لبنة الجدران التي نحسبها أساس ودعامة بيت النص.

قد يكون ردّ فعل النص اتجاه القارئ، الذي تتوقف حركته عند الكلمة، إنّما يهدف إلى التغطية على النص الرّديء، يريد ألّا تكتشف القراءة أنّ جمالية ما تفوق جمالية إيجاد النص، ذلك الإيجاد الذي ينتقل بـ»المعنى» من الخيال إلى التصوّر إلى الورقة، أي إلى حركة الكلمة وهي تدير مسارات النص ليصل في الأخير إلى المعنى، أي إلى شيء لا يمكن تحديده بالحرفية، لأنّ ذلك يسجن النص في واحدية الرّؤية. لا يجرؤ قارئ على فرضِ ما وصل إليه من فهمٍ في نص على قارئ آخر، لأنّ قابليات الفهوم تختلف، فإدراك الحياة ليس واحدا عند كل البشر، مشهد الجمال عند أحدهم قد يكون مشهدا قبيحا لدى آخر، وقد يجتمع في الحيّز نفسه فرح عابر وحزن مفاجئ، فنفرح في المحطة الأولى ثم نعبر إلى الحزن لنعلن المواساة، قد يكون الحكم على هذا التمرحل بالمزاجية، جناية على دور الإنسان في تفعيل ركود هامش الواقع، فلو استقر الواقع على الفرح أبدا أو الحزن أبدا، فستكون الحياة جحيما لا يطاق، بالمعنى نفسه الذي نقول به بانتقال الإنسان بين مواقع الفرح والحزن ليثبت وجوده أولا كذات قادرة على التّجاوز، وأيضا على المشاركة. أنْ أفرح مع فلان لأنّ قربي منه يتطلب ذلك، وأن أنتقل من عنده إلى علان لأواسيه، ربّما في اللحظة ذاتها التي امتلأتُ فيها فرحا لا يعكس البتة التقلب في المواقف، أو عدم الثبات، بل يؤكد حالة من حالات الوعي بأنّ الموقف الإنساني يتحدّد بمعرفة حقيقة السلوك، أو المظهر الذي لا نقف إلا على لحظة حدوثه المعزولة في وعينا عما سبقها.

هذا هو النص في تحوّلاته المتقلّبة التي لا يمكن للكلمة في انفصالاتها عن التمظهرات المتتالية والمفاجئة في تشكلات نسيجه، أن تكون هي الحاكمة لما يُقدّم به إلى العالم. أي أنّ هوية النص لا تتحدّد بالكلمة التي تتتالى في السياق لتنجز حتما «معنى» مرادا ومقصودا فهمه في «ما تحت السّطور». النص هو الحالة المزاجية التي يترجمها الانتقال من الفرح إلى الحزن، دون أن يؤثر ذلك في حقيقته، أي أنّ انتقاله ذاك لا يضعه في مرتبة الظاهرة القابلة لـ»الحكم» عليها. تتفاعل القراءة مع النص، والتفاعل سمة تمنعها من الحكم الذي يخرجها من مستوى «الجمالية» إلى مستوى «الترصد» الذي يقف عند الكلمات معزولة عن بعضها، والذي لن يوصلها سوى إلى الوضع القاموسي في تَتَبُّعِ مسارٍ لا يمكن أن يستجيب للانقطاعات المتتالية، لمعرفة وضع الكلمة القاموسي أو النّحوي للتثبت من هوية مفترضة في النص لا تكون مستقيمة إلاّ إذا استجابت للقاموس وللقاعدة اللذين لا يجوز اختراقهما إلا بنص، وبهذا نكون أمام ظاهرة «الدستور الجامد» بلغة أهل القانون، الذي يستحيل تعديله إلا بنص من ضمن نصوصه.

نتكلّف كثيرا عندما نحكم على نص بأنّه رديء، فقط لأنّنا نكره أكل الموز، نكره آكله، ونحكم عليه بفقدان الذوق، ولهذا قيمة الحكم على الأشياء، خصوصا التي لا تقع في دائرة القيم العليا المشتركة والثابتة، يُعتبر ضربا من التحيّز لافتقاده الموضوعية. النص الذي لا يغريني ولا يعجبني وأعتبره رديئا، قد أجد من يستلذّ بقراءته ويخرّج له مستويات في المعنى، بل ويكتشف فيه مسارات للحياة باعتبار النص – الرّوائي على الخصوص – حياة موازية ورقيا، لكنّها خيال تجلّت بعض ملامحه في الواقع من خلال الأثر.

يقفز مفهوم الرّداءة في وعينا كقرّاء حين لا نرى في ميلاد النص مجرّد عملية بسيطة خالية من أي معاناة، تستجيب فقط لاستدعاء منظومة من الكلمات والجمل والمقاطع ورصفها، كما نرصف الطوب لتشييد جدار. في الوهلة الأولى يبدو الجدار سهلا إلى هذه الدّرجة متناسين كل معايير الحساب والدقة والميزان التي يستعين بها البنّاء، لأجل أن يكون وضع الجدار مستقيما وجميلا، ومع ذلك قد نلحظ فيه بعض العيوب، وفي الأخير نقبله على أساس أنّه يمكن إصلاح ما خرج منه عن المعيار.

نرفض النص لمجرّد كونه يخضع لعيب، ولا نخضعه للنقاش الذي يقوّم اعوجاجه، بل نحكم برداءته وإن لم تخرج من أفواهنا الكلمة القاتلة. الخيال يتطلب أحيانا قلب الحقائق، واللعب على إثارة فضول القارئ، ولهذا قد يجوز للقارئ أن يمتص صدمة النص، حين يَعْرِض عليه تفجّر المطر من الأرض، هي تلك «الأرض الماطرة»، التي تسكن خيال الكتابة في لحظةٍ يكون فيها الرّوائي في عالم، سماؤه الأرض وأرضه السماء، فالكلمات منعزلة عن بعضها تقلق القارئ، وسوف يتيه في ظلالها الموحشة، لكنّها في ارتباطها ببعضها تخلق المعنى، وتنفلت من النص شعرية كصوت المطر، حين يقع الإنسان بين جمال العالم وهو يغتسل عاريا، ورعب القطر حين يتحوّل سيلا عرما، فيضان هالك، إحساس متناقض يُغرق القارئ في لوثة «الذوق». لا نكتسب الذوق من مجرّد الإحساس بسعادة «اللذّة»، وإلا ما كان له أي معنى. تكتسب الأشياء معناها حينما تقع في أنفسنا موقع المعاناة.

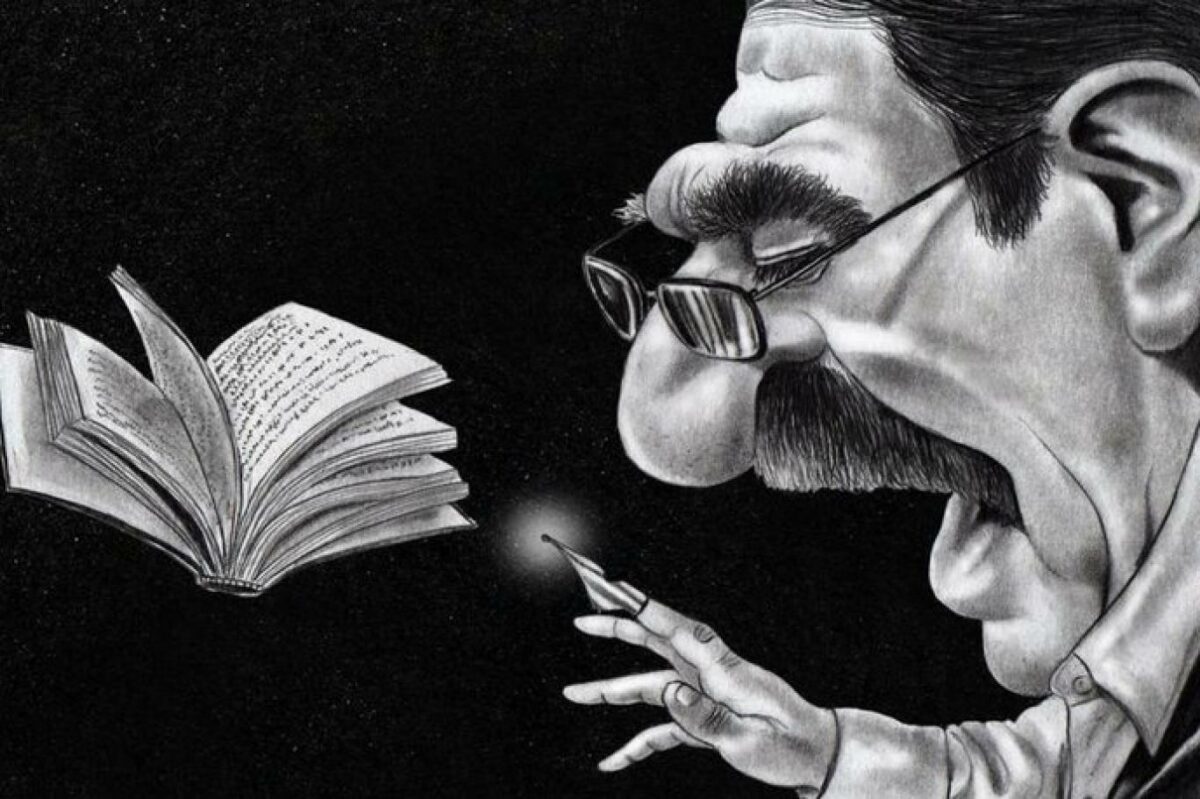

راح أحد القرّاء ينبش في أخطاء في روايات نجيب محفوظ، وقدّم لذلك مبرّرات، ولكنّه في الوقت نفسه، كان يظهر عدم قناعة بما يقوم به، ليس لأنّ نجيب محفوظ لا يخطئ، ولكن لأنّ الفكرة في حدّ ذاتها غير مستساغة باعتبار ما قدّمه من أخطاء معدودةٍ، ومن قبيل العودة إلى القاموس الذي يضبط مسار الجملة والمعنى، ومن هذا الجانب مهمّة الإبداع أن يكسّر قيد القاموس، ويَجْبر الجسر نحو حرّية إنتاج الجملة الحرّة، ناهيك من أنّ كتابة نجيب محفوظ أخذت صورة المعنى في وعي القراءة. أن نبحث عن أخطاء في النص ابتداء كما لو أنّنا نقيم حواجز أمنية دون مدعاة لذلك، أو مجرّد أنّنا نشك أنّ الأشياء لا يمكن أن تكون جميلة، هي بالضرورة قبيحة والجمال عارض.

أصدر توفيق الحكيم سنة 1933 مسرحيته «أهل الكهف»، وكان ذلك أول ظهوره، فخطف انتباه طه حسين ناقدا، أشاد بالعمل، بل افتتن به، مع أنّه كان أول ثمرات الحكيم الإبداعية، فكتب عنه مقالا في جريدة «الرّسالة» ثمّ ضمّنه كتابه «فصول في الأدب والنقد»، اعتبرها «حادث ذو خطر» ليس في الأدب المصري، بل الأدب العربي كله، يضيف «وأقول هذا في غير تحفظ ولا احتياط، وأقول هذا مغتبطا به، مبتهجا له». كاتب مغمور أنجز مسرحية، أو كما دعاها طه حسين «قصة تمثيلية»، وقعت بين يدي فنّان يعرف لـ»المعنى» صداه المرتعش بين جبال الكلمات، ولـ»الذوق» كيف ينتصب من خلال «وعي القراءة». لا يفوت طه حسين وهو الناقد المتمرّس أنّه، أي العمل، لا يمكن أن يخلو من عيب، يقول: «سيكون لي مع الأستاذ توفيق الحكيم حساب لعله لا يخلو من بعض العسر». إنّ عيوب النص لم تمنع عميد الأدب العربي، من رؤية «أهل الكهف» بعين الرضا الجمالية، مع ما لاحظه فيها من عيب يمسّ اللغة والأسلوب والنحو والصرف، وعيب آخر يمس جوهر التمثيل، إذ غلبت الفلسفة والشعر على الكاتب.

مما يمكن أن يحجب عن القارئ مستوى الجدّية في النص، هو سيطرة بعض النصوص القوية على ذائقته، فتصبح معيارا للحكم، وليس استمرارا للجمال في نصوص أخرى، ولا يكون من ثمة النص، ذا أهمية إلا إذا كان على شاكلة تلك النصوص المسطّرة لدى هذا النوع من القارئ. أعتقد أنّ القراءة لا يمكن أن تكون حكما على النص، وإنّما هي رغبة لدى القارئ في اكتشاف مستويات أخرى للكتابة تدفعه إلى إثراء تجربته كسالك تائه، أو متنزِّه في دروب «غابة السرد» بتعبير إيكو.

نجوب بقاع النص، تعجبنا فقرات، وننفر من أخرى، نستلهم من فصولٍ معنى الحياة التي تهاجر بنا نحو الورق، ونستعيد لذّة الخيال، وحتما نخرج بوصايا تشبه المأثورات لكنّها مغنّاة وموشومة بالفن أكثر، لأنّ جودة النص لا تكمن في متانته الكلية، بل لعل بعض الخلل يكون ملح تلك الجودة، فالنقص يحيل إلى الكمال، وهذا لا يعني أنّ كل النصوص صالحة أن تكون نسلا جماليا لمعنى الكتابة الجادّة.