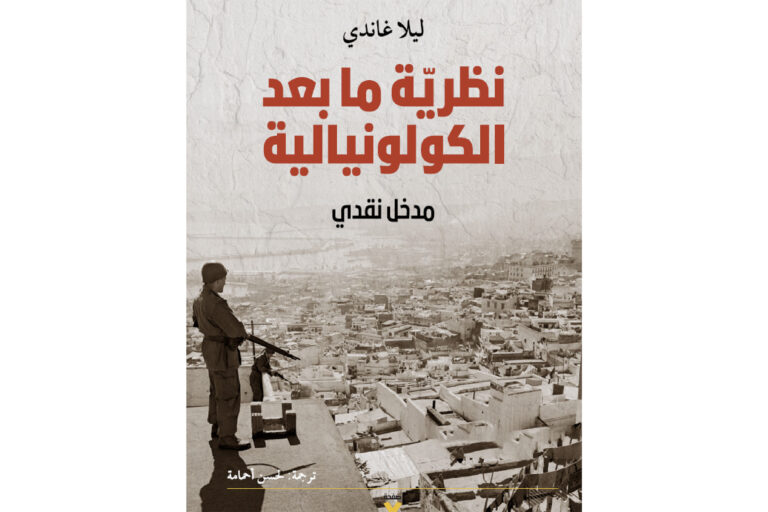

الکتاب: نظرية ما بعد الكولونيالية

الكاتب: ليلا غاندي، ترجمة لحسن احمامة

الناشر: سبعة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى: المملكة العربية السعودية2021

عدد الصفحات: 206

ـ 1 ـ

يمثّل مصطلح “الكولونيالية” اقتراضا لفظيا من اللّغات الأنجلوساكونية واللّاتينية معا يشير إلى ذلك التحالف المشين بين السلطة والمعرفة الذي كرّس المركزية الغربية المتعالية عن سواها من الثقافات وشعور المثقف الغربي بالتفوق الذي برّر له انخراطه في المشروع الاستعماري وتبريره، على أنّ هذه العقيدة لا ترصد في ذاتها وإنما ترصد في أعطاف الخطاب الفكري أو الأدبي أو الفنّي، ولا تدرك إلا من خارج خطابها ومن خلال الدراسات المناهضة لها التي تجعل من آثار الاستعمار على الثقافات والمجتمعات موضوع بحث. ويصنّف قطاع هامّ من الاستشراق، ذلك الخطاب الأكاديمي والمناهج والمباحث التي ظهرت تلبية لحاجة الغرب لتعميق معرفته بحضارة الشرق ضمن النزعة الكولنيالية. فالمستشرق بحسب قاموس أكسفورد هو من تبحّر في لغات الشرق وآدابه ومن طلب علومه وتعمّق في دراسة أحوال الشّعوب الشرقية ولغاتها وتاريخها وحضارتها ولكنه يمثل كذلك أسلوبا في التفكير يستند إلى التمييز الأنطلوجي والإبيستيمولوجي بين الشرق والغرب.

ـ 2 ـ

وفي الربع الأخير من القرن العشرين وبعد تعطّب الحداثة وقصورها على بلوغ مرادها ظهرت نظريات ومناهج نقدية مختلفة عملت على تجديد العلوم الإنسانية وتطويرها من زوايا نظر جديدة. تجدّد الفكر الإنساني. منها ما بعد البنيوية والتحليل النفسي والنسوية. ومن النظريات التي أثرت العلوم الإنسانية وكان لمثقفي الهامش دور في تعميقها “ما بعد الكولونيالية”. فعملت على البحث في دور الاستعمار في تشكيل الثقافات وتنظيم المجتمعات. وحاولت التخلّص من نزعة التّعالي والتّحرّر من عقدة المركزية، لتُعَرّف بالثقافات المختلفة وتدافع عن التنوع الثقافي وتسعى إلى المحافظة على الثراء الإنساني وتناهض العولمة التي تفرض الأسلوب الغربي المادي باعتباره التّصور الأمثل للوجود.

تعرّفها حفيدة المهاتما غاندي، الباحثة ليلا غاندي المنظرة الأدبية والثقافية الهندية المولد وأستاذة العلوم الإنسانية واللغة الإنجليزية في جامعة براون الأمريكية بكونها “نزعة ما بعد حداثية، ودراسة أكاديمية للإرث الثقافي الكولونيالي والإمبريالي، تركز على النتائج البشرية المترتبة عن حكم [كذا] واستغلال المجتمعات المستعمرة وأراضيها. إنها تحليل نظري نقدي لتاريخ السلطة الإمبريالية الأوروبية، ولثقافتها وأدبها وخطابها. وعلى الرغم من أن مصطلح ما بعد الكولونيالية مصطلح إشكالي، فإنه يُتخذ عموما ليحيل على الأزمات السوسيو- اقتصادية والثقافية التي تسببت فيها النزعة الكولونيالية”.

ـ 3 ـ

ولكن المفارقة هنا أن العامل الذي أسهم في إثرائها يكاد يتحوّل إلى عنصر إنهاك لها. فعلى خلاف بقية النظريات يظل المصطلح ما بعد الكولونيالية ملتبسا وغائما ويظل في الآن نفسه منفتحا على الخلفيات الفكرية المتعدّدة مفتقرا “إلى لحظة أصلية أو إلى منهجية منسجمة”.

توجه وضعية “ما بعد الكولونيالية” طموح الباحثة نحو ضبط الشروط الأكاديمية والثقافية التي ظهرت في ظلها لأول مرة، والبحث في مجالات اهتمامها. فتحاول أن توصّف خلفيتها الأكاديمية والفكرية. وتذكّر بالخلاف النظري بين الماركسية من جهة، وما بعد البنيوية وما بعد الحداثة من جهة ثانية. وتصدر عن قناعة مدارها على ضرورة عمل الناقد ما بعد الكولونيالي على خلق حوار هادف بين نمطي الفكر المذكورين. وتتوسع في الشطر الثاني من الكتاب في الموضوعات والقضايا التي شغلت بشكل أكبر النقاد ما بعد الكولونياليين، مقدّرة أنّ هذه النظرية تحاول أن تتدارك الإقصاء الفكري والإبستمولوجي الذي مارسه البحث الأكاديمي الغربي، حتّى يتمكّن النقاد غير الغربيين من عرض إرثهم الثقافي بوصفه معرفة جديرة بالاهتمام.

ـ 4 ـ

ضمن هذا الأفق تعرض الباحثة تحدي غايتري سبيفاك الناشطة والمنظرة والناقدة الأدبية الأمريكية ذات الأصول البنغالية للعرق الغربي ولعماه الطبقي والأكاديمي. فتطرح السؤال الإنكاري التالي: “هل بوسع التابع أن يتكلم”؟ وبيّن أنّ الباحثة البنغالية تستعير مصطلح “التابع” من أنطونيو غرامتي الذي يرتبط بالذات المقهورة التي تحشر في المنزلة الدنيا. فقد كان يرى أنّ الهيمنة التيا يتبناه الفلاحون فيضحى جزءا من ثقافتهم ووعيهم.وتفرض بقوة الدولة تكفل تفوق الطبقة في المجتمع الرأسمالي الحديث، وتمثّل حاجزا يحول دون انتفاضة الجماهير ضدها.

وينخرط سؤالها هذا ضمن مبحث طرحته مطلعَ ثمانينيات القرن العشرين “مجموعةُ دراسات التابع” التي تروم دراسة خاصية الإخضاع العامة في المجتمع الآسيوي الجنوبي والاهتمام بالتابعية في التاريخ والسياسة والاقتصاد والسوسيولوجيا وتعمل على تمكين المثقفين، في نهاية المطاف، من أن يقولوا كلمتهم في الصفحات المتحفظة للتأريخ النخبوي، وأن يعبروا، في إثر ذلك، عن آراء المقهورين الحقيقيين، وأن يحرروا أصواتهم الخرساء محترزين على تقديم المؤرخ المتّبَع نفسه بوصفه ممثلا موثوقا به لضمير التابع.

يبقى كل مشروع أكاديمي منشغلٍ بعلاقات الهيمنة والإخضاع المحددة تاريخيا، وثيق الصلة بالتصور المعقد للتابعية. ولكن أكثر الدراسات تفاعلا مع سؤال سبيفاك: هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ هي مباحث “ما بعد الكولونيالية” التي جعلت منه عنصرا مهمّا في تعيين حدود حقل بحثهم. ولكنها كانت نقطة التقاء لطائفة متنوعة من المعارف والنظريات وساحة معركة لها في الآن نفسه. ومثّلت تفاعلا معقدا بين معارف شتى في دائرة العلوم الإنسانية تدمج على نحو مضطرب نظريات متباعدة (الماركسية وما بعد البنيوية) مما يربك اتساق مقاربتها.

ـ 5 ـ

ولا يكون تجاوز المرحلة الكولونيالية ورفع التحدي الذي تطرحه غايتري سبيفاك بالأمر الهيّن. فالغرب، وفق الناقد ما بعد الكولونيالي، الهندي الإنجليزي المتأثر بفكر إدوارد سعيد هومي بابا، يستغلّ سلطةَ الخطابِ لفرض سيطرته الثقافية والحضارية على الآخر. وعليه يجد أنّ التذكّر يمثّل جسرا يطوي الهوة بين الكولونيالية ومسألة الهوية الثقافية وإن افتقد للهدوء عند استرجاع الأحداث الماضية. “إنه لملمة مؤلمة، أي جمع أوصال الماضي الممزق لفهم صدمة الحاضر”، بحيث تكون بعض الذكريات في متناول الوعي، تجوب أخرى اللاوعي بطرق خطرة، متسببة في أعراض يتعذر ظاهرا تفسيرها في الحياة اليومية. فلا يمكن التخفيف من وطأة هذه الأعراض إلاّ عندما يحرر المحلل أو المنظر في حالة بابا – الذكريات المؤذية من إسارها عبر عملية ترميم الصلة بين الهوية الثقافية والماضي التاريخي.

لهذه اللملمة بعد علاجي. فهي تتولّى القيام بوظيفتين متقابلتين. ترمي الأولى، وهي التي يضعها بابا في الصدارة بوصفها نبشا بسيطا في الذكريات البغيضة، إلى الكشف عن العنف الاستعماري الساحق والدائم، بينما تحاول الثانية أن تكون تصالحية في سعيها إلى جعل الماضي العدائي والصراعي أكثر ألفة. ويقتضي تحقيق هذا المشروع استعادة الصور التي طردها النبذ ما بعد الكولونيالي وإعادة امتلاكها. أما التونسي ألبير ميمي فيرى أن المخلفات الباقية للاستعمار لن تتحلل إلا حين نكون مستعدين للاعتراف بالسلوك المتبادل للشريكين الكولونياليين، ذلك أنّ “الوضع الكولونيالي قد كبل المستعمِر والمستعمَر في تبعية لا سبيل إلى تغييرها، وقولب شخصيتيهما الخصوصيتين وأملى تصرفاتها”، متسائلا: “كيف يمكن [لهذا التابع] أن يكره المستعمرين ومع ذلك يعجب بهم بولع أشد؟”.

ـ 6 ـ

تعود الباحثة ليلا غاندي إلى التاريخ الفكري لهذا المجال المعرفي الجديد. فتشير إلى أنّ النظرية ما بعد الكولونيالية ليست رائدة في انشغالها الأكاديمي بموضوع الإمبريالية والاهتمام بقضايا الاستعمار وبالعلاقة بين المهيمن والخاضع، رغم أنّ دارسي ما بعد الكولونيالية يميلون إلى تجاهل (أو نسيان) التاريخ المديد للفكر الماركسي المناهض للإمبريالية على الخصوص ورغم أنّ بعضا من تأثيراتها النظرية ومنطلاقتها ماركسية النشأة. فقد أكد مفكروها على التلازم بين الكولونيالية والنظام الرأسمالي.

بالمقابل فإنّ بعضا من النقاد كانوا يقاربون المسألة على نحو ماركسي حصرا، وإعجاز أحمد، المنظر الأدبي الماركسي والناقد السياسي الذي يعيش في الهند نموذج حيّ لذلك. فهو يؤكد التنافر النظري والسياسي بين المواقف الماركسية والمواقف ما بعد الكولونيالية ويقول: “لا يجب أن نتكلم كثيرا عن الكولونيالية أو ما بعد الكولونيالية بل عن الحداثة الرأسمالية، التي تتخذ الشكل الكولونيالي في أماكن معينة وفي أزمنة معينة”. مقدّرا أنّ الماركسية قد فشلت في توجيه نقد شامل ضد التاريخ والأيديولوجيا الكولونياليين وأنها كانت عاجزة عن التنظير للكولونيالية بوصفها علاقة استغلالية بين الغرب والآخرين بسبب قراءتها الخاصة جدا لتطورات الرأسمالية في أواخر القرن التاسع عشر.

إذن، كيف نحدّد ما بعد الكولونيالية وكيف نصلها بإرثها الفكري الملائم في ظل هذا التباعد بين اتجاهاتها المختلفة؟

يمثّل كتاب “الاستشراق” لإدوارد سعيد الذي نشره عام 1978م، ودرس فيه جملة من المؤلفات والدراسات والمفاهيم الغربية عن الشرق الأوسط يعتبرها المتسبب الأساسي للشرخ الحاصل بين الحضارة الغربية والثقافة الشرقية عموماً والشرق أوسطية خاصة، حافزا أساسيا ونقطة مرجعية بالنسبة إلى نظرية ما بعد الكولونيالية. ولكنّ الباحثة تؤكّد أنّ الانتباه إلى حقيقة أن هذا النص المؤسس قد نما في مناخ تهمين عليه في الأكاديمية الأنجلو ـ أمريكية، لم يتحقّق على نحو كاف. فمنجز فوكو وديريدا مثّلا خلفية لسعيد عند عزل مبدأ الاستشراق واشتغالاته، خاصّة البارديغيات الفوكوية. ثم كان للفيلسوفين الفرنسيين وقع خاص على غيتاري سبيفاك.

ـ 7 ـ

وتؤكد غاندي أنّ منجز كل من دريدا وفوكو لا ينصب على مشكلة الكولونيالية بشكل مباشر. ولكن في مقالة مبكرة، تحمل عنوان “جورج كانغيلام: فيلسوف الخطأ”، يسوي فوكو بين المعارف الأوروبية وسراب العقلانية الغربية من جهة، وبين الهيمنة الاقتصادية والسيطرة السياسية للكولونيالية من جهة أخرى. أمّا بالنسبة إلى ديريدا، فتجد في مقالته “ميثولوجيا بيضاء: استعارة في نص الفلسفة” إيحاء واضحا بأن بنية العقلانية الغربية نفسها عنصرية وإمبريالية.

ومن ثمّ تجد الباحثة أن كلتا المقالتين نموذجيتان في أعمال ديريدا وفوكو بتحديها غير المتردد للشرعية الكونية للثقافة والإبستمولوجيا الغربيتين وتخلص إلى أنّ “ما بعد الكولونيالية” شرعت في استمداد أصلها الخاص، عبر ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة وعلاقتهما المتوترة بشدة والمتناقضة وجدانيا مع الماركسية.