تغلّبوا على الليل،وراحوا ليوسّعوا الأبدية..

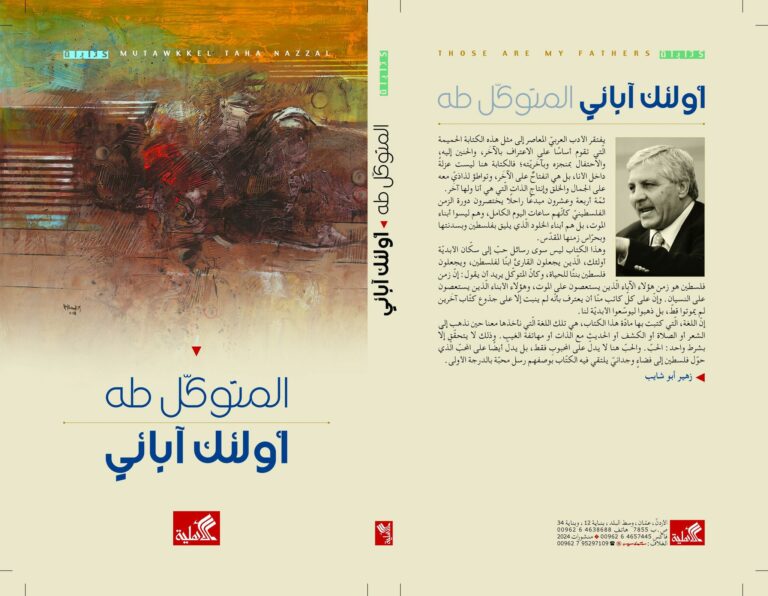

صدر عن دار الأهلية في عمّان كتاب جديد “أولئك آبائي” للكاتب والشاعر الفلسطيني المتوكل طه،وهو المنتج السادس والخمسون للمؤلّف.والكتاب دراسات ومراثٍ وشهادات عن أربعة وعشرين رائدا من مبدعي فلسطين،وكبار كُتّابها،ورموز حركتها الثقافية،وهم(سميح القاسم،محمود درويش،حسين البرغوثي،عز الدين المناصرة،احسان عبّاس،معين بسيسو،سلمى الخضرا الجيوسي،غريب عسقلاني،عزت الغزاوي،يوسف الخطيب،مريد البرغوثي،فدوى طوقان،حسن الباش،عبد اللطيف عقل،ابراهيم طوقان،علي الخليلي،جبرا إبراهيم جبرا،أحمد دحبور،توفيق زيّاد،عبد الرحيم محمود،محمد طمّليه،صبحي شحروري،هارون هاشم رشيد،محمد القيسي.)وكانت لوحة الغلاف للفنان العالمي محمد الجالوس،فيما خصّ الشاعر الكبير زهير أبو شايب الكتاب بكلمة على الغلاف الأخير،وجاء فيها:”يفتقر الأدب العربي المعاصر إلى مثل هذه الكتابة الحميمة التي تقوم أساسا على الاعتراف بالآخر،والحنين إليه،والاحتفال بمنجزه وبآخريّته؛فالكتابة هنا ليست عزلة داخل الأنا،بل هي انفتاح على الآخر،وتواطؤ لذاذيّ معه،على الجَمال والخلق وإنتاج الذات التي هي أنا ولها آخر .

ثمة أربعة وعشرون مبدعا راحلا يختصرون دورة الزمن الفلسطيني كانهم ساعات اليوم الكامل،وهم ليسوا أبناء الموت،بل هم أبناء الخلود الذي يليق بفلسطين وبسدنتها وبحرّاس زمنها المقدس.

وهذا الكتاب ليس سوى رسائل حبّ إلى سكان الأبدية أولئك الذين يجعلون القارئ ابناً لفلسطين،ويجعلون فلسطين بنتاً للحياة،وكأن المتوكل يريد أن يقول:إن زمن فلسطين هو زمن هؤلاء الآباء الذين يستعصون على الموت،وهؤلاء الأبناء الذين يستعصون على النسيان،وإن على كل كاتب منا أن يعترف بأنه لم ينبت إلا على جذوع كتّاب آخرين لم يموتوا قط،بل ذهبوا ليوسّعوا الأبدية لنا.

إن اللغة، التي كتبت بها مادة هذا الكتاب،هي تلك اللغة التي نأخذها معنا حين نذهب إلى الشِعر أو الصلاة أو الكشف أو الحديث مع الذات أو مهاتفة الغيب، وذلك لا يتحقق إلا بشرط واحد:الحب.والحبّ هنا لا يدل على المحبوب فقط،بل يدل أيضا على المحبّ الذي حوّل فلسطين إلى فضاء وجدانيّ يلتقي فيه الكُتّاب بوصفهم رسل محبّة بالدرجة الأولى.

وأوضح الكاتب الكبير المبدع حسن حميد رأيه مفتتحاً الكتاب قائلا:” كان لا بدّ لي من أن أعرف المتوكل طه من قصيده قراءةً، قبل أن أعرفه وآخذه غمراً بالذراعين.

قرأته شعراً،فصرخت:إلهي،من أين لهذا الشاعر كلّ هذه الجسارة ليكتب شعراً وشيجاً بما لا نعرفه عن العوالم العلوية وأخدارها،عوالم الغيوم والرياح والأمطار والثلوج والمحجوبات طُراً،وأرضه(التي كانت محتشدة بالقمح،والملح،والتمور،والدحنون،والسمسم،وعبّاد الشمس،والزيتون،والليمون،والخروب،والسدر،والطيّون،والظلال،والأناشيد،وما تغنيه وتقوله حقول القصب،وما تجري به الأنهار العزيزة لهواً وفرحاً كالأطفال).. وأرضه ملأى،إلى حدّ الضيق الآبد بالأذيات والموحشات والاخافات والكواره والمميتات،وفي كلّ لحظة؟ ثم من أين له هذه الجسارة ليكتب شعراً نايفاً في مكنته وعزته وفرادته في حضرة سحرة الشعر: محمود درويش،وسميح القاسم،وأدونيس..؟

أعترف، بأن صرختي لم تكن سؤالاً،وإنما كانت دهشةً أمام بهرة جمال قصيد المتوكل طه الذي عرفته،بعد طول وقت،سارداً يخافه ويخشاه أهل السرد.

هنا،وفي هذه المدونة المحوّمة في حضرة الآباء الأجلاء،يقف القارىء طيّ دهشة تشبه دهشتي،وهو يرى اللغة بادية في جلال جمالها،وخصوبة معجمها،وقد أفاءت طوعاً ورضا إلى دارة المتوكل طه،لتكتب بيده ما لم يكتب قبلاً عن هؤلاء الآباء الذين هم غنى حياتنا الابداعية وسحرها الحلال.

هنا،تربخ عافية الأدب والابداع معاً ومرجعيتهما التعبُ الجميل المشدود الى الرؤى الجميلة.

وهنا،ستارة مهولة،افتكّتها إزاحةً يدٌ حاذقة،هي يد المتوكل طه،لتبدي ما سها عنه تاريخ هؤلاء الآباء أو ما حيّدته الظروف الغشوم.

وهنا أيضاً،وعلى نحو أوسع وأرحب، دهشة ثالثة لجمال طفوح،مرآته براري بلادناالعزيزة العصيّة على الطّي والوطء والدناسة.

وهنا،ختاماً..

روحٌ أُترعت محبة وجمالاً ومؤانسة،مثل نبعة أحاطت بها صبايا القرى،وأسيجة العليق،وطيور القرقس البيض، وشدو النايات الحزينة..فباحت بأسرارها النائيات!”

وافتتح المتوكل كتابه بتوطئة طويلة قال فيها:”أولئك آبائي؛الذين أصّلوا مدارِكنا، وتعلّمنا عليهم،وترسّمنا خُطاهم،في هذا البرّ الأدبي المُشرع الصعب.منهم مَن مَنحَنا بهاء الصداقة الحقّة أو الأبوّة الجليلة،ومنهم من تشرّفنا بالقراءة معه وفي حضرته، ومنهم مَن التقيناه غير مرّة فترك خطواته المضيئة على قلوبنا،ومنهم مَن كان وسيبقى وطننا الشِعري ومدينتنا الابداعية.ولعلهم مَن أَمَدَّنا بترابيّة القصيدة المقاوِمة،وأعطونا عروقها الذهبية التي لا تصدأ.

أولئك آبائي الذين يعزّ على التاريخ أن يأتي بأمثالهم،نتاجاً وأثراً ونفاذاً وجَمالاً، يستحيل على الفحول،إلا مَن رحم ربّي.إنهم أسماء فلسطين ومفرداتها الحضارية وأصحاب سجلّها الخالد الفوّاح.

ورأيتُ، وفاءً وعرفاناً،أن أقول لهم:شكراً جميلاً أنكم كنتم في حياتنا،وكم كنّا محظوظين أننا شهدنا أيامكم العالية،وصافحنا أصابعكم المبلّلة بالنار،أو كنّا على بُعد نبضة قلبٍ من وقتكم،أو على مرمى وردةٍ منكم.

وستبقى ذكرى هؤلاء،الذين اجترحوا التاريخ وصنعه،أولئك الذين تغلّبوا على الليل،ثم رحلوا، تاركين أرواحهم للنهرالجاري، لذي سيشرب منه الصغار.لقد رحلوا، لكننا نستطيع أن نستعير حياتهم، لنعيد إلى التاريخ،رغم تكراره، فذاذته العجيبة، واختراق العبقرية، لعلنا،ونحن ننام بجانب نُدوبِنا نحسّ بأننا أكثر جمالاً مما نرى في المرايا والوجوه.

أولئك الذين ما كانت حكايتنا موجودة لولاهم.

وعندما أتحدث عنهم أشعر أن صوتي مليءٌ بالتآلف والاطمئنان، فمِن آثارهم يجيء هذا الانتماء والعمق والثقة بالغد، رغم كل ما يخنقنا من لغط واستباحة واجتراء.

وعندما أتحدّث عنهم، أكاد أقول إنني القوة التامّة والمُعافاة، التي تهبط من السماء، لتجعل الأرض رائعة.. تلك الكرة المليئة بالوحول والدم. وأحس بأنني أمتلك الكوكب بين أصابعي ،فأشعله بإبداع هؤلاء، أو بدمع أوراقهم الناشف الخشن.

وقد قالوا: الذين نحميهم يدلّون على شخصيتنا!

فماذا نريد أعلى وأنبل من هذه البوصلة المُعجزة،التي نتشرف بإشارتها إلينا، أو إشارتنا إليها، لجعل الذين أصابهم النسيان المُبكّر أو الكراهية أو الإحباط أو الكآبة، يتذكّرون، ويثوبون إلى رشدهم”.