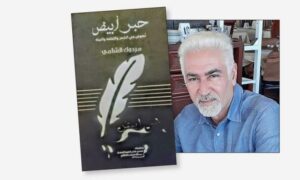

كلما اتسعت رقعة السواد، نحتاح الحبر الأبيض، لكي نقرأ الضوء والضوع والشرايين.. هذا ما بدأ به الشاعر والإعلامي مردوك الشامي كتابه النثري «حبر أبيض» الصادر مؤخرا عن منشورات منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحاذة الثقافي 2022، الذي يحمل بين طياته نقدا للمشهد الثقافي اللبناني ونصوصا رصدت واقعه، ونصوصا في الحياة ومواقف له فيها، سواء كانت سلبية أو إيجابية، فكانت قراءة مختصرة لما ألم في ساحة الثقافة اللبنانية، لينتهي الكتاب بمقدمات لبعض كتب الأصدقاء التي قام بتقديمها الشامي وقراءات في ندوات وأمسيات وكتب.

في زمن الزيف والأقنعة، في زمن التملق والتزلف، يسعى الكاتب في حبره الأبيض إلى كشف الستار عن واقع غارق في وحل المغالاة والادعاءات، خاصة في المشهد الثقافي في ظل غياب الناقد، وتبعية المثقف، وتسطيح الأدب.

الشامي الذي لم ولن يخلع عباءة الشعر، كما قال، ويتحول إلى ناقد أو ناقم على ما يسمعه من شعر اليوم، كان دائم الطرح لوجهات النظر المختلفة، خاصة في ظل تكاثر ولادة الشعراء والأدباء، فداخله وداخل أي شاعر يختبئ ناقد، ونور الصدق في قراءة ما آلت إليه بيروت ينبثق من كونه شاعرا، والشاعر كما قال عليه أن يكون صادقا، أوليس الشعر أساسا حالة صدق؟ فيدعو بداية إلى «أن لا نكون عملاء نميمة، بل عمال بناء للإبداع» أن نتوقف عن التعدي على الشعر. الشعر مخلوق ضعيف لماذا هذا الاعتداء عليه، ألأنه لا يوجد من يحمي ظهره، لا يوجد من يسيج بيته ويحصنه من تسلق الغرباء والزواحف، ومن نهبه واختلاسه، فهدفه فقط الدعوة إلى تقليل التكاذب وقول الحقائق كما هي، كل ذلك كرمى للشعر ولكي يستقيم الشعر والمنبر»فساحة الأدب الحقيقي معابد للصلاة والخشوع، وهناك من يحولها إلى ملاه للزيف والفقاعات» ويدعو في حبره الذي يسبح فيه حتى الوصول إلى نهايات الموج، وبدايات الأشرعة والريح، إلى إعطاء أهمية إلى تقديم الشعراء، والاهتمام بانتقاء مقدمي ومقدمات الأمسيات، لأنه يرى أن التقديم شريك رئيسي في هذه الأمسيات، لكي لا يختلط الغث والأغث.

أما اللغة فهي واجهة ووعاء للطبيعة الإنسانية ومن يملك مفاتيحها يملك مفاتيح العالم، لكن من يدعي امتلاك مفاتيحها وهمه إظهار نفسه على حسابها حتى ولو كان بذلك ينحر حروفها، ويشنق كلماتها بهدف التلميع لا أكثر، فهو يرتكب جريمة بحقها وبحق الشعر، فيجعلها تنزف وترتعش إلى أن تحتضر. لذلك يدعو إلى جعل التقديم شريكا يليق بالشعر كي نخرج على حد تعبيره من الهشاشة إلى البريق. كما يرى الكاتب أن الإنسان على هذه الأرض جرب كل شيء في سبيل تشييد الفردوس المفقود على الأرض، لكنه غفل عن أهمية الحبر والكلمة، فكلمة ترفع إلى سابع سماء، وكلمة تطعن وتلصق أرضا. وفي ذلك دعوة منه إلى إعادة الاعتبار للكلمة، لنشعر كما يقول بأننا بشر قادرون على البوح لا مجرد مرايا وبراويز، فـ»زرقة السماء لا يعادلها على الأرض كما يقول سوى زرقة الحبر فكلاهما فضاء للأعجوبة» ليؤكد في كل نصوصه أنه خُلق من الحبر، جسده ورقة، وقلبه محبرة، وشرايينه سطور تمتد من أول النبض حتى آخر الشهقة، ليرى أن الأمم التي لا تحترم الكلمة، مستنقعات موحلة بالصدأ. ولا يكلّ ولا يملّ هذا الكاتب من نقده للواقع ولهذه المسرحية المزيفة وأبطالها، ولتلك الأوطان التي تقتل وتُقتل، فيتساءل متى سيصبح الوطن بندقية والعالم صيادا؟ وبلغة نقدية ثائرة، يوجه قلمه نحو من يبيعون أقلامهم من أجل رغيف (زنوج الأدب) يصنعون شاعرات وشعراء ويقبعون في الهوامش، محاولا أن يرفع الحجر الثقيل عن فوهة البئر، كما يقول، محاولا أن يزيل ما تكدس من غبار على نافذة الحقيقة والواقع الأليم، فيرفع صوته بالمحكية ويقول (لهون وبكفي) حرصا منه على القصيدة، لأنه لا يستطيع أن يعيش مكسور القلم، هو كل ما بقي له، هو ثروته وزاده.. كما ذكر، مدافعا عن البياض بحبره الأبيض، ليصل إلى أنه ثمة انحراف كبير يحتاج إلى احتراف كثير لكي يعتدل المسار، خاصة بعد أن انتهى زمن الورق في عالم الصحافة.

كما يدعو الكاتب إلى فتح الطريق للمواهب الشابة الجديدة الجديرة، والإمساك بأيديهم لوضعهم تحت الكشاف، لكي يخضر الطريق، ويتزين بالجمال ويعبق بالأصالة والإبداع.

ويأتي الكاتب على ذكر مقتطفات من سيرته الذاتية في بيروت وكيف وقف إلى جانب الكبار على منابرها، وصادق في فضائها نزار ودرويش وسعيد عقل وغيرهم، معترفا هذا الشامي صاحب «نون القسوة» و»أسئلة الغريب» بفضل بيروت التي منحته ثقافته وطورت قصيدته، وأطلقت لسانه. لينتقل بعد ذلك لتقديم تعريفات لمصطلحات ثلاثة هي (الشعرية، المبنى، المعنى) بلغة تشبهه كشاعر، مشيرا قبل ذلك إلى السجال حول المبنى والمعنى، وأين تكمن الشعرية؟ هذه الشعرية التي عُدت من المصطلحات العصية على البوح، بمكنوناتها وسبر أغوارها، وإزالة اللبس في مفهومها، وإشكاليتها المحيرة في النقد العربي. الشعرية التي أدرجها تودوروف ضمن العلوم المهتمة بالخطابات، أي ما يكتب عن الدين والسياسة والفلسفة وغيرها من العلوم.. التي قال جاكبسون في كتابه «قضايا الشعرية» إنها فرع من اللسانيات، الذي يعالج الوظيفة الشعرية، ويهتم بالمعنى الواسع للكلمة. ويحدد وظيفة الشعرية أنها «تتجلى في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة، وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى، ولا كانبثاق للانفعال، وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة، فالشعرية من وجهة نظر الشامي هي شاعرية اللامكان، اللازمان، واللا لغة حتى، هي الومض الذي نلتقطه من القصيدة ومن الحديقة.. هي هتاف المعنى ورائحته.. أما المبنى فمجرد منجم يدخله الجميع، هو اللغة، واللغة هي مجرد قماشه، لكنها رأسمال الشاعر ومادته الخام. والشعر أكبر من اللغة، ويكمن خارج الكلام والتدوين، هو موجود في المعنى أكثر من المبنى، لذلك الشعرية خارج القياس… والمعنى هو من الوردة عطرها، هو الذي يبقى منذ اللحظة، وحتى آخر التحليق في قلب الشاعر، أول النبض وآخر الانطفاء.

كما يتطرق الكاتب إلى مفهوم الحداثة ليرى أننا استعرنا من الحداثة قشورها، لم نصنعها نحن، ويشير إلى أن الشعر الحداثي شرط حداثته أن يستند إلى الأصول، والشرط الأساسي أن يكون الشاعر بين الناس ليصل صوته، ويذكر أنه مع أن نصنع حداثتنا نحن، لا أن نأخذها جاهزة بقواعدها وأنظمتها، أن تكون محاكاة لنا ولتقاليدنا وأفكارنا ولغتنا.. كما يتناول فكرة فقدان الناس شهية المعرفة ونزوعها للاستهتار، وأن الكاتب يقرؤه أصحابه فقط، ليشبّه الكتب بالديناصورات، كبيرة بقيمتها المادية المعرفية، وعندما اقتربت من السماء قضت عليها النيازك وانقرضت، وديناصورات العصر (الكتب) تحاول أن تقضي عليها نجوم الأرض، لكنها وحسبما يقول، لن تفلح، طالما يدعو الكاتب إلى توقيع كتابه، ويجد من حوله الأصدقاء. لينتهي في آخر نصوصه إلى الإشارة إلى الفراغ الكبير الذي أحدثته الصحافة الورقية، واتخاذ وسائل التواصل وسيلة بديلة للنشر، وذلك في ظل غياب الرقابة وغياب المنابر الثقافية وظهور منتديات أوصلت أنصاف شعراء وشاعرات إلى منابر الشعر. مع الإشارة إلى وجود منتديات تحترم المنبر وتعمل بأصالة، والإشادة برسولية بيروت التي تبقى المنبر الأكثر عصرنة وتجديدا، حيث كانت وتبقى كذلك.

ظهرت في «حبر أبيض» القدرة النقدية للشاعر مردوك الشامي، وبلغة لا تخلو من الشاعرية يأخذك لتجد نفسك في فضاء الرؤيا، فلا تعرف هل سيسرح خيالك مع هذه الشاعرية، أو مع هذه اللغة النقدية المثيرة. هذه اللغة السلسة البسيطة الواضحة التي تقرأ في سطورها الوطن والقضية والرؤيا، وفي الوقت تجدها عميقة، ثاثرة، تتغلغل في القلب بشفافيتها وبالعقل بما تثيره من أسئلة حول الواقع المر، تحرر الروح فتجعل لها جناحين لتحلق بهما نحو عالم أوسع وأرحب هو عالم النقد والشعر، وتطوف في سماء الفكر فلا تعرف إلى أي نجمة من أفكاره سوف تلتفت. غمس الشامي حروفه بحبر العفوية والجرأة في طرح آرائه ومواقفه، وبوجهة نظره من الحراك الثقافي المرتبك في بيروت، فجاء كتابه محتشدا بالبياض.