يتخذ الشعر شكل الحكاية، حينما يسترد الشاعر ذاته المسلوبة نثريا، فينكشف شوق الشاعر في شعرنة ذاته المسردنة اجتماعيا وثقافيا، فالعالم يقدمه السرد رغما عن الشعراء، فلا يجدون من حيلة سوى التحايل الفني المكتظ بالمتعة التي تنقلها القصيدة إلى القارئ، عبر استحضار غرائبي لصورة الشاعر وهو ينفخ في القصيدة بمزمار الحكاية.

شعرية عبد القادر رابحي تحمل إمكانية التواصل بين قارئ يترصد شاعرا، ولغة على قارعة قصيدة متخمة بلوعة وبلاغة صامتة، مكتنزة بسعلة تشكك في براءة رئتي القصيدة، ثم يتحول كل هذا إلى صدى لأشياء تندفع من هدوء الشاعر أو غضبه، أو أشكال يومياته وهو بعيد في منفاه في المدينة، قريب في مسعاه باللغة، بالقصيدة العالقة على شرفة الشراكة.

قراءة القصيدة في متن رابحي تمرر روح التمرد الشعرية ومقدرة الشاعر على إغراء القارئ بمخيال إنتاجيته النصية، فتتساوق القراءة ونمط انكتاب القصيدة، متتبعة المعنى في الشعرية متناسية نسق الكتابة الممنهجة، فالقصيدة خبز الأيام الذي نتشاركه رغما عنا.

معنى النهايات

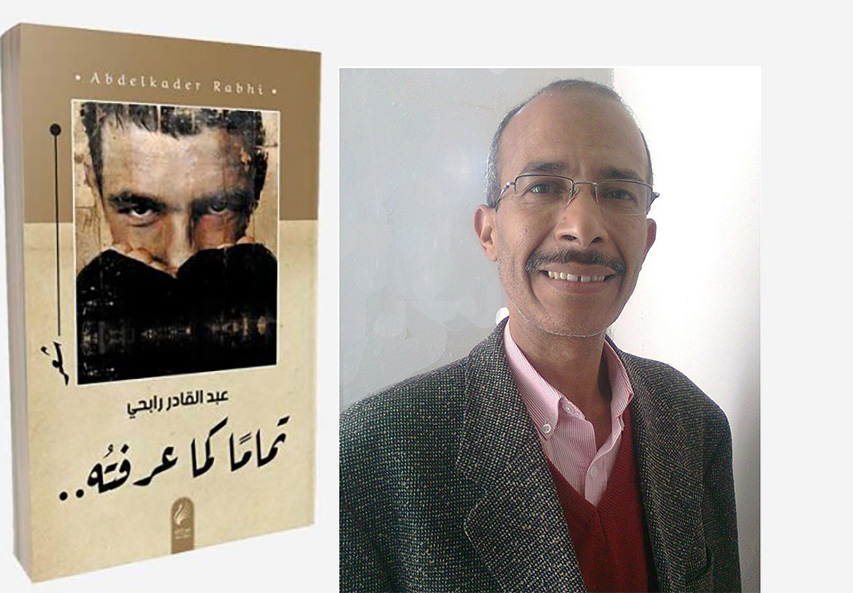

«تماما كما عرفته» مجموعة مهداة إلى «عدة» صديق الشاعر المتوفى، موته يتحول شعريا إلى «شروق»: «هناك شمس واحدة فقط/ليس من طبعها أن تستثني أحدا/عندما تشرق» يتشظى الموت في المعنى لينبثق في جوهر الحقيقة، إنها الحقيقة الأبدية في اجتياز الإنسان لجسر الحياة، حيث النهاية هي إطلالة على كينونة جلية تضيء مقام الوجودية، إذ تفتح طريقا لتتمة الوعي بالأنصاف الغامضة.

يموت «عدة» تختفي البيولوجيا في تحلل الجسد الذي ينبثق قصيدة أخرى شبيهة باللغة، فيستمر الميت صدى في كلامية الشعر: «سمعت دوي انفجار رهيب/تيقنت أن نصف «عدة» العلوي/قد انهار». تماسُك الوجودية تماما كما تماسك الجسد، ترتجف الأنصاف عند نطقها شفاهة، فترتج اللغة المقبلة لتعلن أن الرائح قد فارق الكينونة مرتاحا على كرسي متحرك، وكان «انفجارا رهيبا» صوت المتبقى من «عدة» بعد أن كان قد هرّب الشاعر نصفه الآخر إلى ذاته، فكان الصدى في الواقع وفي الذات، تلك هي انتصارات الشاعر على ما يميت، الصداقة عنوان المحبة في كلامية الشعر، رعشة «الأنصاف» حين تتلازم الذوات: «تماما كما عرفته/نبيا في السادسة/وهو يمسك بي من يدي المرتبكة/ويقودني إلى مدرسة الحياة». استمرار في الكينونة المشتركة، علاقة منذ الطفولة، حركة نحو الحياة، تؤكد التواصل المنبثق من الداخل. تلتصق الأنصاف المخبأة شعريا بالكينونة كلما اختفت صور الحياة، «يقودني إلى مدرسة الحياة».

يرتسم الوجه الآخر للموت في علاقة الكائن بالحضارة في وجه مدينة تقوم في الفراغ، لا تهاجر أنصافها إلى الذات: «سقطت مع البرجين/ولم أمت/وها أنا أتسلق هزائم الرماد/تماما كما (سبيدرمان)». مراسيم تدشين البناء الذي يقوم منهدما، مواقيت الحضارة التي توهمنا بقوتها، ناظرة إلى ذاتها، إنها تعيش العماء والفراغ، توزع الموت. وبعد أن تغرق المدينة بالجثث، تتفجر السينما، خيال «سبيدرمان» يمنحنا برهتين: متعة واستعادة، يرحل بشيء فينا، لعله الموت، الذي يسري ويخرب ما تبقى من الإنسان، خيال موجع يقول لنا إن «القيمة» هي ثمن تذكرة، وإنسان بجناحين يطير ونصدق، تلك موتتنا إذ نثق في الحضارة والمدينة التي على شاكلتها.

بعد هذا نؤوب إلى الشعر، رغم نهايته، «قد يكون من غير اللباقة/أن نتحدث عن الشعر/في ليلة رأس السنة». لقد سخر بودلير من حجج الديالكتيك الهيغلي، مثلما يسخر رابحي من تهميش الشعر ولو لبرهة. تمنحنا نهاية رأس السنة فراغا نملأه برغبتنا في بلوغ عام آخر، لذلك تطغى شهوة الخلود على كل قيمة أخرى. أمام فضاء الشعر وبوتقة اللغة المطهوة، تنضج القراءة بعيدا عن كل بطولات البلاغة التي تعتقد في النص وهم المبارزة بسيف خشبي. النص ليس حلما، إنه الواقع مدثرا ببراءات الأحلام، لذلك لا يمكن للقارئ المتستر بجمال «السليكون» أن يكتشف جداول الغموض القريبة من الطلسمة منذ بدايات العمر الشعري، إنه «قارئ نيئ» يجيء إلى ضفاف النص من موات العزيمة في جزالة «القراءة»: «لا قارئ على نص». «كل شيء بارد» الشتاء الشعري موسم لا تعلقه على أبوابها، سوى الفصول المنسية التي خلعت أسماءها وارتدت براقع التسمية في مقامات صعود القصيدة، حينذاك هل نشهد «نهاية الزمن» ككل النهايات التي بشرت بها ما بعد الحداثة: «من عادة نهايات السنة/أن تكون هكذا../خالية من النسغ». يدين رابحي القصد في الزمن، حيث تُقصى الجماليات المجردة لصالح الجماليات المحسوسة، فيصبح «كل شيء باردا» لأن الشعر خارج برودة الأرصفة لا يشعل فتيله الأخير الممعن في دفء القصيدة، الزمن هو الدفء المختبئ في القصيدة.

تحوم هشاشة الموت في معنى «النهايات» حول متاهة الحضارة: «وستطل كاميرات الفندق الفخم/على خروجك المترنح/من نافذة الطابق العشرين» البناء الذي تشكله الحجارة الثقيلة والإسمنت المسلح، وتتحكم فيه بطاقة بشريحة لا تكاد تظهر، وجود الإنسان «الممغنط» الجاهز كعلبة أكلة خفيفة، ابتلعته شراهة المدينة العائمة فوق سيول العرق على جباه العمال الذين مات معظمهم فوق صقالات العقار العظيم، لا تنفصل العمارة الضخمة عن ماكينة الحضارة المتحركة كسيارة فخمة لكنها كاذبة، لأنها تتحرك بتفقير الإنسان من شذراته الجميلة المتبقية من خجله البدئي، حين راح يخصف من ورق الجنة ليستر عوراته. نزعت عنا الكاميرا برقع «الحشمة» وزرعت قسوة «البيغ بروذر» مبشرة بموت جورج أورويل.

هل القصيدة موت؟

«لم يبق لي غير هذا الخيط/يستدرج الحروف الهاربة من سقط البلاغات/علها تفي بوعدها القديم/علها تدفعني نحو هاوية القصيدة» الشعور بالفراغ بعد كل امتلاء بالشعر، يهيج وعي الكتابة على البياض، ويعود الشاعر إلى بدايات السقوط من أعالي خيال قصيدة مقبلة. سيزيفيةٌ رهيبة، تقاوم كي لا تنتصر الهيغيلية الممعنة في التبشير بموت الشعر.

تنبت القصيدة كالغبار المتطاير من الأرض الترِبة تحت ضرب «الحذاء» مجازات «الريح» حين نجعل لها نموذجا نسوقه إلى المختبر، تلك هي لعبة القصيدة: «هو ذاته المجاز الذي أبحث عنه/منذ أن نبت الريح/في أحذية الشعراء». يغبر الحذاء، يمر اليوم، وفي الصبيحة نكتشفُ مسحةً تدفن لمعه، نزيلها رغم أنها كانت رفيقته طول النهار، هي القصيدة لا تشبه الشاعر، يقذفها الماوراء برهة سَوْقٍ لعناصره صوب مختبر البلاغة، ويعود الشاعر إلى «الحذاء» المغبر، يقصد قصيدته الحاملة لقبح العالم وجمالياته.

تليق الأرصفة بالشعراء: «لا توقظ شاعرا/ينام/على رصيف الحياة» القصيدة فعل مرتبط بالرصيف، بالهامش، بتلك المنطقة التي تفقد فيها الذوات هويتها، لأن سقفها عارٍ، ولا فراش هناك، القصيدة علاقة مباشرة مع العراء، مع الحلم بأي شيء يسد الحاجة إلى أبسط الوسائل التي تكون جسرا نحو هوية تمتحن رغبتها الأخيرة في أن تكون قصيدة، «كعادتها/في زحمة القصائد/عطور الورد التي سرقها الشعراء». برومثيوس القصيدة سارق عطور لا سارق نار. فعل السرقة، فعل صعلكةٍ على حواف القصيدة، مثال «عروة» ممتهنا نبل العطاء، الشعر عطاء مستمر، «سرقة نبيلة» حين تتعلق بالسر المردوم في تربة الشعر.

تسكن القصيدة البيت، «شعرية الفضاء» بتعبير غاستون باشلار، «ذات يوم نسيت الإبريق على فرن الغاز/وانشغلت بقصيدة/فزع بلفحة النار» البيت ذاك المأخوذ بأشيائه القديمة وعناصره التي تمتد من رغبة الشاعر وشيئ يسد جوعه للقصيدة، تمتحن «النار» بقاء البيت وتحيط الشاعر علما بأن القصيدة تأتي من النسيان، مما يتجاوزه الشاعر منشغلا بحلم يتأفف من الواقع والبيت والنار، لكنه يتودد إليها جميعا كي تمنحه فرصة نسيان مفقودة في كينونته الغائبة، حتى تأتي القصيدة ناضجة مستوية على نار التجاوز لما هو محسوس، لما يشبه النار الطاهية، ثم ما يطهى قد يحترق أو يتبخر، لكن بقاياه تستمر برائحةٍ ما في كيان الشاعر وأجواء البيت «قطعة المرج/يا ضوء المساء» بتعبير ماريا ريلكه.

يتمسك الشاعر بالسؤال كمتعة أخيرة للقصيدة، ليس لأن السؤال يحمل إمكانية استنبات الشعر على البياض، القصيدة حينها تكون كالإجابة البليدة التي يفرح بها تلميذ كسول: «كيف لي إذن/أن أرى نص الحياة مكتملا/كحبة كرز/وأبواب القصيدة لا تزال مشرعة/على المجهول..». السؤال الجامح الذي يرج القصيدة هو ذلك الذي يكشف للشاعر عن متعة ما، بعيدة، لأنها تحتمل التغيرات القصوى، «فعل شعري قابل لجميع المعاني» بتعبير رامبو. هل يمكن للشاعر أن يحايث الجمال ويكتب قصيدة؟ يتوثب الشك ها هنا لأن أرصفة الجلوس غير متوفرة بكثرة لكي تحتمل الحياة أن يكون كل روادها شعراء.

جمال الحياة أو قبحها رابض دوما على حافة «الكرز» أو «مكب النفايات» إنه الاكتمال الناقص الذي تفتح له القصيدة أبوابها كي يعبر الشاعر إلى مجسات النص المفتوح. هكذا تتحول القصيدة من المغلق في اكتمال حبة «الكرز» إلى المفتوح العسير على «الغلق» أو «الاكتمال» في امتداد النص الرابض على أفق السؤال الحائر.