من الشائع في حقل الدراسات الثقافية المعاصرة، وخاصة تلك المهتمة بالتأثير والتأثر بالمدد الإمبريالي عموماً، وما بعد الكولونيالي خصوصاً، بأن هذا الأخير: يختص بـ: الأدب الذي كتبته الشعوب التي خضعت لتجربة الاستعمار في العصر الحديث، منذ مرحلة استعمارها حتى يومنا هذا، سواء أكان ذلك الأدب انسجم مع الأثير الاستعماري، وثقافة المستعمر، وصار هجيناً، أو الأدب الذي رفض ثقافة المستعمر وحاربها”. (1)

(1)شهلا العجيلي: الهوية الجمالية للرواية العربية، رؤية ما بعد استعمارية، منشورات ضفاف(لبنان)، والاختلاف (الجزائر)، ط1، 2020، ص: 63).]

ومن هنا جاء تقسيم المستوى التأليفي للكتابة ما بعد الاستعمارية، إلى فئتين متضادتين:

الفئة الأولى:

أ. كتابة المستعمِرين (بكسر الميم) التي تجمعها الرؤية الإمبريالية، والتي تتسم بسمات عامة مميزة، وعالمية.

ب. كتابة المستعمَرين (بفتح الميم)، والتي تسير ضمن توجهين: النقاء، والهجنة، وتنطوي أيضاً على سمات مشتركة وعالمية، إذ يتطابق أثرها الأدبي في الشعوب التي تعرضت لتجربة الاستعمار كافة، والتي تشكل “رداً فنياً، على تجربة الاستعمار من حيث الأبنية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (الإمبريالية) وتنتج ظواهر متطابقة لا متشابهة فحسب.(…) فجاءت نصوص فنية متفوقة وكاشفة ومعرفية، في الرد” (2) (شهلا العجيلي المرجع نفسه).

وهذا يعني أن مصطلحي الإمبريالية وما بعد الإمبريالية يتعلقان برؤية فكرية، ومستوى من الوعي يمكن التعبير عنه بكل اللغات والفنون ووسائط التعبير. ومن بينها الفن الروائي طبعاً.

أما الاستعمارية وما بعد الاستعمارية فهما مصطلحان يتعلقان بالنصوص أي بالكتابة الفنية، التي تتجسد أو تتجلى فيها تلك الرؤى الفكرية الإمبريالية. وكل من الرؤية الإمبريالية ونظيرتها المضادة، يتكثفان ويتفككان بشكل طردي؛ إذ كلما تعمقت الرؤية (الإمبريالية) صحبها رد فعل كتابي متصاعد القوة والتكثيف الموازي لدفقات الوعي التي تصبها الرؤية.

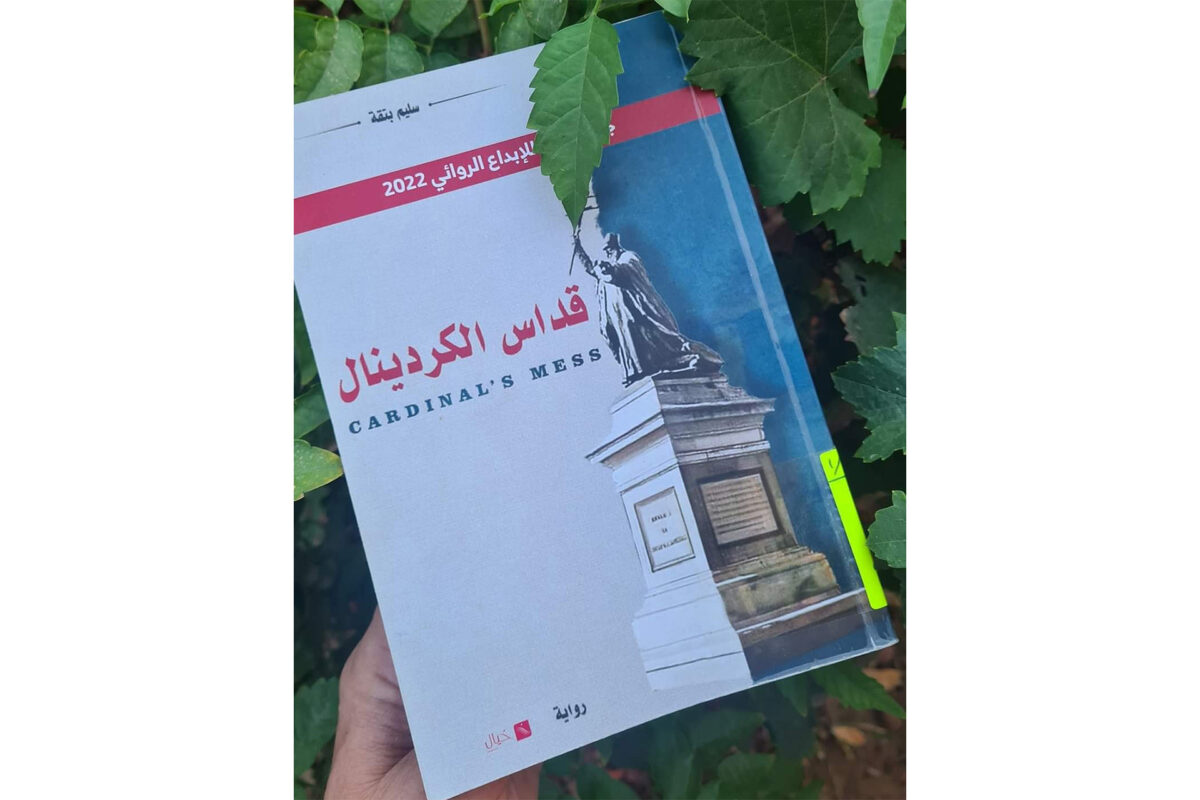

ووفق هذا التناظر بين الرؤية الفكرية والكتابة الفنية من جهة، وبين حدة خطاب الكولونيالية، ووحدة النص المضاد لها، من جهة ثانية، يمكننا محاورة الحس المأساوي للكتابة المضادة للكولونيالية، في نص “قداس الكاردينال” لسليم بتقة

وهذا النص هو العمل السردي الثاني للكاتب في فن الرواية، صادر عن دار، خيال للنشر، وهو الفائز بجائزة دار النشر هذه، سنة 2022. يقع النص في 183، صفحة من القطع المتوسط.

نص من السرد التاريخي الخاص بذاكرة المدن، ولئن كان الموضوع مرتبطا بسرد حادثة الأحد الأسود ببسكرة، سنة 29، جويلية، 1956. وهي مجزرة همجية قام بها الاستعمار لم يسبق لها مثيل في تاريخ المدينة.

من حيث الشكل: يتخذ النص الشكل الحكائي، نظراً لانعدام تقسيم النص إلى فصول، ذلك أنها تتخذ شكل السرد الخطي من الألف إلى الياء دون توقف مما يجعلها قصة واحدة. على طريقة الكرونيكس أو سرد اليوميات. بينما يقوم الجنس الروائي على تقسيم نصوصه إلى فصول من أجل تقسم عقدته على تلك الفصول، فتكون عقدة مركبة، تميز الرواية عن التعقيد البسيط للقصة التي تقوم على أحادية العقدة. لكن اللافت في هذا النص خلوه من التعقيد أيضاً مما يمنحه الطابع الحكائي.

وانعدام التعقيد، أو الخلو من العقدة القصصية، يجعل من النص السردي متوالية من الأحداث (حدث+ حدث+ حدث…)، في شكل حكائي خطي لا منعرجات فيه ولا عقد ولا فصول، وكل حدث يشمل عدداَ من الشخصيات، يؤطره فضاء الزمكان. مما جعل كل الأحداث متماثلة لا تتفاوت إلا في العمق التعبير المأساوي عن جرائم الاستعمار أو وصف الحالات والتحولات التي آلت إليها أوضاع سكان مدينة بسكرة آنذاك.

يتعزز هذا الشكل الحكائي للنص، أكثر حينما لا نجد هناك أي بطل، أو شخصية رئيسية، إذ إن القصة تحكي عن سكان مدينة بسكرة عموماً سواء أكانوا معمرين، أو عساكر أو سكان محليين.

وبغياب الشخصية الرئيسية أو البطل، ينعدم الهدف في هذه النص، إذ لا نجد عند الدراسة الوظيفية لسيمياء الشخصية أي هدف محدد تحمله الذات، لأنه لا وجود لهذه الذات البطلة التي تحمل المشروع، وتسير به نحو تبليغ الإرسالية، ذلك أنها قصة حدث لا تولي للبطولة الشخوصية أية أهمية، مما يمنح النص طابعاً وثائقياً صرفاً.

ومما يعزز هذا الطابع الوثائقي، هو اعتماد السرد على تقنية الراوي العليم، وهو ليس راوٍ مستقل في سرد الأحداث بل راوِ منتم، مؤيد للسكان ومضاد للاستعمار. مما جعل النص يتخذ لوناً وثائقياً يحكي قصة بعاطفة الراوي المتبني لإديولوجية جزء من الشخصيات؛ مما زج بالنص في الشكل القصصي الوثائقي المنتمي. الذي يسرد قصة مأساة شعب محتل في مدينة بسكرة الجزائرية.

وإن كانت هناك من بطولة في النص، فهي بطولة الزمكان، أي بطولة معالم مدينة بسكرة في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، فالأمكنة التي تقود البطولة هي كل المعالم الشاهدة على بشاعة المستعمر، وعلى رأسها [ساحة الكاردينال لافيجري]، وأما البطولة الزمنية فقد حازها يوم الثلاثاء الأسود [29، جويلية، 1956]. وهذان الفضاءان الزمكانيان هما بطلا القصة، وإذ نضيف عليها الراوي العليم المنتمي والمنحاز لطرف من أطراف الحكاية، فإننا سنجد أنفسنا أمام قصة وثائقية تمجيدية لذاكرة مدينة، بأسلوب حكائي.

ثانياً: المنظور السردي ووجهة النظر

- المنظور السردي المنتمي (العين الساردة المنحازة)

لقد أسلفنا بأن النص يروى بتقنية الراوي العليم، وهو ليس راوياً مستقلا يمارس السرد ويوزعه بين الفضاءات والأحداث والشخصيات، بل هو راوٍ مساند لقضية، منحاز لأصحابها، يجنح إلى التوثيق التاريخي لأمجاد مدينة وشعبها إبان الاستعمار، ولو جاء السرد على لسان راوٍ مستقل، أو راوٍ مدمج يتم السرد فيه على لسان إحدى الشخصيات المعروفة الانتماء والتوجه، لكان السرد ووجهة النظر هنا روائييَن، تعملان عمل الكاميرا الناقلة لتفاصيل المشاهد والأحداث، للمتلقي دون تحيز ولا انتماء. لكن الراوي العليم المنحاز، أعطى للنص صبغة الحكاية الخالصة. ويتجلى هذا المنحى الحكائي كأسلوب شامل للنص من بدايته إلى نهايته في عدة نماذج، ينحاز فيها الراوي لقضية شعبه، مما يجعله سرداً قضوياً، une narration à thèse ، فيقول مثلاً في وصف انتمائي يتخذ فيه الراوي موقفاً معادياً من شخصية عزوز الهايشة: بما أنه أحد عملاء فرنسا المخلصين: “لقد انتهى عزوز الهايشة في ذلك اليوم القائظ من أيام الصيف، وستحتوي ضلوعه التربة في غير حنان أو ترحيب”(الرواية ص60 ). كأننا بالراوي يرجو سوء الخاتمة ويعبر عن ارتياحه من موت هذه الشخصية العميلة، ومن هنا يضع نفسه راويا ناطقا بلسان المقاومين، وليس كاميرا تنقل عدستها الأحداث بكل موضوعية للمتلقي.

وفي مقطع آخر يصف الراوي العليم الجنود الفرنسيين والقناصة السنيغاليين بالكلاب المسعورة: “ظلت بسكرة مدينة ميتة، أشباح القناصة السينغاليين المدعمين بالجنود الفرنسيين لا تزال تطوف بالمدينة، القتلى بالمئات، ولكن لداعي الصمت الاستعماري لن يُعرف العدد الدقيق أبدا، كما لم تتطرق الصحافة في اليوم الموالي لهذه المجزرة. ولمحو كل آثار الجريمة، تم نقل الكلاب المسعورة في شاحنات تلك الليلة بعيداً عن المدينة، إلى مراكز مشونش وجمورة ولوطاية وسيدي عقبة، وكأن شيئاً لم يكن”( الرواية ص167).

وعلى الرغم من هذا السرد المنتمي أو المتحيز لطرف من أطراف الصراع السردي في النص، إلا أن السرد الوثائقي بكاميرا الموضوعية، وعين السارد الحيادية، يتكرس في هذه الرواية كأسلوب مهيمن على معظم فضاءات الخطاب.

2– المنظور السردي المحايد (الكاميرا الموضوعية):

تغلب على هذا النص كما أسلفنا، طبيعة السرد الوثائقي، والنوازع التأريخية التوثيقية أيضاً، الحاملة لرسالة مفادها: تقديم خدمة تاريخية للمدينة وللوطن، أكثر منها تقديم عمل روائي ذي بناء فني متعدد الأصوات والحواريات، وهكذا تعددت تقنية اللوحات التوثيقية التي تقدم مدينة بسكرة بكل معالمها التاريخية لتلك الفترة، وهي تنبض بالحياة وهي صورة واقعية مرآوية عاكسة للزمكان الذي حاز دور البطولة في هذا النص. يقول الراوي في وصف قلب المدينة (ساحة السوق المغطى): “تبدأ الحركة داخل سوق المدينة بصخب وضجيج الباعة وعربات الحمالين.. المعرض كعادته هنا يحرك كُتّاب أعمدة الصحف، والمصورين الذين يتوقفون لالتقاط بعض القصاصات والصور الثمينة من الغرائبية . تبدأ الحشود بالتجمع، وتتشكل المجموعات، ثم يفكك بعضها بعضاً.. في هذا الملتقى، تضفي دكاكين بني ميزاب على المكان روائح قوية تضعف ببطء تلك الفوارق. العرب.. القبائل.. الفرانسيس.. الأفارقة، وحتى اليهود بوجوههم الشاحبة والزيتية وأنوفهم المعقوفة، وعيونهم البارزة، وشفاههم المتدلية، مع آذان بارزة، وستراتهم القصيرة، وأنصاف سراويلهم الفضفاضة، ينتشرون داخل السوق، وعلى جنبته، يفهمون جميع اللغات، ويبرعون في جميع المعاملات.

في مثل هذا الصباح تكتظ المقاهي والبارات التي تتوسط المدينة، بمرتاديها، على اختلاف أذواقهم، مشكّلة مستطيلاً مثالياً. في شارع بارت، تبرز حانة [tout va bien]، بموسيقى الجاز التي تنبعث من جهاز مشغل الأسطوانات، حانة مشهورة يأتي إليها الفرنسيون وغيرهم.. في أيام العطل الأسبوعية، لا تعثر على طاولة غير مشغولة.. ومن العادة أن تحصل فيها مناوشات، كما يحصل في أي مكان آخر هذه الأيام (…) حانة مليئة بالحياة اليومية وخيبة الأمل.. يفرغ فيها الزبائن قلوبهم وزجاجاتهم”( الرواية ص53-54).

بهذا التوثيق البانورامي تجول بنا كاميرا الراوي في السوق الشعبية بقلب المدينة، فتمسح الوجوه والدكاكين وتقف ببعض المعالم لتسمعنا الكلام الدائر والموسيقى المنبعثة. إنها لوحة وثائقية حية ونابضة بالحياة في تلك الفترة.

وتارة أخرى تتعالى الكاميرا لتأخذ صورة علوية لأحياء بسكرة وواحاتها، فينصب كاميرا الرؤية، في زاوية علوية على منارة أحد المساجد: “من خلال منارة جامع سيدي عبد المومن.. يظهر المكان، وما حوله مثل بحر من النخيل، تتكسر أمواجه، هنا وهناك، على نتوءات رمادية هي: لمسيد، باب الضرب، راس القرية، كرة، قداشة، ومجنيش، التي تشكل جميعاً أرخبيلاً غنياً، وهي القرى التي تكونت منها بسكرة في سابق عهدها. سكان لمسيد ينحدرون من عرب الحجاز، والتوانسة والشاوية”(الرواية ص27). على الرغم من أن التصوير شامل وبانورامي إلا أن هذا لا يمكن الراوي من الاسترسال لوصف أعراق البشر التي انتشرت جغرافياً واستوطنت المكان، لكي يكتمل المشهد وتيرر علاقة الناس بالمكان.

وفي مناظر أخرى تدخل الكاميرا الرائية إلى بعض المعالم السياحية الشهيرة في المنطقة (والتي اندثرت الآن) لتجوس فيها من الداخل، وتجلعنا نعيش حيوية المكان العاج بالحركةـ وهذه المرة من داخل فندق روايال، الملاصق للسوق الشعبية: “فندق روايال أحد الفنادق التي تزخر بها المدينة بسكرة، إضافة إلى فندق الصحراء، فيكتوريا، تارمينيس، الواحات، دار الضياف.. من بين هذه الفنادق يظهر فندق روايال أكثر فخامة على الإطلاق، فهو نسخة طبق الأصل من هندسة معمارية مورسكية، يقع على الطريق المؤدي إلى تقرت، وبمحاذاة دار الضياف. من بعيد تتألق منارته وأروقته البيضاء المرصعة في هذه الواحة، يضاف إلى هذا الطابع الشرقي، ووسائل الراحة، الحديثة، وأغلب ما يقصد هذا القصر، المسافرون الأثرياء”( الرواية ص8). بعد هذا الوصف الهندسي الخارجي، تدخل بنا كاميرا التوثيق إلى أركان فندق روايال: “الخادمات اللواتي كن يقمن على خدمة الزبائن لا يتوقفن عن الهمس.. وجود بعض الشخصيات المشهورة وفي أزياء أوربية صيفية أنيقة يثير حركة سريعة من الفضول لدى المحبين والصحفيين الذين تفرقوا بين بهو الفندق وبين حديقته (…) عادة ما تكون شرفة فندق روايال خاصة لبورجوازية المنطقة، أحد الأماكن الهادئة التي يحب رجال الأعمال الاتقاء فيها، في دفء المحادثات الجادة، والكحوليات والسيجار. أو مكاناً مثالياً لتناول غداء مهم، أو اجتماع سري، خاصة في أيام الأسبوع.. في بداية الصيف”( الرواية ص28-29). إن سرعة الانتقال بين الوصف الهندسي والجغرافي للمكان، والوصف الاجتماعي البشري لساكنته، هي لازمة عند الكاتب لكي يحول أمكنته إلى فضاءات حية بالمشاعر وذاكرة المكان التي لا تموت. لكي لا يبقى محايداً، وهذا الوصف المنحاز لذاكرة المكان وحنينه، يبرر شيئاً ما، عدم حيادية السارد، مثله مثل الأمكنة والمعالم التي يصفها.

ورويداً رويداً يأخذنا الكاتب إلى أهم معلم في روايته وهو المدون في عنوانها، إنه ساحة الكاردينال لافيجري، التي وقعت فيها أعظم مجزرة في تاريخ المدينة، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، لكن قبل المجزرة لا بد أن تطوف بنا الكاميرا الساردة حول هذا المعلم وتمسحه جغرافياً: “الكاردينال لافيجري، هذا المعلم الذي يسميه سكان بسكرة بالسونتينال.. يبدو كقلعة محروسة تحفها الأشجار المقصوصة بعناية ودقة على جنبات الطريق، من الجانب الآخر حديقة ديفور، جنة أرضية صغيرة، بمساحة مربعة، وزوايا منتظمة.. حيث أنواع الأشجار بأوراقها المظللة والسواقي المتدفقة بلا ضفادع.. بها مسارات معطرة برائحة الأزهار المختلفة، والممتدة على العشب الطازج، تقيم فيها الطيور حفلاً بهيجاً بتغريدات ناعمة وجميلة، لدرجة أنها لا تشبه أصوات العصافير”(الرواية ص43). تتكامل الأماكن في الرواية، متراصة ومتناغمة لتلعب دور البطولة حينما تتنفس بشراً وأحداثاً، وتبقى شاهدة على أزمنة المدينة، لذا كان المكان أو بالأحرى الفضاء في الرواية أهم بنية على الإطلاق وأكثرها استراتيجية، وهو الأمر الذي كثيراً ما يحدث في هذه الرواية، خاصة حين تتقف بنا العين الواصفة عند المعالم السياحية الكبرى في المدينة، في صورة وصف هندسة دار البلدية (بلدية الأسود) وكائناتها البشرية التي تعتاش من نشاط هذا المعلم الإداري ذي الطراز الفرنسي: “على جانبي الفناء الداخلي المحاط بأعمدة رفيعة، ينتشر في الممر سعاة المكاتب، وتعيش الطفيليات المتنازعة في الزوايا.. هذا مجنون يجلب الحظ للمتقاضي الذي يشك في عدالة القانون.. وذاك رجل بوجه شرير، كاتب عدل مشهور يشرح لزبون حالته بإيماءات قوية ونظرات فظيعة.. أحيط المكان ببوابة يحرسها أسدان، وقد صمما بشكل جيد.. ومن أعلى يتدلى علم فرنسا على طول العمود، مثل فستان باهت”(الرواية ص36-37). على هذا المستوى الداخلي، لا يتخذ الوصف صورته الحية، إلا بتداخله العلائقي مع شخصياته التي تسكنه، فتبث فيه الحياة بحركية المشهد من داخله. فبدو المكان وقد تحول إلى فضاء حي، تكمن استراتيجيته في دلالة الحركة والفعل للكائنات التي تعمره. وترتبط حياتها وعلاقاتها به.

وتارة أخرى وعلى مستوى خارجي، يتبنى الوصف مبدأ التصوير الوثائقي البحت، والخطاب إلى مرشد سياحي يعرفنا على معالم المكان، فيخاطبنا الراوي مستعرضاً الإمكانيات السياحية للمدينة: “تشتهر مدينة بسكرة بمواقع سياحية ساحرة، وتدين أيضاً بشهرتها إلى ميدان الخيل، فمضماره يكون في فصل الربيع، حيث درجة حرارة معتدلة محطة لسباقات الخيل المسطحة، والخبب والحواجز والمهاري، (…) المضمار الذهبي الذي تخترقه الشمس بأشعتها القوية يمتد إلى ما لا نهاية.. موحد ومسطح حتى سلاسل الزيبان البعيدة مع انعكاسات الظل البنفسجي.. يتكئ على ربوة صغيرة تبرز منها المردجات الرسمية. تجمع سباقات الخيول أفضل الأحصنة، والمتخصصين، تسير فيها الرهانات بشكل جيد خلال الاحتفالات، وكانت أكثر العروض الخلابة، سباق المهاري، وسباقات صيد الصقور.”(الرواية ص35-36).

وأحيان أخرى تخرج بنا عين الموثق السياحي إلى مدن ضواحي بسكرة، واصفة المناخ والطبيعة والجو على طريق الأشرطة الوثائقية: مثل هذا التصوير الذي يقدم فيه لنا فندق برتران، ومدينة القنطرة: “فندق برتران يقع في مكان جميل، وينصح به لخدماته الفندقية المميزة، للفرنسيين والأوربيين، فهو يوفر للسائحين ما هو ضروري من حيث الإرشاد السياحي، ومستلزمات الصيد، أو الرحلات الاستكشافية في الجبال للمرضى، ولمن هم في مرحلة النقاهة. القنطرة هي محطة تتوسط نوعين من المناخ: مناخ الصحراء ومناخ الشمال، كما تتوفر على عديد الآثار السياحية الرومانية في المنطقة. في القنطرة لا تزال آثار الربيع، وقد مر من هنا تحت أشجار النخيل، وأشجار المشمش التي تعج بالنحل.. المياه لاتزال تسقي الحقول، ولا يوجد شيء يمكن تصوره أكثر وضوحاً من تلك الحشائش التي حافظت على خضرتها، تحميها أشجار النخيل”(الرواية ص11).

يحتل المكان الصدارة الاستراتيجية في الوصف، متقدماً على سائر البنيات الموصوفة، لا لشيء إلا لأنه لعب أدواراً متعددة وجوهرية في النص، أكثر من أدوار الشخصيات التي بدت كلها ثانوية، حين كانت الأماكن هي الأداة الواصفة، حين توضع عليها الكاميرا خارجياً، فترصد الجغرافيا والمعالم والأحياء وحركة الناس، أو تعلق داخلياً، فتصف ساكنة المكان من أصناف البشر والحيوان والطيور، وفي الوقت ذاته يلعب المكان دور الموصوف الأول في لوحات النص وصوره ومشاهده، حين يوثقه الكاتب بكل حيويته، ونبضه، ويستنطقه شاهداً على تاريخ المدينة، ومعاناة شعبها، إبان الاحتلال.

3- الوصف التوثيقي التناظري- وتأثيث فضاء المابين. (البيت البسكري الجزائري- البيت الفرنسي).

في مورفولوجيا التصوير الخاص بالفضاءات المكانية للأحداث، يعتمد هذا النص على أسلوب المقابلة، بين اللوحات والمشاهد، حيث ترتسم الصورة الكلية للحدث من خلال مفارقة بين مكانين، متضادي الشكل والبناء والمستوى والمحتوى، فتتكون الدلالة الختامية للوحة والمشهد من فضاء المابين الممتد بين الفضاءين المتناقضين الموصوفين.

ومعروف عن استراتيجية المابين، أنها نسق معماري للنص الحداثي، يبرز أكثر في النصوص المرتكزة على الأبعاد الثقافية، كما تتجلى هذه الاستراتيجية بشكل تفصيلي في الدراسات الثقافية المعاصرة.

وإذ تظهر هذه الاستراتيجية الأسلوبية في التصوير، طاغية في بناء الشخصيات والفضاءات، فهذا مؤشر دلالي على أن الزخم النسقي الثقافي هو المادة الأولية الأساسية لبناء هذا النص.

ففي الشق الأول من المشهدية التناظرية، يصف لنا الراوي معمار ومستوى ومحتوى البيت الجزائري في مدينة بسكرة أواسط الخمسينيات من القرن الماضي، والبلد يرزح تحت قمع الاستعمار.. فيقول عن بيت مسعود الحمّال: راسماً لوحة صامتة عنه: “يسكن مسعود مع أسرته الصغيرة وأمه في هذا البيت الطيني الذي ورثه عن أبيه.. بيت مشيد من طابقين داخل بستان فيه بعض أشجار من نخيل وغيره. كانت رقعة السماء الظاهرة فوق مساحة البيت مفعمة بعلوها وتسامقها.. وكانت تبدو مربعة تحيط رقعة تحيط رقعة البيت.. فجدرانه وحدوده إطار لهذه الرقعة الزرقاء.. الطابق الأرضي من البيت به غرفتان إحداهما لنانة هنية والدة مسعود، حازتها لعدم قدرتها على تسلق درجات السلم.. والثانية أغلق بابها منذ وقت طويل.. وتركت عرضة للإهمال لعدم الحاجة.. اتخذها العيد ملجأ لعائلته.. فبعد معالجة فتح الباب، أدخلوا مصباحاً نفطياً.. وأصبحت الأشياء في الداخل واضحة للعيان (…) وكُنِست الأرضية الترابية، وفرشت الحُصُر، ثم علق المصباح في إحدى الزوايا (…) كانت تحركات الصبية وصيحاتهم وأصوات ضحكاتهم تبدد تلك الوحشة، وتزيل عن ذهن أبيهم بعض المخاوف (…) دخل العيد ومسعود الزريبة، استقبلتهم رائحتها العطنة.. أسرع مسعود إلى وضع بعض النخالة والشعير والبرسيم، نصيب الحمار من فطور الصباح”(الرواية ص33).

فإذا كان بيت المواطن البسكري في نموذج الحمال مسعود، الغارق في بؤسه وغباره وظلمته، التي لا يبددها سوى هرج الصبية والعيال، بهذا الوضع السوداوي والمزري، قابعاً في خلفيات الأحياء الشعبية، فإنه في الجهة المقابلة تشيد على واجهات الطرق الكبرى للمدينة بيوت المعمرين التي اختار لنا الكاتب أحد نماذجها، الممثل في منزل السيد دانيال الصحفي الاستقصائي، وهو مثال متناظر في النقاء والطراز الكولونيالي، مع ذلك البؤس الذي يشي به بيت مسعود الحمال، يقول الراوي واصفاً سؤدد البيت الكولونيالي للسيد دانيال المراسل الصحفي: “يحلو للسيد دانيال كل مساء، وبعد انتهاء فترة مداومته، أن يتناول قهوة المساء في حديقة بيته، المتواجد قرب الدائرة العسكرية، رفقة زوجته كوليت.. بشعره المجعد اللامع، وشاربه الصغير كأنه أميدو نزاري.. منزل بحديقة صغيرة ولكنها مزروعة بشكل جيد، ومزهرة، وخلف جدار حجري جاف، شجر البوغونفيل الذي يساعد على الحماية من الشمس، في وسط الحديقة توجد ساحة من العشب المروى جيداً، مزينة بنافورة صغيرة، علبة الباسطوس وولاعة الرونسون والجريدة لا تفارق الطاولة.. نسمات رقيقة تنعش القلب السقيم، وقت الأصيل هادئ الأنوار .. يرد برحابة التحية على المارة بيد.. ويربت على ظهر كلبه باليد الأخرى، ثم يشعل سيجارة ويتذوق جرعة من القهوة”(الرواية ص50).

إن هندسة فضاء المابين ليست مورفولوجية وشكلية فقط وإنما ثقافية أيضاً، فقد تجاوز التناظر صور البناء المتناقض بين قصر بحديقة زهور زكية الروائح، وكوخ طيني بزريبة عطنة الرائحة، إلى تناظر على مستوى الحيوانات الأليفة، حيث رأينا أن العربي البسكري يربي حماراً في زريبته هو جزء أساسي من عمله اليومي، وبين المعمر الفرنسي الذي يربي كلباً هو جزء من بريستيج حياته الفاخرة.

بل يصبح التناظر في كثير من الأحيان، يحمل دلالات وملامح مرتبية وطبقية وعنصرية أيضاً، ما يعني أن الفضاء البيني بين مسكن الجزائري المحتل والفرنسي المستعمر، هو فضاء ثقافي برؤية كولونيالية، وثقافة إمبريالية تسم النص وتوزعه على أساس هذه الفوارق المكانية مواقع كل فئة من فئات الشخصيات.

ولعل هذا عامل آخر من العوامل المبررة لعدم وجود بطل لهذا النص، وذلك لأن شخصياته جاءت على شكل فئات وطبقات وجماعات، وليست فرادى في قيامها بالفعل وتلقيها للحدث. وحتى إن كانت فرادى فهي ممثلة لفئة، وفعلها جماعي يصب ويتلون بلون فئاتها.

ثالثاً- المنظور الوصفي للشخصيات “التصوير التلويني وأبعاده”

في منظوره البنائي للشخصيات، يتبنى سليم بتقة أشكالاً تصويرية عدة تؤشر على تموقف سردي، يؤطر رؤيته للعالم، فكما رأيناه في السرد التوثيقي، متحيزاً عاطفياً لجانب من الشخصيات، وموضوعياً محايداً إزاء بعض المناظر والفضاءات الموصوفة، فإننا حين نبلغ بناء الشخصيات، سنجد التموقف المنظوري يزداد تعميقاَ وخصوصية، عبر أنواع الوصف والتصوير التلويني للشخصيات. حين انقسمت الشخصيات الموصوفة بين مستحسنة ومستهجنة حسب الوصف التعاطفي المساند أو المناوئ للشخصية المصورة.

1- الوصف التلويني للشخصيات المستحسنة (المنظور التناظري)

يتعاطف المنظور السردي مع جملة من الشخصيات التي ينصفها بالوصف والتلوين، أثناء تصويرها، علماً أن التصوير هنا يتخذ لوناً تعاطفياً مرده إلى غاية توجيهية لعواطف القراء أيضاً تجاه هذه الشخصيات المسنودة وصفياً، فتتقدم هذه الأخيرة على غيرها من حيث القيمة الفنية، باعتبارها شخصيات من الصف الأول، وتشمل هذه الشخصيات: الفئة المساندة للثورة، سواء أكانت من أبناء الشعب الجزائري- البسكري. أو من الفرنسيين العسكريين والمعمرين. وذلك بشكل تناظري، كثيراً ما نجد فيه وصفان متناقضان لشخصيتين إحداهما جزائرية والأخرى فرنسية، لكن التعاطف والتحيز يتجه لهما معاً عبر طريقة الوصف التوجيهي.

فمن فئة الشعب المغلوب عن أمره، نجد شخصية المرأة المستضعفة وسط مجتمع محلي، والتي تجسدها صورة والدة العيد التي تقدم لنا في النص من خلال ذاكرته: “تستيقظ الذكريات داخله، وتستدرجه نحو الماضي.. يتذكر أمه وكدحها وسط الدار وهي مثقلة بحمل أخته لاهثة، يرى ذلك العذاب في عينيها.. العراك لا ينفض بينها وبين زوجات أعمامه اللواتي كن على عتبات غرفهن يبادلنها الزعيق بمرارة.. كانت أمه تنظف الزريبة، وتطعم الدجاجات.. يظل يتأمل هذا المشهد المتكرر وهو يدرك سبب ضعف أمه أمامهن، لأنها يتيمة الأبوين، ولا تجد من تشكو إليه أمرها حتى أبوه، لأنها تخافه ولم ترد أن تدخله في عراك مع إخوته”(الرواية ص23).

وعلى النقيض من هذا الوصف للصورة الذليلة والمستضعفة المثيرة للتعاطف مع المرأة المحلية المغلوب على أمرها في زمن الاحتلال، يصوب الراوي كاميراه الواصفة تجاه المرأة الفرنسية المعتدلة في مواقفها، والمنصفة والمساندة للقضية الجزائرية، وقد اختار لهذا النموذج شخصيةGermain Tillion السيدة جيرمان تيليون: “كانت السيدة Germain Tillion قد انزوت بعيداً عن الصحفيين الفضوليين في باحة الفندق، رفقة أحد المرافقين.. كانت كعادتها متأنقة، بذاك الجمال الطبيعي الساحر.. كعكة شعر أشقر، ممسوكة عند مؤخرة العنق.. عيون لوزية الشكل مع تلك النظرة الزرقاء الحسيرة”(الرواية ص29).

يتخذ التصوير التناظري بين المرأتين بلاغة وصفه من فضاء المابين.. بين المرأة المحلية الشعبية المحتقرة حتى بين أهلها وناسها، وبين المرأة الأوربية المعمرة المبجلة من طرف أهل البلد وحتى السواح الأجانب، ولعل ما زاد هذه الفوارق عمقاً في الأثر هو المكانان اللذان تحيا فيهما كل منهما، فالجزائرية منكسرة محتقرة في بيت طيني بين الحيوانات. والفرنسية في أفخم فندق تتأنق بين الشخصيات الشهيرة. منتصبة الهامة. لكن تنتهي الفوارق بين الشخصيتين، حين يعلم القارئ بأن قضيتهما واحدة، حين تساند السيدة جيرمان بمواقفها، كل القضايا التحررية لشعب الجزائري، وتصطف إلى جانب نصرة هذه الفئة المقهورة ضد الفرنسيين من أبناء جلدتها: “تحلم السيدة جرمان بانتهاء كل هذا.. إنها تقاوم هدوء رغبتها في خوض معركتها، بعد أن هزتها المهمات الأخيرة. لم يعد بإمكانها، تحمل سخرية الفرنسيين الذين تظهر أحلامهم في القتل والتشريد. لقد فهمت الدور الذي يلعبونه، والثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الجزائري، إنها تشعر بالخزي”(الرواية ص30). تتلون كل أوصاف السيدة جيرمان، سواء منها الجسدية المظهرية أو الفكرية والذهنية، بلون عاطفي، يوجه القارئ بشحنة عاطفية تجاهها. لتتطابق خلقتها مع خلقها. وهذا بعكس الشخصيات الفرنسية المؤيدة للاستعمار والتي تفنن الراوي في تشويهها بأشنع الأوصاف.

- الوصف التلويني للشخصيات المستهجنة

مثلما يقف المنظور الوصفي في صف الشخصيات المساندة للثورة، فإنه وفق المنظور نفسه، يتبنى وصفاً مناهضاً وتشويهياً للشخصيات الداعمة للاحتلال والمضادة للثورة سواء أكانت من أبناء الجزائر أو من المحتلين والمعمرين الفرنسيين.

في صورة المعمر اليهودي إلياهو تويتو (صاحب الحانة) الذي يصفه مسعود بتلوين كاريكاتوري لصهر العيد: “اسمع شفت هذاك لقرع السمين اللي ورا الكونطوار؟. هذاك هو لمعلم.. روح واهدر معاه يهودي بصح يفهم هدرتنا (…) راهو كي يعود شارب الصباح يولي بغل. الحلوف بن الحلوف يدو طويلة مع فرنسا (…) هذا اليهودي ذو الجسم الثقيل والكرش الكبير.. يفرز جسمه كمية من العرق صيفاً وشتاءً.. يصعد أدراج السلم منحني القامة نحو المكتب.. يتخطى الدرجة تلو الدرجة.. يجلس في مكتبه.. كان طويل القامة، لكن بدا أن الدهون التي كانت تحيط به، تنقصه.. لا يزال وجهه لا يعكس وهج الكحول، ومع ذلك بدأت عيناه تخونانه.. يبدأ بملء الكأس، ثم يرفعها، إلى فمه.. ثم الثانية فالثالثة، حتى يأتي على الزجاجة كلها.. بعدها يبدأ في الشتم والصراخ في وجه العمال المساكين (…).. كان منفعلا حد الجنون.. دعا أحد عماله رافعاً يده ومشيراً إلى جهة ما: اسمع أغواح هنا(…) تبقى يده الضخمة ممدودة من فرط الشرب لفترة قصيرة.. ثم تتدلى لتحط ببطء (…) وبرغم سنه الخمسين إلا أنه يجد صعوبة في الحركة، بسبب وزنه، كان قاسياً ومتقلباً ووقحاً بطبيعته. كان وجهه سخيفاً.. تجاعيده تشهد على حياته الصاخبة والتي عادة ما تسبب له مشاكل مع العمال خاصة. قلما يبتسم وكأنه شيطان شرير.. ولفرط فظاظته وأكله عرق المساكين، أشعل في نفوسهم عاصفة من الكراهية التي ليتمنى الواحد منهم أن ينقض عليه ويخنقه”(الرواية ص43-49).

يصب هذا الوصفي الشيطاني للمعمر اليهودي المضاد للثورة، في خانة التشويه التوثيقي، لأعداء الشعب من الشخصيات، والتي يشكل الكاتب بشيطنتها وتشويهها نسقاً مضاداً للامبريالية. لكن -وفي هذه الصورة التشويهية للشخصية تحديداً- يتم هذا التوجيه المضاد لكل ما هو إمبريالي، من منظور الراوية، العليم، وليس من منظور الأحداث والشخصيات.

ولم تكن شخصية اليهودي تويتو لوحدها المعنية بهذا التشويه، بل نجد أيضاً بعض الشخصيات الجزائرية، في الرواية، ذات الوظيفة والبناء المساند للاستعمار، ملقاة في هذا الخندق التشويهي، وعلى رأسها، العميل “عزوز الهايشة”، الذي كان عيناً وأذناً ويداً لفرنسا على أبناء جلدته، حيث لم ينجو من التصوير الكاريكاتوري الشائه سواء عند تقديمه ودخوله المشهد الخاص به أو عند خروجه منه والتخلص منه وظيفياً ووجوداً سردياً، يقول الرواي عند تقديمه: “نزل عزوز الهايشة. هكذا يسميه العامة، بسبب طيشه ومعاملاته الفضة.. رجل قبيح المنظر ضخم الجثة.. يبدو مثل الجرذ، كل شيء فيه رمادي.. زيه، وشعره، وبشرته، كما لوكان يعيش في الظلام، لم يكن بإمكان السلطة الفرنسية اختيار أفضل منه (…) رأى ثلاثة متسولين مقرفصين في الجهة المقابلة ينظرون إليه.. أخرج مسدسه وصوبه نحوهم (…) أطلق المساكين سيقانهم للريح، فارين بين الأقواس، وهم يلتفتون وراءهم، إلى أن ابتعدوا عن المكان، ولما شعروا بأنهم في مأمن من الهايشة تهديده.. راحوا يكيلون له الشتم والسب: يا لهايشة.. يا قواد الروامة.. يا السوكارجي.. يا ولد الحرام”(الرواية ص54).

وتتضح صورته القميئة أكثر حين يعرض الكاتب لأفعال هذه الشخصية ضد الأهالي البسطاء: “فرك عزوز يديه، وضرب الأرض بقدميه وهو يضحك (…) يحلو لممثلي السلطات العسكرية والمدينة حضور عروض الفرجة التي يتحفهم بها الهايشة من حين لآخر. لقد استغل الساحة التي بها أكواخ العدول والأبقار، لتكون مكانا للجلد.. ففي كل مساء يجلد فلاحاً وزوجته، أو ابنه.. فكانا يستمتعان بالمشهد، ويضحكان دون أسف.

أحياناً كان يجبر عماله على حفر حفرة، ويرميهم فيها، ثم يطلق النار، فتنهار الأرض فوق رؤوسهم.. تطلق المسكينة صرخة خارقة، فيأمرها بإغلاق فمها.. يستمر في الدوران حول الحفرة بلا نهاية.. يصفهم بالخنازير .. وفجأة يعاود إطلاق النار على كومة التراب الكبيرة .. ويضحك ملء فيه، تسقط التربة أولا على الأقدام، ثم على الأثواب، وتدفنهم تدريجياً.

يظل يطلق النار كالمجنون دون أن يتوقف.. فإن هم جلسوا أصابهم، وإن هم لم يفعلوا دفنوا أحياءً. يظلون طوال اليوم مدفونين في الحفرة التي حفروها بعرق دمائهم.. يتوقف المشهد عند سماع صوت هدير مكتوم.. كانت سيارة القائد العسكري ومرافقيه تبتعد.. إنهم يتنفسون بصعوبة، ويبصقون التراب أثناء السعال.. وهم يخرجون سراعاً من الحفرة.. كانوا إذا توسلوا إليه أحياناً أن يتركهم بسلام.. يجيبهم: اخرسوا أيها الأوغاد. أنا عقابكم.. في المرة القادمة سأفوز وسترون”(الرواية ص55-56-57).

تتصاقب الصفات المسخية البشعة لهذه الشخصية العميلة، مع أفعالها الأكثر بشاعة. ولم تكن تلك الصورة وتلك الأفعال إلا خطوتين تمهيديتين ومنطقيتين لتبرير نهايتها الأكثر بشاعة، من منظور السارد، الذي ينقل لنا النهاية الوظيفية والوجودية لهذه الشخصية التي تخرج من المشهد السردي بهذه الصورة: “أسرع البارمان وأغلق باب البار.. انصرفت السيارة.. قفز أحد الاثنين من المقعد الطويل وأخرج مسدسه وصوبه نحو عزوز الذي أصابه الرعب وعاد إلى رشده فجأة:

– من أنتما؟ ماذا تفعلان؟ هذه مزحة؟

-روح جيب جدك يخلصك اليوم يا وحد الكلب.. انقض عليه الآخر رفقة البارمان ولووا ذراعه إلى الخلف.. أخذوا منه سلاحه.. بدأ عزوز يسب ويشتم، وفمه يزبد.. دفعوه بعنف باتجاه المرحاض..

-تموت غير في الزيقو يا وحد الزيقو.. راهي حمت عليك الجبهة بالموت.. أغلق البارمان باب المرحاض حتى لا يسمع صراخه.. حاول أن يقاوم دون جدوى، لقد أسرع الخنجر إلى كامل رقبته.. تناثرت الدماء وسط المرحاض، بينما ظل جسده ينتفض في عنف (…) لقد انتهى عزوز الهايشة في ذلك اليوم القائظ من أيام الصيف، وستحتوي ضلوعه التربة في غير حنان أو ترحيب”(الرواية ص59-60).

لقد كانت ولادة هذه الشخصية بعدائها لكل ماهو مقاوم للاحتلال، مطابقة تماماً لفعلها التنكيلي بالعائلات، لإسعاد مرؤوسيه من عساكر الجيش الفرنسي، وكانت طريقة تقديم فكره وفعله مرحلتين تمهيديتين لهذه النهاية التنكيلية والدموية، وكأنها معادل موضوعي وفني لما سبقها من أطروحات تقديمية حول هذه الشخصية. بينما من الناحية الفنية مثلت قصة قصيرة داخل الرواية، كانت نتيجتها المأساوية بالنسبة لهذه الشخصية الخائنة محصلة منطقية لأسباب منطقية، تم طرحها في مقدمة هذه القصة. التي تعتبر إلى جوار قصص أخر في البناء النسقي للنص، صيغة مهيمنة لأسلوب السرد داخل السرد، في هذا النص.

ملاحظات:

– من حيث المضمون: على الرغم من أن النص تاريخي بحت، يتناول فترة من أشد فترات الصراع المسلح والفكري والسياسي للجزائريين بكل نخبهم وطبقات مجتمعهم مع المحتل الفرنسي، إلا أن النص لا يتحدث إطلاقاً ولا يتطرق لأية إشارة إلى الحركة الوطنية. التي كانت في أشد عنفوانها وبروزها في تلك الفترة الزمنية التي تحكيها الرواية، (1956)، وفي بسكرة خصوصاً كونها منطقة تقاطع النواحي العسكرية، وعاصمة للاجتماعات السرية ولها رجال وشبكة علاقات محورية للحركة الوطنية، الغائبة في الرواية غياباً غريباً وغير مبرر في نص تاريخي النوع، زمكاني البطولة، حدثي المناسبة.(مناسبة الرواية: التوثيق السردي لحادثة الأحد الأسود ببسكرة، سنة 29، جويلية، 1956.)

– يتكون النص من مجموعة من المحكيات القصيرة، وسمت صيغته السردية بأسلوب السرد داخل السرد.. الذي جاء وفق طريقتين في سرد القصص القصيرة.

الطريقة الأولى هي: السرد الحكائي المتشظي: مثل قصة السيد دانيال والسيدة جيرمان تيليون.. وقصة الدرويش بولخراص راسبوتين، وهي قصص متقطعة ومترامية الأطراف، يمكن للقارئ أن يلتقط أجزائها المتناثرة عبر النص، مثل طريقة تجميع أجزاء الجوهرة المتفجرة في الميثولوجيا الصينية.

والطريقة الثانية هي: القص المكتمل، حيث تأتي القصة مجتمعة في نسق متواصل، من بدايتها إلى نهايتها، مشكلة قصصاً متسلسلة عبر صفحات النص، وأبرز القصص المكتملة والمتواصلة: قصة اليهودي إلياهو تويتو، وعزوز الهايشة.

– لا يحتوى النص على أي مستوى من مستويات الشخصيات، لا بطل، ولا شخصيات ثانوية ولا هامشية، بل صيغت الشخصيات في شكل جماعي أي في شكل فئات طبقية، بين عسكر ومعمرين وأهالي. وما من شخصية في النص إلا وتنتمي إلى فئة من تلك الفئات.

– فكان السرد عبارة عن شخصيات تبرز كل منها بطريقة مفاجئة تسرد مقطعاً من أحداث الرواية، ثم تختفي بطريقة مفاجئة، فلا نعلم كيف جاءت الشخصيات وكيف اختفت من الأحداث. بينما يفترض في السرد الروائي تقديم وتبرير ميلاد كل شخصية في الرواية ومستواها، ثم تبرير مصيرها ونهايتها خاصة تلك الشخصيات الفاعلة أو المحورية التي تحمل على عاتقها سرد الأحداث.

– وبـخلو النص من البطل، يختفي معه هدف البطل وبرنامجه السردي ككل. وهاتان الصفتان هما من أبرز عناصر الرواية وأشدها خصوصية في مبنى هذا الجنس السردي. ولعل هذا تحديداً هو سبب ابتعاد النص عن الطابع الروائي. واقترابه من الشكل الحكائي. والتكريمي للأمكنة والمناسبات.

– لا يحتوي النص على فصول روائية تتوزع بينها العقد الفرعية كما يقتضيه البناء القصصي، وإنما جاء المحتوى النص كتلة واحدة غير متمايزة ولا مقسمة مورفولوجياً، على فصول ولا أجزاء، بل جاء عبارة عن حكاية متصلة بشكل خطي، من الأف إلى الياء. تبدأ مرة واحدة ولا تتوقف حتى تنتهي مرة واحدة.

– ولعل عدم تقسيم النص إلى فصول راجع لسبب فني هو انعدام وجود عنصر العقدة، وعدم وجود شخصية بطلة تتبنى العقدة، ولها هدف يرسم برنامجاً سردياً للنص، ومن ثم صار تقسيم النص إلى فصول أمراً فاقداً للجدوى والوظيفة الفنية في البناء المورفولوجي للنص.

الآراء الواردة في المقالات، لا تعبر بالضرورة عن موقف “شعراء بلا حدود”