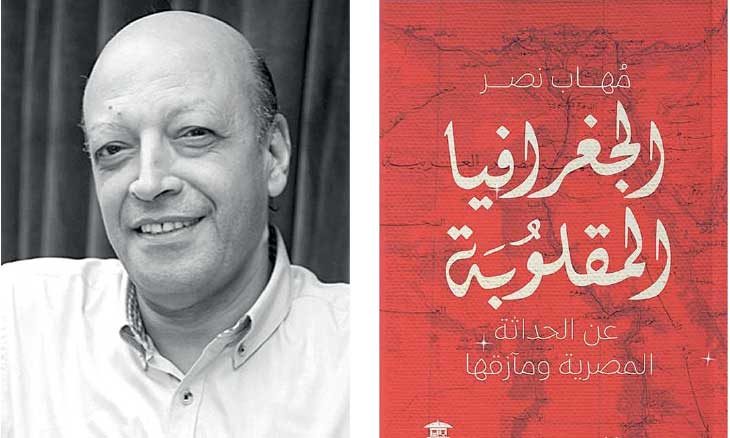

«الجغرافيا المقلوبة.. عن الحداثة المصرية ومآزقها» عنوان الكتاب الذي تمت مناقشته مؤخراً في صالون بيت الحكمة الثقافي في القاهرة. وهو مجموعة دراسات ومقالات للشاعر الراحل مُهاب نصر (1962 ــ 2023) قام بتحريرها وكتب مقدمتها الكاتب مينا ناجي. أدار الندوة محمد كرم، وناقش الكتاب، الأكاديمي والباحث في التاريخ المعاصر شريف يونس.

بداية لا توجد تفرقة بين ما كان يخطّه مهاب نصر، سواء شعراً أو نقداً أو فكراً اجتماعياً، فهناك عدة أفكار يتناولها كثيمة يمكن اكتشافها في كتاباته، على الرغم من تنوعها وقِلتها مقارنة بشعراء جيله، فقد أصدر (4) دواوين شعرية.. «أن يسرق طائر عينيك» 1997، «يا رب اعطنا كتابا لنقرأ» 2012، «لا توقظ الشعب يا حبيبي» 2018، و»بعربة تسوق أعبّر عن امتناني للحب» 2024، والأخير كما هو واضح صدر بعد وفاته، كذلك كتاب نقدي بعنوان «الحكاية على حافة النوم الكبير»، وهذا الكتاب الذي نستعرض بعض ما جاء في مناقشته..

صحراء الواقع

قدّم المناقشة الكاتب محمد كرم، موضحاً أن مُهاب نصر من خلال كتابه «الجغرافيا المقلوبة»، يبدو من القِلة التي انتبهت إلى منهج جاك لاكان في التحليل النفسي، وأنه نجح إلى حد كبير في تطبيقه على المجتمع المصري، كشكل من أشكال النقد الثقافي والاجتماعي. لذا من الممكن أن نطلق على هذه الكتابة (استنطاق صحراء الواقع المصري)، الواقع هنا من وجهة نظر لاكان، كمهرب من خلال أدوات شعرية كالبلاغة، متجاوزة الفنيات الأدبية، وهو بالضبط ما طبقه المؤلف من استخدام البلاغة في تحليل الثقافة والمجتمع المصري.

وأضاف كرم إن وجود شريف يونس كمناقش للكتاب كان ضرورة، خاصة وقد استند مُهاب نصر إلى بعض مؤلفات يونس كمراجع في دراسته، منها «الهوية وسلطة المثقف في عصر ما بعد الحداثة»، «ثورة 1919 نشأة وتبلور الأمة المصرية»، «سيد قطب والأصولية الإسلامية»، «الزحف المقدس: مظاهرات التنحي وتشكّل عبادة ناصر».

رؤية متشائمة

يرى يونس أن مُهاب نصر يمتلك وجهة نظر مهمة يجب مناقشتها، ورغم تنوع الموضوعات في الكتاب، وتناول المجتمع المصري من عدة جوانب، إلا أن الجوهري عند نصر يتضح في رؤية عامة متشائمة تماماً، أو سوداوية للواقع وتجلياته، وكأن المجتمع مصاب بخطيئة أصلية، دون أن يوضح إمكانية الخلاص منها. فهناك أزمة غير قابلة للحل.

فكرة القناع

ووفق هذه الرؤية تصبح السلطة فاقدة الشرعية، وعاجزة عن تبرير وجودها، لتصبح الدولة عبارة عن استعارة، وهو ما جعل المشاريع الفكرية والتنويرية تنحصر في كونها مشاريع تعبوية. ومنه يتحتم على الفرد أن ينكر ذاته وينضم إلى المجموع، بل يجب أن يضحي من أجل هذا المجموع، بحيث يتم يقييمه من خلال مدى هذه التضحية، التي تتمثل بدورها في الدفاع عن الوطن أو الدين، أو أي شكل كان، فالفرد مرهون بمشروع الدولة.

ويضيف يونس.. أنه نتيجة ذلك يرى المؤلف عدم وجود علاقة مباشرة بين الفرد والأيديولوجيات الموجودة المتصارعة، فالجميع يعمل من خلال أقنعة يتعايش ويتحرك بها، فلا فارق بين قناع علماني أو سلفي، ليصبح الصراع هنا حول الرموز دون الحقوق، حول المصالح دون المبادئ.

الحداثة

كذلك يرى المؤلف الحداثة كمشكلة إضافية، فتجربة التحرر الوطني جعلت من الحداثة نتاج التبعية للغرب، وما الدولة الحديثة إلا استمرار لثقافة المستعمر في شكل جديد. فالاستقلال محدود وسياسة هذه الدولة في المنطقة سياسة تابعة للغرب. ويُشير يونس إلى أن المؤلف هنا ينتهج وجهة نظر بعض الكتابات الهندية وأدبيات ما بعد الاستعمار. فهو يرى أن الحداثة كارثة، وكذلك التراث.

وتتلخص المسألة في أن المجتمع يفتقر إلى مبدأ (الحقيقة)، وما هو إلا مجرد تمثيل لأقنعة أيديولوجية، فهناك حالة (مسرح) دائم، دون حوار حقيقي في المجتمع.. ليبرالي، يساري، إسلامي، كلها تمثيل لصور نموذجية دون تحقيقها. ومَن يريد تحقيق هذه الصور بالفعل يتحول إلى العنف أو الجريمة، كالتيارات الإسلامية، بمعنى فرض الفكرة على الواقع. وهنا يتناسى يونس التيارات اليسارية في بعض الدول الأخرى، التي فرضت نموذجها بالقوة أيضاً.

التناقض وسؤال الهوية

يرى مهاب نصر أن الدولة تشكّلت في مواجهة الاستعمار، وبالتالي طرحت سؤال الهوية. بينما يرى شريف يونس، أن المؤلف في كتابه ونقده للمجتمع المصري وقع في تناقض كبير، بداية من تبني نموذج أو معيار، أو (قناع) بمعنى آخر يتمثل في افتراض الدولة القائمة على الفردية، وهو بالتالي قناع لرفض الأقنعة الأخرى، فالكتاب لا يطرح تصورا عن ذلك، ناهيك عن تحقيقه.

ثم يتضح مدى هذا التناقض بين قول إن الدولة الحديثة تعاني أزمة شرعية، وفي الوقت نفسه نتكلم عن أن كل الأفراد يحاولون التماهي معها (فكرة الانتماء والتضحية)! ولا يمكن تخيل ذلك فكرياً إلا من خلال افتراض ثالث هو، أن هذه النماذج محاولة من المجتمع لامتصاص الدولة (المجتمع خالق هذه الأقنعة) فسؤال الهوية ليس مطروحاً من الدولة، وهذه التيارات وأفكارها تأتي من الطبقة الوسطى، وتريد إخضاع الدولة لرؤية معينة خاضعة للمجتمع. وهو ما حدث في الفكر الإسلامي على سبيل المثال ـ وليس الدولة ـ قبل تبني هذه المذاهب رسمياً. فالمجال الذي يتحدث الكاتب عنه هو مجال الطبقة الوسطى المتعلمة، وهو هنا لا يمثل الشعب نفسه. فسؤال الهوية ينتجه المتمردون، وليس الدولة.